Cinquième et ultime chronique dédiée à l’édition 2022 de l’Étrange Festival. Au programme de ce samedi 17 septembre, un polar américain méconnu des années 70, et le nouveau film de Guillaume Nicloux en avant-première.

Avant la séance

Il s’agissait ce samedi de ma dernière venue à la 28ème édition de l’Étrange Festival et c’est peut-être pour cette raison que je n’ai pas emprunté directement les escaliers de la porte Saint-Eustache, mais décidé de traîner un peu dans ses environs, comme pour mieux apprécier chaque détail.

Coup de chance, le guitariste dont j’avais parlé dans la troisième chronique consacrée au festival se trouvait là, et j’en ai profité pour l’écouter interpréter une chanson mélodieuse qui louait la beauté d’une femme, et dont je n’ai malheureusement pu mémoriser que des bribes de paroles (femme ; danse ; aux orteils ; brousse ; viendras-tu). Elles ne m’ont pas permis de retrouver, plus tard, le titre du morceau. Serait-ce d’ailleurs une composition originale ? Je n’en sais rien, mais c’est un autre joli moment que ce musicien a alors offert aux passants. Un rayon de soleil est d’ailleurs apparu au cours de son interprétation ; c’était le moment idéal pour prendre une petite photo.

Après l’avoir félicité une nouvelle fois, j’ai donc pris la direction du Forum des images pour assister à une première séance de cinéma.

Enquête dans l’impossible (Man on a Swing)

Le pitch

En 1968, dans l’Ohio. Une jeune femme est retrouvée étranglée et en partie dénudée dans sa propre voiture, sur le parking d’un supermarché. L’inspecteur Lee Tucker (Cliff Robertson) mène l’enquête, mais aucune piste convaincante ne se précise.

Il finit par être approché par Franklin Wills (Joel Grey), un homme qui prétend posséder des dons de voyant. Il se propose de les utiliser pour aider la police à identifier le meurtrier.

Tucker est sceptique ; Wills se retrouve même rapidement sur la liste des suspects…

La critique

Si Enquête dans l’impossible (titre français peu inspiré) est un polar aussi atypique, c’est peut-être, en partie, parce qu’il est l’œuvre d’artistes qui ne sont pas particulièrement associés au genre, et qui n’ont visiblement pas cherché à en utiliser les codes les plus récurrents.

La filmographie de Frank Perry se compose principalement de drames et de comédies dramatiques (la drame social The Swimmer, écrit par son épouse Eleanor Perry, est peut-être son film le plus reconnu en France), tandis que le scénariste du film, David Zelag Goodman, venait successivement de travailler sur une comédie dramatique (Lovers and Other Strangers), un western (Monte Walsh), et sur l’inclassable (et remarquable) Chiens de paille de Sam Peckinpah, à la fois thriller, western moderne et home invasion movie.

Mais c’est aussi dans le tragique fait divers dont s’inspire le film qu’il faut chercher les raisons de sa singularité. Si l’on s’en tient aux seules circonstances de l’assassinat en question, celui-ci est d’une triste banalité ; en revanche, le déroulement de l’enquête, au cours duquel un supposé voyant est apparu, s’éloigne davantage des sentiers battus. L’affaire donna lieu à un true crime book écrit par William Arthur Clark et intitulé The Girl on the Volkswagen Floor. Ce récit de non-fiction a constitué la base du scénario de Goodman, qui s’est probablement autorisé des libertés avec le texte d’origine, notamment au niveau de la caractérisation du personnage de l’inspecteur.

Il faut ici rappeler quelques éléments de contexte. Si la police scientifique, dans l’absolu, existe depuis les années 1910, elle a, pendant fort longtemps, eu recours à des procédés beaucoup moins sophistiqués et précis que ceux que les séries TV nous décrivent aujourd’hui. L’analyse ADN, par exemple, n’a débuté que dans les années 70-80, soit plusieurs années après l’affaire qui nous intéresse ici ; et même un « simple » relevé d’empreintes digitales sur le lieu d’un crime était réalisé dans des conditions moins rigoureuses, ne serait-ce que par manque de matériel et de formation. Dans Enquête dans l’impossible, l’agent de police qui accompagne Lee Tucker laisse d’ailleurs ses propres empreintes dans la voiture où le cadavre est découvert… Sans ces limites techniques et scientifiques, on peut supposer que de nombreuses affaires criminelles ne seraient pas devenues des « cold case ».

Parallèlement à cela, la contre-culture et le psychédélisme ont sans doute favorisé l’émergence de diverses formes de croyances et de spiritualités. Et si les policiers de l’époque n’étaient certes pas des hippies, ils demeuraient des individus potentiellement « poreux » aux phénomènes sociaux et culturels se produisant dans leur environnement. Bref, on peut dire que rétrospectivement, l’affaire relatée par Clark nous dit quelque chose sur l’époque où elle s’est déroulée, et cette valeur historique, en quelque sorte, fait partie des aspects intéressants du film. Mais il y en a d’autres.

Le scénario de Goodman, comme la réalisation de Perry, refuse toute forme de spectaculaire. La majorité des séquences sont des scènes de dialogue, développant la relation entre l’inspecteur et le « voyant », qu’interprètent respectivement, avec beaucoup de talent, Cliff Robertson et Joel Grey. Le premier incarne, à travers un jeu sobre et minimaliste, un personnage de flic ombrageux, qu’on devine habité par une colère contenue. Son physique imposant et son visage dur le prédisposent naturellement à ce type de composition. Le second excelle dans un rôle complexe, inspirant au spectateur des sentiments changeants. À la fois farfelu, désarmant et ambigu, parfois même un peu grotesque, le personnage de Wills intrigue, interroge, agace, et l’interprétation inspirée de Grey y est pour beaucoup dans la perplexité qu’il suscite.

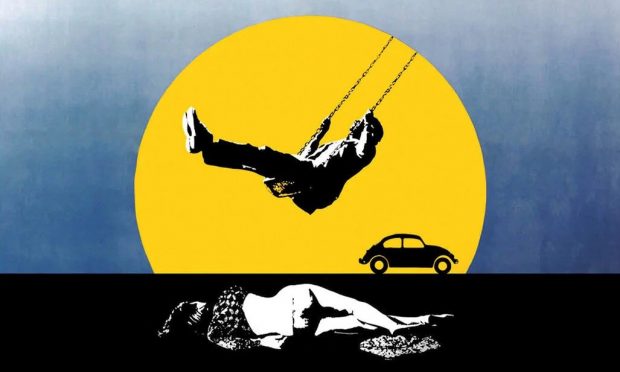

C’est à ce personnage mystérieux que fait référence le titre original du film (littéralement, un homme sur une balançoire

) et pour cause, c’est autour de lui que gravitent les principales questions soulevées par le scénario. Est-il un véritable voyant (si tant est que cela existe), un charlatan, un fou, un manipulateur, voire un criminel ? C’est ce que l’inspecteur cherche à découvrir et il se fait aider, pour cela, par un universitaire spécialisé, puis par un couple de psychiatres. Mais les scientifiques un peu sérieux se gardent en général d’émettre un avis tranché, quand ils ne peuvent l’appuyer sur des faits…

La force du film de Frank Perry est de questionner le spectateur, ses propres croyances, son point de vue, ses doutes. C’est ce qui est passionnant dans Enquête dans l’impossible : notre intuition et notre intelligence y sont constamment stimulées. Elles ne permettront pas forcément de parvenir à une conclusion précise, d’ailleurs ; mais c’est précisément ce qui rend le film intéressant. Il s’agit donc d’un très bon film policier, ambigu à souhait et qui met en avant d’excellents comédiens. Un an après la sortie d’Enquête dans l’impossible, Robertson sera à l’affiche d’un grand thriller politique des années 70 (Les Trois jours du Condor). Quant à Joel Grey, il tournera en 1976 sous la direction de Robert Altman, et jouera le rôle (entre autres) d’un acteur et dramaturge tchèque (Oldřich Nový) dans Dancer in the Dark, de Lars von Trier.

Je me demande si Grey lui-même avait une opinion ferme sur son personnage dans Enquête dans l’impossible. Est-il plus facile de composer un rôle avec une idée bien arrêtée sur celui-ci, quitte à ne pas la trahir par un jeu trop évident, trop lisible ? Une chose est sûre, ce drôle d’homme sur une balançoire

occupait mes pensées en sortant de la salle. Personnellement, je n’irai pas le consulter pour connaître mon avenir, mais de toute façon c’est sans doute une mauvaise idée en général.

La Tour

Le pitch

Les habitants d’une tour, en banlieue, réalisent que le bâtiment est entouré par une matière noire infranchissable. Condamnés à rester enfermés, ils vont s’organiser en clans, et l’atmosphère va rapidement devenir oppressante et violente…

La critique

J’ai longtemps hésité entre Les Rascals, de Jimmy Laporal-Tresor, également projeté à l’Étrange Festival, et le nouveau Guillaume Nicloux. Ayant beaucoup aimé certains des films de ce dernier, comme Une Affaire privée par exemple, j’ai opté pour La Tour, qui était projeté un peu plus tard que Les Rascals, à 18h45. Après un bref passage à la boutique Metaluna Store, rue Dante, dans laquelle j’ai récemment acheté une belle et inespérée édition Bluray de They Look Like People, je me suis donc rendu à cette avant-première (le film sortira en février 2023) à laquelle plusieurs comédiens étaient présents.

Nicloux est un réalisateur qui se préoccupe peu du succès. Souvent sombre, bizarre, parfois drôle à sa façon, son cinéma s’est d’abord inscrit dans le polar désabusé (Le Poulpe, Une Affaire privée, Cette femme-là) avant d’explorer d’autres registres dont le fantastique (The End et Valley of Love), la comédie policière (Holiday) mais aussi le film de guerre, à travers le sous-estimé (bien que la fin ne soit pas tout à fait convaincante selon moi) Les Confins du monde, où le regretté Gaspard Ulliel a livré une excellente composition. C’est d’ailleurs ce même Gaspard Ulliel que Nicloux a dirigé dans la mini série fantastique, très réussie à mon sens, Il était une seconde fois, distribué par ARTE.

J’avais donc de bonnes raisons d’être optimiste à l’égard de La Tour, qui est un pur film d’horreur, genre que Nicloux n’avait pas encore abordé. À la production, on retrouve Sylvie Pialat, qui soutient le réalisateur depuis son remake de La Religieuse en 2013.

Le début du film m’a plutôt conforté dans cet optimisme. La réalisation et la photographie contribuent à créer une ambiance anxiogène qui convient à la situation décrite, tandis que les comédiens, bien que sans doute inexpérimentés pour la plupart, sont convaincants.

Mais peu à peu, et cela m’ennuie de l’admettre car j’apprécie cet auteur, le film tourne un peu sur lui-même, comme ses protagonistes, prisonnier d’un concept intéressant mais limité (la métaphore sociale est évidente), dont le réalisateur et scénariste paraît se contenter, dans la mesure où il ne développe les différents personnages que de façon sommaire. On a donc du mal à s’y attacher ou à s’y intéresser (même si certains acteurs, dont Angèle Mac, parviennent à leur donner un peu de consistance), ce qui est d’autant plus un problème que le récit empreinte un chemin assez balisé et prévisible (replis communautaires, lutte des classes, conflits raciaux), tout en délivrant un message certes louable et humaniste, mais qui est trop lisible. On se retrouve donc à assister à une suite de péripéties glauques, le film ne réservant pas de trouvailles scénaristiques particulières en dehors de l’idée de départ, trouvailles qui auraient pu dynamiser le récit et relancer l’intérêt du spectateur.

Guillaume Nicloux, qui a écrit le scénario pendant le confinement lié à l’épidémie de COVID, a déclaré que La Tour était peut-être son film le plus personnel. C’est tout à son honneur d’avoir, avec sa sincérité et son intégrité artistique habituels, cherché à exprimer ses angoisses les plus profondes, tout en abordant des problématiques sociétales majeures (avec, d’ailleurs, une certaine lucidité). Mais il me semble qu’il n’est pas parvenu à intégrer toute cette matière dans un récit suffisamment riche et bien construit (la progression dramatique est ici d’une efficacité relative, dans la mesure où tout est très noir, très vite) pour que le long métrage tienne sur la durée.

Évidemment, j’invite chacun à se faire sa propre idée quand La Tour sortira au cinéma. Pour ma part, j’aurais aimé terminer cette semaine de projections sur une note plus positive, ayant quitté la salle avec un sentiment de malaise probablement souhaité par le metteur en scène, mais aussi de déception. Cela ne m’empêchera pas de continuer à suivre le travail de Nicloux, ni de recommander la plupart de ses films. Quant aux jeunes comédiens de La Tour, je leur souhaite sincèrement le meilleur pour la suite.

Bilan et palmarès

Cette semaine passée à l’Étrange Festival me laissera de bons souvenirs. Mon regret est de ne pas avoir vu suffisamment de films en compétition et d’avoir manqué Les Rascals, dont on dit beaucoup de bien. Je me réjouis, en revanche, d’avoir découvert l’artiste Chomo (grâce à Paris Secret) ; le remake de Knock Knock ; un talentueux cinéaste philippin (Mike de Leon) ; l’aventure farfelue du financement de Stranger than Paradise ; un duo d’artistes étonnant (les frères Kloster) ; un cinéaste danois prometteur (Gabriel Bier Gislason) ; un polar subtil et intelligent (Enquête dans l’impossible). Et si je n’en ai pas parlé dans l’une des chroniques, j’ajoute que la carte blanche confiée à Dominik Moll m’a permis de visionner un film rare, L’Esprit de la ruche, dont le rythme très lent demande une certaine patience mais qui compte sans doute parmi les œuvres cinématographiques les plus abouties sur le thème de l’imaginaire enfantin.

Au niveau du palmarès, le Grand Prix Nouveau Genre 2022 a été remis à Sick of Myself de Syk Pike, et le prix du public à La Fuite du capitaine Volkonogov des cinéastes russes Natalia Merkulova et Alekseï Chupov. Les courts-métrages Airhostess-737 de Thanasis Neofotistos et Plan-plan cul-cul d’Alexandre Vignaud ont tous deux été primés.

Qu’ajouter de plus ? Souhaitons encore de longues années d’existence à L’Étrange Festival, dont j’espère bien pouvoir couvrir la prochaine édition.

Lire les chroniques du lundi 12, du mardi 13, du mercredi 14 et du vendredi 16

Aucun commentaire