Film de Stuart Rosenberg

Année de sortie : 1967

Titre original : Cool Hand Luke

Scénario : Frank Pierson et Donn Pearce, d’après le roman Cool Hand Luke de Donn Pearce

Photographie : Conrad Hall

Montage : Sam O’Steen

Musique : Lalo Schifrin

Avec : Paul Newman, George Kennedy, J.D. Cannon, Strother Martin, Jo Van Fleet, Clifton James, Lou Antonio, Harry Dean Stanton, Morgan Woodward

Captain: What we’ve got here is failure to communicate.

Vive dénonciation du traitement des détenus dans les prisons et du fonctionnement de la justice, Luke la main froide est aussi le portrait juste et sensible d’un incompris (magistralement interprété par Paul Newman) et de ses rapports biaisés et sans issue avec son entourage.

Synopsis de Luke la main froide

Surpris par la police en train de démonter des parcmètres dans une petite ville du Sud des États-Unis, Luke Jackson (Paul Newman) est condamné à deux ans d’emprisonnement et envoyé dans un camp de prisonniers en Floride, dirigé par un dénommé Captain (Strother Martin).

S’il n’adhère ni au comportement des gardiens et du directeur, ni aux règles souvent absurdes qui régissent la vie des détenus, Luke, bien que rapidement perçu comme un original, se tient plutôt tranquille – jusqu’à ce qu’une injustice de trop le pousse définitivement à se rebeller.

Critique du film

Luke la main froide, le premier film tourné pour le cinéma par Stuart Rosenberg (il avait alors travaillé uniquement pour le télévision, réalisant des téléfilms et épisodes de séries telles que La Quatrième dimension), est d’abord un roman de Donn Pearce – qui restera le plus célèbre de la carrière de son auteur -, adapté pour le grand écran par Pearce lui-même et Frank Pierson, remarquable scénariste qui signera plus tard, entre autres, le brillant scénario de Un Après-midi de chien, de Sidney Lumet.

Ce drame carcéral, à l’image des autres films du genre, jette un regard très critique sur la vie dans les prisons, et sur l’autorité – abusive – qui y est parfois exercée sur les détenus. Cette autorité est représentée dans le film par des personnages volontairement peu nuancés et ouvertement abjects (ce qui ne signifie pas qu’ils ne sont pas crédibles, hélas) : le directeur du camp, surnommé Captain (Strother Martin) – mesquin, cynique et brutal à souhait -, mais aussi les gardiens et notamment Boss Godfrey (Morgan Woodward). Ce dernier est particulièrement intéressant car il est le moins humain, le plus symbolique : muet pendant tout le film, flanqué de lunettes noires qui ne laissent rien transparaître de son regard, il est l’incarnation même d’une autorité inhumaine, brutale, aveugle, déviante même. Impossible de communiquer avec cet homme (He just said something

, dit ironiquement Luke après que Godfrey ait tiré un coup de feu) qui, alors qu’il est censé représenter l’ordre, s’avère être un psychopathe bien plus dangereux que les prisonniers qu’il surveille – en cela réside d’ailleurs une partie de l’ironie de l’histoire. Stuart Rosenberg le filme de manière bien particulière, dirigeant souvent sa caméra uniquement sur le ceinturon, les cartouches, le revolver, les lunettes, afin de réduire volontairement le personnage à une pure image de dureté et de violence, au sein de laquelle ne transparait aucune humanité. Le gros plan sur le verre gauche de ses lunettes, vers le début du film, est un bon exemple du procédé : là où l’on pourrait vaguement apercevoir les yeux du gardien, on ne voit en réalité que le reflet de la carabine qu’il lève vers le ciel pour abattre un oiseau.

Boss Godfrey (Morgan Woodward)

Francis Ford Coppola, dans le superbe Rusty James, mettra en scène un personnage par certains aspects comparable : celui du policier persécutant le Motorcyble boy (Mickey Rourke). A l’image de Godfrey, il ressemble plus à un symbole – celui d’un ordre brutal et borné – qu’à un individu à proprement parler.

Le film décrit le quotidien des prisonniers en insistant sur l’omniprésence de règles souvent absurdes, sur le travail harassant qu’ils doivent accomplir chaque jour et sur le manque de considération totale que leur témoignent le directeur et la majorité des gardiens. Sur une justice déréglée, aussi : le personnage principal écope de deux ans de prison pour avoir démonté des parcmètres et s’être saoulé sur la voie publique, ce qui, chacun en conviendra, est quelque peu excessif… Luke la main froide ne dénonce donc pas uniquement le fonctionnement des prisons, mais le principe même d’emprisonnement quand, manifestement, cette sentence n’est absolument pas adaptée à la situation.

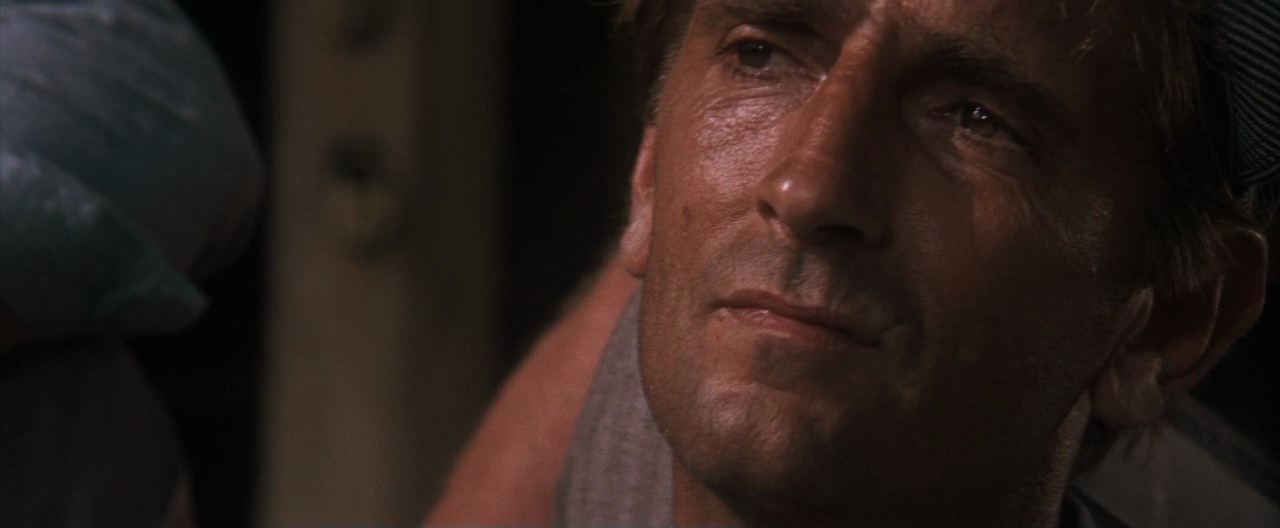

George Kennedy

Le personnage de Luke est, davantage encore que dans le roman, au cœur du film. Loin d’être un dangereux délinquant, c’est avant tout un jeune homme perdu, désœuvré, qui souffre visiblement – comme le montre bien, et avec beaucoup de pudeur, la séquence où sa mère Arletta (Jo Van Fleet) lui rend visite – d’une enfance et d’une adolescence problématiques, marquées par l’absence d’un père. C’est aussi un héros de guerre, mais désabusé. Sa caractéristique principale est qu’il ne parvient pas à trouver un sens réel à sa vie. Il est sceptique quant à l’existence d’un dieu, ce qui, au regard des gardiens, est déjà suspect. Enfin, il semble ne craindre rien ni personne, non pas parce qu’il s’agit d’un dur à cuire, mais parce qu’il paraît détaché de tout.

Paul Newman et Jo Van Fleet

Ce qui est intéressant, c’est la manière dont le film développe les réactions et bouleversements que provoque l’arrivée d’un tel personnage dans l’environnement ultra-formaté du camp. Réactions chez les gardiens, bien entendu, mais aussi chez les prisonniers, et ici le film livre une étude assez juste des comportements de groupe. Comme chez les gardiens, il y a un leader, à savoir Dragline (George Kennedy), et des règles à respecter. D’emblée, Luke se fait mal voir car il se démarque par rapport aux différents codes de vie observés chez les détenus. Le conflit entre lui et Dragline se solde par une bagarre, dont le déroulement est significatif de la psychologie du héros : nettement moins fort que son adversaire, il encaisse de nombreux coups de poing mais se relève sans cesse, en dépit du bon sens. Ce comportement révèle plusieurs choses chez lui ; d’une part, en rendant le combat interminable, violent et pénible (au début, les détenus sont excités puis de plus en plus mal à l’aise), il souligne le côté absurde de celui-ci. Ensuite, la souffrance physique qu’il s’inflige est la marque d’un certain désespoir, d’une certaine détresse. De sa solitude, aussi, à l’image de ce plan le montrant vaciller au milieu du groupe qui se disperse, tout en donnant des coups dans le vide – un vide existentiel contre lequel il enrage, d’une certaine manière. Et enfin, en agissant à l’encontre de la logique du combat (le vaincu reste à terre), Luke marque son refus de se plier aux règles en général – il fait le contraire de ce que l’on attend de lui. La scène est intéressante, car une simple bagarre finit par exprimer la posture du personnage principal vis-à-vis du monde qui l’entoure.

Dès la séquence suivante, au cours de laquelle il gagne au poker par un coup de bluff, Luke s’attire la sympathie de Dragline et donc, de tous les autres. A partir de cet instant, son rôle au sein du camp devient de plus en plus important. On retiendra bien entendu la séquence où il exhorte ses compagnons à travailler vite pour terminer l’un de leurs travaux et prendre ainsi à contrepied les attentes des gardiens, habitués à se complaire dans la souffrance des prisonniers, et la scène, sans doute la plus célèbre du film, où il fait le pari d’avaler 50 œufs durs en une heure. Ici, c’est l’ennui dans les prisons qui est intelligemment illustré : toute activité, si absurde soit-elle, a au moins le mérite de faire passer le temps plus vite. Dans Down by Law, sans doute le plus beau film de Jim Jarmusch avec Dead Man, la scène où Tom Waits, Roberto Benigni et John Lurie entonnent « I scream, you scream, we all scream for ice-scream« , bientôt accompagnés par tous les autres prisonniers, a une signification similaire.

Luke devient donc peu à peu un modèle pour les autres détenus, non seulement parce que son originalité dénote au sein d’un environnement morne et sans surprises, mais aussi en tant que symbole d’une insoumission qu’ils n’osent pas exprimer eux-mêmes. Le phénomène a d’ailleurs des effets pervers : quand, brisé par les gardiens, Luke s’effondre, tout le monde se désolidarise de lui. Le scénario fait sur ce point une observation très juste sur le statut d’idole, d’icône vénérée puis rejetée l’instant d’après parce qu’elle déçoit les attentes et espoirs de ses admirateurs. Ce qui est intéressant également, c’est que Luke ne cherche pas ce statut de meneur – il résulte de son aura naturelle, non d’un calcul quelconque. Ne sachant pas où aller et ne croyant en rien, il sait bien qu’il ne peut guider personne.

Paul Newman (au centre). On aperçoit également Dennis Hopper (le troisième en partant de la droite).

On pourrait ici se risquer à un second parallèle avec Rusty James, dont le héros désabusé (le Motorcycle Boy) lance à son jeune frère Rusty (Matt Dillon) dans une célèbre scène : If you want to lead people, you have to have somewhere to go

. Comme le voyou lunaire campé par Mickey Rourke, Luke Jackson devient une légende, un modèle alors qu’il est perdu et que les autres projettent sur lui leurs fantasmes sans jamais le comprendre réellement. Les similitudes entre ces deux personnages sont assez nombreuses : l’un n’a pas connu son père, l’autre a été abandonné par sa mère ; tous deux s’ennuient dans leur ville respective et se battent pour passer le temps ; ils sont chacun punis pour des actes dérisoires (Jackson démonte des parcmètres, le Motorcycle boy libère des poissons d’aquarium en les jetant dans une rivière) ; et enfin, l’un comme l’autre, ils s’attirent la haine des représentants de l’ordre et la passion du peuple. Menace à éliminer pour les premiers et symbole d’espoir pour le second, ils ne sont en réalité ni l’un ni l’autre. Emprisonnés par les fantasmes qu’ils suscitent, par leur propre mythe, ils ne trouvent ni la liberté individuelle ni la paix sociale.

Dennis Hopper

C’est ce qui fait la dimension romantique et dramatique du personnage, et la beauté du film. Persécuté par des gardiens conscients de son influence sur les autres prisonniers, et adulés par ceux-ci, Luke ne trouve au fond sa place nulle part, tout simplement parce que personne ne peut répondre aux questions qu’il se pose – personne ne les entend, d’ailleurs.

Il n’y a donc aucune communication possible dans Luke la main froide : les rapports entre Luke et les gardiens sont basés sur une violence sans issue, ses relations avec les prisonniers sur des projections. Ce n’est pas pour rien que la réplique culte du film est : What we’ve got here is failure to communicate

. Une phrase (à la connotation ironique dans le film) devenue iconique dans la culture américaine, à laquelle des chansons (Civil War puis Madagascar, des Guns N’Roses ; El Chupa Nibre, de MF Doom et Danger Mouse), des films (Waterworld de Kevin Reynolds ; Halloween version Rob Zombie) et des séries TV (Californication) ont depuis fait référence.

What we’ve got here is failure to communicate

.

Luke la main froide doit beaucoup à Paul Newman. Exprimant dans chaque scène le drame de son personnage, l’acteur charme et émeut avec une aisance désarmante, et trouva ici l’un de ses plus beaux rôles (voir notamment la séquence où il interprète Plastic Jesus, une chanson folk américaine). A ses côtés, George Kennedy est très juste en fort-à-bras sympathique et lourdeau, tandis que Harry Dean Stanton (Pat Garrett et Billy the Kid, L’Ouragan de la vengeance, Alien, Dillinger, The Missouri Breaks) et Dennis Hopper (Easy Rider, Apocalypse Now, Blue Velvet) font également partie du casting.

Harry Dean Stanton

Servi par une jolie et évocatrice musique de Lalo Schifrin, par la très belle photographie du chef opérateur Conrad Hall (Butch Cassidy et le Kid, Fat City, Electra Glide in Blue, American Beauty) et par la réalisation rigoureuse et inspirée de Stuart Rosenberg (Amytiville, Le Pape de Greenwich Village) – auteur ici de ce qui est peut-être son meilleur long métrage -, Luke la main froide est un film émouvant et très attachant, à l’image de son personnage – et interprète – principal. Le film fera reparler de lui quelques années plus tard (en 1971) à l’occasion de l’expérience de Stanford, une étude de psychologie menée aux États-Unis par Philip Zimbardo simulant une situation d’emprisonnement, avec des cobayes dans le rôle des gardiens et des prisonniers. L’expérience fut interrompue prématurément suite aux comportements sadiques de plusieurs gardiens ; le plus virulent déclara s’être inspiré, pour sa composition, de Captain, le personnage interprété par Strother Martin dans Luke la main froide…

Luke la main froide est un beau film qui au-delà de son aspect dénonciateur, livre le portrait d'un homme qui n'est pas "seulement" enfermé dans un camp de prisonniers, mais aussi dans la vision que les autres ont de lui, qu'elle soit négative ou idéalisée. C'est cette dimension qui rend le personnage incarné par Paul Newman particulièrement touchant et intéressant.

Un commentaire

Connaissez-vous « The Experiment » avec Brody ?