Si sa carrière continue de subir aujourd’hui les terribles conséquences de l’échec commercial considérable de son film La Porte du Paradis (pourtant un authentique chef d’œuvre), Michael Cimino reste l’un des plus grands réalisateurs et scénaristes de l’histoire du cinéma.

Sa carrière

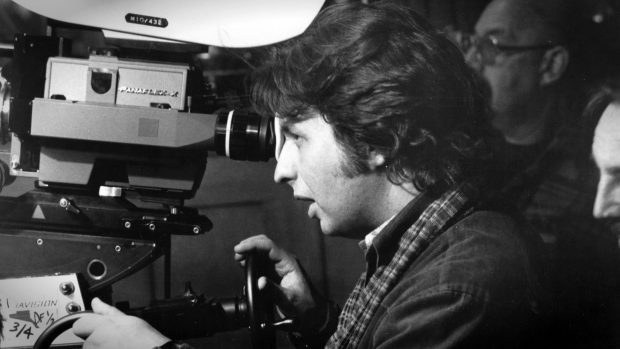

Michael Cimino démarra sa carrière au début des années 70, une période extrêmement faste pour le cinéma américain, d’abord en tant que scénariste. Il collabora notamment avec John Milius (réalisateur de Conan le Barbare, Dillinger, co-scénariste sur Jeremiah Johnson, Apocalypse Now) pour l’écriture du scénario de Magnum Force (la suite de L’Inspecteur Harry), avec Clint Eastwood dans le rôle clé.

En 1974, Eastwood partage l’affiche du premier film de Cimino en tant que metteur en scène, Le Canardeur (Thunderbolt and Lightfoot), avec Jeff Bridges (Fat City, Arlington Road). À la lecture du scénario écrit par Cimino, Eastwood avait parait-il songé à le porter lui-même à l’écran. L’acteur était déjà passé de l’autre côté de la caméra deux ans plus tôt avec le thriller plutôt réussi Un Frisson dans la Nuit, et avait réalisé entre temps Breezy, un beau drame méconnu avec William Holden, ainsi que le western teinté de fantastique L’Homme des hautes plaines. Finalement, il laissa sa chance à Michael Cimino. Bien lui en a pris : Le Canardeur remporta un honnête succès et lança la carrière du réalisateur. Quatre ans plus tard, son deuxième film, Voyage au bout de l’enfer (maladroit titre français, le titre original est The Deer Hunter), lui apporta la consécration, rencontrant un immense succès public et critique.

Superbe film montrant les conséquences de la guerre du Vietnam sur le destin d’un groupe d’amis vivant en Pennsylvanie, The Deer Hunter réunit Robert de Niro, Christopher Walken, Meryl Streep, John Cazale et John Savage. Il remporta l’Oscar du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur dans un second rôle (Christopher Walken), meilleur montage et meilleur son.

Christopher Walken dans « Voyage au bout de l’enfer »

Fort de ce succès critique et commercial, Michael Cimino bénéficia de moyens très importants pour le tournage de son film suivant, La Porte du Paradis, qui coûtera au final 44 millions de dollars. Sorti en 1980, ce western relate un épisode méconnu, et sombre, de l’histoire des États-Unis : la guerre du Comté de Johnson. Cimino y dirigea pour la seconde fois Christopher Walken et Jeff Bridges. Le casting se compose également de Kris Kristofferson (Pat Garrett and Billy the Kid, de Sam Peckinpah), Isabelle Huppert, John Hurt et Brad Dourif. Mickey Rourke, alors au début de sa carrière, y tient un petit rôle.

Le tournage fut aussi épique que le film lui-même. Michael Cimino, perfectionniste acharné, dépassa de 300% le budget initialement prévu. Malheureusement, la première projection du film s’avéra désastreuse : très long (plus de trois heures et demie), plutôt lent, La Porte du Paradis se heurta à la perplexité du public, au point que le studio exigea un remontage. Une bonne partie (environ une heure) du film fut coupé, pour un résultat bien moindre en qualité et pas davantage de succès : La Porte du Paradis est considéré en effet comme l’un des plus grands désastres du box office. Les pertes financières considérables qu’il engendra provoquèrent la faillite de United Artists et plombèrent la réputation de Michael Cimino. La projection du film à Cannes n’y changea rien.

La carrière du réalisateur, qui démarrait pourtant idéalement, a énormément souffert de cet épisode, et on ne lui confia jamais plus de projet aussi ambitieux. Mais il y eut également un impact sur la production cinématographique globale à Hollywood : il était clair qu’on ne laisserait plus un réalisateur mener comme il l’entend un projet aussi coûteux.

Le temps rendra justice à ce qui reste l’un des plus magnifiques films du 7ème art : La Porte du Paradis est aujourd’hui unanimement considéré comme un chef d’œuvre.

La Porte du Paradis

En 1985, Cimino est approché pour adapter un roman de l’écrivain et ancien policier Robert Daley, Year of the Dragon. Oliver Stone écrivit avec lui le scénario du film. Ce dernier avait déjà travaillé comme scénariste sur des films comme Midnight Express, d’Alan Parker, Conan le Barbare, de John Milius et Scarface, de Brian de Palma. L’Année du dragon est un polar nerveux et violent racontant la croisade sanglante du policier Stanley White contre la mafia chinoise à New-York. C’est Mickey Rourke qui interprète le rôle principal. Depuis sa participation à La Porte du Paradis, l’acteur avait tourné dans Diner, de Barry Levinson, Le Pape de Greenwich Village de Stuart Rosenberg et surtout dans Rusty James, l’un des plus grands films de Francis Ford Coppola (notons aussi un petit rôle dans La Fièvre au corps). Chacune de ses prestations dans ces différents films avait été très remarquée, et sa performance dans L’Année du dragon confirma sa réputation : l’acteur, littéralement habité par son rôle, y est pour beaucoup dans la réussite du film.

Mickey Rourke dans « L’Année du Dragon »

L’Année du dragon fut plutôt bien reçu, en dépit de polémiques un peu stériles. Le film, moins riche et personnel que The Deer Hunter et La Porte du Paradis, est tout de même bien davantage qu’un polar efficace : la réalisation inspirée de Cimino et la composition de Rourke en font une œuvre intense et lyrique, qui porte la marque de son auteur. Ce sera sa dernière grande réussite artistique.

Depuis, Michael Cimino a réalisé trois films, dont le dernier – Sunchaser – date déjà de 1996. Trois films en-dessous du niveau des précédents, et trois échecs commerciaux : Le Sicilien, avec Christophe Lambert, La Maison des Otages, remake bancal d’un film avec Humphrey Bogart (dans lequel Cimino dirigea à nouveau Mickey Rourke, lui aussi dans une situation délicate à l’époque sur le plan professionnel) et, donc, Sunchaser.

Au début des années 2000, Cimino confia son intention d’adapter au cinéma le chef d’œuvre d’André Malraux La Condition Humaine. Un projet au moins aussi ambitieux que ceux qui l’ont rendu célèbre. Faute de financements, le film ne sera jamais tourné (nous verrons d’ailleurs qu’un aspect du cinéma de Cimino rappelle l’univers de l’écrivain français).

Son cinéma

Une des particularités du cinéma de Michael Cimino est la manière dont il rend compte du quotidien d’une communauté ou d’un groupe de personnes, ainsi que de la personnalité et des relations propres aux individus qui le composent. C’est ainsi qu’il parvient à provoquer l’implication des spectateurs à l’égard des protagonistes, et donc à faire pleinement ressentir l’impact que des événements extérieurs (dans ses deux plus grands films, il s’agit d’une guerre) exercent sur le destin de ces derniers. C’est également ainsi qu’il met en relation le destin des hommes (et des femmes) et celui de leur pays. Le sens du détail, la finesse et la sensibilité dont il témoigne dans cette démarche est absolument remarquable.

Les communautés / groupes de personnes

Dans ses deux chefs d’œuvre – The Deer Hunter et La Porte du Paradis –, de longues séquences sont consacrées au quotidien, à la culture et même à ce que l’on pourrait appeler des « rites » propres à une communauté ou un simple groupe d’individus. Dans The Deer Hunter, il s’agit de familles et d’amis américains d’origine russe ; dans La Porte du Paradis, de la jeunesse diplômée d’Harvard dans un premier temps, puis d’une classe beaucoup plus populaire, pauvre même, en partie constituée d’immigrants venus d’Europe de l’Est. À chaque fois, le réalisateur s’attarde sur des éléments fondamentaux de leur culture et de leur quotidien, à travers des séquences souvent longues et détaillées. Ce n’est pas un hasard si La Porte du Paradis commence par une scène de danse, et si la première scène de The Deer Hunter nous montre le travail des principaux personnages dans l’usine de sidérurgie locale. Reprenons l’exemple de la danse : dans les deux films, elle reflète la culture, l’origine et le milieu social des différents groupes de personnes (valse et danses populaires folkloriques dans La Porte du Paradis, danse russe typique dans The Deer Hunter).

Scène de danse dans « La Porte du Paradis »

Cimino s’intéresse donc à une multitude d’éléments caractéristiques d’une communauté, d’un milieu social, d’une époque : le patin à roulettes et les combats de coqs dans La Porte du Paradis, les différents rites observés au cours du mariage entre Steven (John Savage) et sa femme dans The Deer Hunter et, dans le même film, l’usine de sidérurgie et la chasse, un élément dont l’importance est soulignée par le titre original.

Filmées par un metteur en scène moyen, plusieurs de ces scènes seraient sans relief, ou traitées comme si elles étaient accessoires, décoratives ; mais Cimino parvient à leur insuffler une vie, une beauté et parfois un sens saisissants. Par ailleurs sans ces séquences, les événements dramatiques dépeints dans le film n’auraient pas la même intensité, la même force. Dans La Porte du Paradis, par exemple, les plans qui succèdent à la bataille finale, montrant un paysage jonché de cadavres avec en fond sonore Le Beau Danube bleu, fait directement référence aux scènes de danse et de fête survenues plus tôt dans l’histoire, produisant ainsi une sorte d’écho tragique.

Les individus et leurs relations

Michael Cimino apporte autant de soin à dépeindre une communauté qu’à développer les personnages dont elle se compose et les liens qui les unissent. C’est donc logiquement que ses films alternent le type de séquence déjà évoqué et de nombreuses scènes d’intimité. Même dans L’Année du dragon, il s’intéresse au couple formé par Stanley White (Mickey Rourke) et sa femme Connie (Caroline Kava) pour montrer la solitude du personnage et sa difficulté à gérer les relations humaines.

Robert de Niro et Christopher Walken dans « Voyage au bout de l’enfer »

Dans The Deer Hunter et dans La Porte du Paradis, il met en scène un trio de personnages au sein duquel se mêlent l’amitié et l’amour : Mike (Robert de Niro) et Nick (Christopher Walken) sont amoureux de la même femme (Linda, interprétée par Meryl Streep) dans The Deer Hunter, tout comme James (Kris Kristofferson) et Nathan (Christopher Walken) sont tous deux épris d’Ella Watson (Isabelle Huppert) dans La Porte du Paradis. Cimino rend compte de ces délicates relations triangulaires à travers des scènes d’une justesse et d’une sensibilité rares. Évidemment le talent des acteurs y est pour beaucoup dans la réussite de ces scènes, ainsi que la musique originale, très belle et mélancolique, de chacun de ces deux films (signée David Mansfield pour La Porte du Paradis et L’Année du dragon, Stanley Myers pour The Deer Hunter).

Christopher Walken et Isabelle Huppert dans « La Porte du Paradis »

Michael Cimino est fasciné par ses personnages, rendant parfaitement compte de leur personnalité, leur mystère, leur sensibilité et leur destin – souvent tragique. De leur évolution, également, comme celle de Mike (Robert de Niro) que Michael Cimino illustre, dans The Deer Hunter, à travers deux scènes de chasse, ayant lieu respectivement avant son départ au Vietnam et après son retour. Ou encore celle de Nathan Champion (Christopher Walken) dans La Porte du Paradis, qui, d’abord du côté des riches propriétaires, finit par marquer son opposition à leur égard.

Si le réalisateur décrit avec tant de justesse et de rigueur les individus et les groupes sociaux ou culturels auxquels ils appartiennent, c’est parce qu’il souhaite que le spectateur se sente concerné par ce qui leur arrive, et ressente l’impact des événements sur leur existence. C’est également une manière de mettre en parallèle la « petite » (sans que ce terme n’ait la moindre connotation péjorative) et la grande histoire. Le sort des personnages qu’il filme reflète une partie de l’histoire des États-Unis ; leur propre destinée et celle de la nation sont étroitement liées. Leur souffrance, leur mort même, est d’une certaine manière la conséquence de décisions politiques.

Meryl Streep et Robert de Niro dans « Voyage au bout de l’enfer »

Cimino et l’Amérique

Le regard de Michael Cimino sur les États-Unis est lucide, critique, en même temps qu’il témoigne de l’amour que le réalisateur semble vouer à son pays.

On a parfois tendance à confondre l’attachement à un pays avec la foi en son gouvernement et sa politique. Une célèbre scène de The Deer Hunter illustre très bien cette association hâtive. En effet, l’épilogue du film a souvent été mal interprété : le God bless America murmuré par les personnages après un enterrement a été par certains perçu comme une manière implicite de cautionner la politique des États-Unis et, de fait, de justifier la guerre du Vietnam (dont le film venait de montrer les conséquences tragiques). Une sorte de « C’est dur, mais c’est juste », en somme ; or il s’agit là bien entendu d’une erreur d’interprétation. Ces proches qui se retournent sur leur passé et leur ami disparu rendent hommage à travers cette chanson à leur Amérique : leur ville, leur usine, leurs montagnes, leur forêt et leurs maisons. Une Amérique que la guerre a meurtri, brisé, et c’est précisément ce dont le film, avec sa construction en trois parties, a si bien rendu compte. C’est ce qui fait toute l’émotion de cette scène ; il ne s’agit en aucun cas ici de cautionner la guerre d’une quelconque manière.

Si La Porte du Paradis traite d’un tout autre conflit, le point de vue de Michael Cimino reste le même.

En 1892, dans le Wyoming, de très riches propriétaires fondèrent The Wyoming Stock Growers Association. Bénéficiant du soutien des personnalités politiques locales, et du président des États-Unis lui-même, les membres de ce syndicat avaient pour objectif de globaliser l’industrie du bétail, c’est-à-dire de favoriser les grandes exploitations. Pour se faire, ils créèrent notamment une loi consistant à déclarer, et à faire valider, la moindre exploitation de bétail. Mais la procédure d’enregistrement était volontairement chère, pour mieux la rendre inaccessible aux fermiers les plus modestes ; et surtout, du fait de son influence, l’association pouvait aisément rejeter arbitrairement une demande.

La Wyoming Stock Growers Association finit par dresser une liste de 120 et quelques noms, ceux de petits fermiers locaux dont une majorité d’immigrants, argumentant sur le fait qu’il s’agissait de voleurs de bétail (ce qui n’était pas vrai pour beaucoup d’entre eux, et surtout, ce qui n’excusait en rien le principe d’exécution sommaire). L’association engagea ensuite une bande de « régulateurs » : des mercenaires chargés d’abattre chacune des personnes dont le nom figurait sur la liste.

Après plusieurs exécutions brutales, les fermiers victimes de la WSGA se révoltèrent et la guerre du Comté de Johnson éclata.

Isabelle Huppert et Kris Kristofferson dans « La Porte du Paradis »

Le film décrit remarquablement bien cet épisode méconnu de l’histoire américaine. De nombreux événements montrés dans La Porte du Paradis sont authentiques (la bataille finale évidemment, mais aussi le siège du ranch de Nate Champion, interprété par Christopher Walken) et la majorité des personnages principaux ont réellement existé, même si Cimino a pris des libertés pour les besoins du scénario.

S’il s’agit de l’unique film qui traite de la guerre du Comté de Johnson, d’autres westerns tournés à l’époque du Nouvel Hollywood évoquent sous un angle critique la période fin 19ème/début 20ème aux États-Unis, montrant souvent comment à la relative anarchie communément associée à l’American old west succéda un ordre dicté par les puissants, les riches éleveurs, parfois dans leur unique intérêt. Si l’Amérique contestataire des années 70 s’intéressait à cette époque, c’est sans doute parce qu’elle y cherchait les sources des malaises et des maux qu’elle connaissait alors.

La Porte du Paradis montre donc le drame d’une nation qui agit à l’encontre de ses propres valeurs, qui contourne les lois, méprise les immigrants et les pauvres, pour servir les intérêts de la haute société. C’est donc l’échec d’une civilisation que dépeint Michael Cimino. Un échec personnel, aussi : James Averill, le héros du film, rate sa vie. La Porte du Paradis raconte donc à la fois un naufrage collectif et une tragédie individuelle, ces deux dimensions étant mises en perspective.

Le lyrisme

Le cinéma de Michael Cimino est empreint de lyrisme, de nostalgie et de romantisme. De nostalgie, car le réalisateur filme des moments de grâce qui précèdent une tragédie ; par ailleurs, The Deer Hunter et La Porte du Paradis se terminent tous deux par des personnages qui se souviennent : James Averill (Kris Kristofferson), sur un yacht en compagnie d’une femme qu’il ne semble pas aimer, se tourne vers son passé et mesure tout ce qu’il a perdu, tout ce qu’il a raté, tandis que les amis et la famille de Nick (Christopher Walken) se souviennent des moments qu’ils ont passé avec le disparu. Le romantisme transparaît dans son regard sur les relations homme-femme ; mais un romantisme plein de pudeur, jamais mièvre. Et son cinéma est lyrique, car de ses films émane un souffle grandiose, épique, romanesque.

Dans le roman de Malraux que Cimino souhaiterait adapter (La Condition humaine), mais aussi dans L’Espoir, du même auteur, l’action des individus et des groupes d’homme y est décrite comme quelque chose d’à la fois sublime et dérisoire, car si héroïque soit-elle, elle est aussi souvent vaine, impuissante à renverser le cours des choses, à briser le mécanisme de la fatalité.

Dans La Porte du Paradis, plusieurs scènes présentent une dimension similaire : la scène où le ranch de Nate Champion (Christopher Walken) est attaqué par des dizaines de mercenaires (événement historique) met en scène de façon saisissante le héros au sens le plus noble du terme, ainsi que sa lutte désespérée, vouée à l’échec. La séquence est magnifique. La bataille finale nous est montrée à travers le même regard ; cette fois, il s’agit d’une action collective. Cet aspect de l’œuvre de Cimino n’est sans doute pas sans rapport avec son admiration pour les romans d’André Malraux.

Christopher Walken dans « La Porte du Paradis »

Ce lyrisme s’exprime également de manière purement visuelle. Michael Cimino compose des plans superbes, majestueux, qui possède souvent un cachet pictural. Par exemple, les scènes de chasse dans The Deer Hunter sont d’une beauté remarquable, et plusieurs plans de La Porte du Paradis font songer à des peintures. Le travail du brillant et célèbre chef opérateur Vilmos Zsigmond, directeur photo sur ces deux films, y est bien sûr pour beaucoup dans la beauté du résultat final.

Scène de chasse dans « Voyage au bout de l’enfer » (The Deer Hunter)

L’Année du dragon est un polar à la dimension épique. Stanley White (Mickey Rourke) refait sa guerre du Vietnam dans les rues de New-York. Habité, hanté par son passé, il met dans sa mission une fièvre qui emporte tout le film, et qui est destructrice pour lui-même, pour ses ennemis et aussi pour son entourage. On ressent ainsi bel et bien dans L’Année du dragon, quoique dans une moindre mesure, le souffle des deux grands films qui le précèdent ; ainsi que la marque d’un réalisateur qui est parvenu, comme peu d’autres, à raconter des drames intimes doublés de tragédies collectives, avec une admirable maîtrise narrative et formelle.

12 commentaires

Et ben voila, on parle de cinéma et du grand cinema et non pas les bouses de Honoré!

Vous êtes un peu dur avec Honoré! C’est en tous cas un assez bon directeur d’acteurs, c’est déjà pas mal! j’ai trouvé les interprétations des comédiens dans l’ensemble vraiment bonnes.

Maintenant Michael Cimino, c’est une autre dimension, on ne peut même pas comparer…

Merci pour votre fidélité en tous cas!

De rien. Dommage que nous ne soyons pas beaucoup, car vos critiques sont assez justes . Et Terrence Malik, vous en pensez quoi?

« La balade sauvage » et « Les moissons du ciel » sont deux grands films.

Le talent de Cimino fut effectivement immense. Il est un des rares, à l’heure où sévissaient déjà les interprétations new age totalement dépolitisées, préfigurant ainsi les années Reagan , des Lucas et autres Dents de la mer, à proposer une forme cinématographique des contradictions qui structurent, dès l’origine, l’histoire américaine. Mais soyons justes: aussi grands soient-ils Heaven’s Gate et The Deer Hunter sont, des 7 longs métrages réalisés, les seuls à sauver. Quant à son oeuvre romanesque, il vaut mieux ne pas l’évoquer (notamment le calamiteux Big Jane…)

« Heaven’s Gate » et « The Deer Hunter » sont ces deux chefs d’œuvre, mais je trouve que « L’Année du Dragon », à un bien moindre niveau, reste un bon film. Le scénario, loin d’être brillant, est efficace, et comme la réalisation de Cimino est bonne et la composition de Mickey Rourke excellente, c’est un peu plus, à mes yeux, qu’un simple bon polar.

Bonjour,

J’aime beaucoup « l’année du dragon », peut être même autant que les deux autres chefs d’œuvres cités ci dessus.

Par ailleurs, j’aimerais avoir votre avis sur les autres films de Malick.

Merci et bravo pour ces articles.

Sublime, cet article, sublime!!

Merci beaucoup !

magnifique article !

j’ai vu 27 fois le voyage au bout de l’enfer, 18 fois l’année du dragon. J’suis toujours pas lassé. Avant de me coucher ,j’vais me repasser un petit morceau de l’année du dragon. Ce mec est un pure génie!!!!!!!!

Cruelle ironie : « La Porte du paradis », avec son sujet « progressiste », devait répondre aux critiques du « Voyage au bout de l’enfer » l’accusant de racisme, notamment une partie de la presse française (Michel Chion, pourtant homme de raison, faisait encore son procès trente ans plus tard, dans son stimulant essai sur Kubrick)… griefs repris à la sortie de « L’Année du dragon » – mais Stone essuya auparavant des reproches similaires de la part des « représentants de la communauté cubaine » pour « Scarface ».

La danse comme marqueur social : deux géants précèdent Cimino sur ce terrain. Dans le bal du « Guépard », Visconti parvient à ressusciter un monde en train d’agoniser, dont il participa et avec lequel il prit ses distances, en tant que « Comte rouge ». Chez Ford, la danse représente un moment d’harmonie, de séduction, dans lequel la communauté se reconnait autant qu’elle s’identifie. Autre rituel, autre lien : Wayne s’adressant à sa femme morte assis sur sa tombe, à mettre en parallèle avec le final élégiaque du « Voyage ».