Film d’Oliver Stone

Année de sortie : 1988

Pays : États-Unis

Scénario : Oliver Stone et Eric Bogosian

Photographie : Robert Richardson

Montage : David Brenner et Joe Hutshing

Musique : Stewart Copeland

Avec : Eric Bogosian, Wes Martin, Ellen Greene, Leslie Hope, Alec Baldwin, John C. McGinley, John Pankow

Barry Champlain: This country is in deep trouble people! This country is rotten to the core and somebody better do something about it! Now I want you to take your hand out of that bowl of Fritos, throw away your National Enquirer, and pick up the phone!

Par sa manière de capter les angoisses, la solitude, les névroses, les obsessions et la paranoïa d’une société – en l’occurrence la société américaine -, Talk Radio reste encore aujourd’hui une œuvre aussi pertinente sur le fond que maîtrisée dans sa forme. Eric Bogosian y livre une prestation remarquable.

Synopsis du film

Barry Champlain (Eric Bogosian) anime une émission de radio locale, à Dallas. Le principe : des auditeurs appellent, et Champlain affirme ses idées politiques libérales et antiracistes à l’antenne. Le show fonctionne si bien qu’un producteur nommé Dietz (John Pankow) lui propose une date pour une diffusion nationale. Mais Champlain doit faire quelques compromis et mettre la pédale douce, ce qu’il refuse obstinément malgré les conseils de Dan (Alec Baldwin), son producteur.

Sa personnalité et ses idées irritent, et l’animateur reçoit régulièrement des menaces de mort de la part d’un auditeur ultra-nationaliste et antisémite. Petit à petit, entre une privée chaotique et une émission qui le confronte chaque jour à une face pas très reluisante de son pays, Barry Champlain commence à perdre pied…

Critique de Talk Radio

Barry Champlain: There’s nothing more boring than people who love you.

Les origines et l’élaboration du scénario de Talk Radio

Talk Radio, c’est d’abord une pièce de théâtre à succès écrite par Eric Bogosian au milieu des années 80, basée sur une idée de Bogosian et de Tad Savinar. Quand on lui propose de l’adapter pour le cinéma, Oliver Stone est déjà un réalisateur très en vue, puisqu’il a tourné (entre autres) Platoon (1986) et Wall Street (1987), ce dernier ayant reçu un accueil mitigé à l’époque (il faudra attendre les années 90 pour que cette fable grinçante sur le monde de la finance devienne progressivement culte). Stone est alors sur le point de tourner Né un 4 juillet – un projet en gestation depuis des années -, mais il doit attendre que Tom Cruise, occupé par le tournage de Rain Man, soit disponible. Le scénariste de Scarface et co-scénariste de L’Année du dragon dispose donc de quelques mois devant lui, au cours desquels il échange fréquemment avec Eric Bogosian, les deux hommes se renvoyant tour à tour différentes versions du scénario de Talk Radio, jusqu’à ce que celui-ci atteigne sa forme définitive.

Il faut dire que la pièce initiale, si réussie soit-elle, n’offrait pas suffisamment de matière pour un long métrage. La bonne idée de Stone est d’enrichir l’histoire en puisant dans la biographie d’Alan Berg, écrite par Stephen Singular et intitulée Talked to Death: The Life and Murder of Alan Berg (1987). Alan Berg était un avocat et animateur radio qui a été tué par balles en juin 1984 par des membres de The Order, un groupe affilié au nationalisme blanc américain. L’assassinat de Berg est directement lié à ses idées libérales – et à son franc parler – mais aussi à ses origines juives, The Order étant farouchement antisémite. De son côté, Eric Bogosian s’inspire en partie de l’animateur radio Tom Leykis, également controversé.

C’est ainsi que se développe peu à peu le scénario de Talk Radio et que s’affine la caractérisation du protagoniste Barry Champlain, incarné dans le film – comme dans la pièce – par Bogosian. Un choix cohérent mais aussi risqué, puisqu’il est très peu connu du grand public et n’a tourné que dans trois longs métrages plutôt confidentiels à l’époque, dont un film de Larry Cohen avec Zoe Lund (qui écrira plus tard le scénario de Bad Lieutenant).

Le portrait d’un homme… et d’une société

Il y a plusieurs niveaux de lecture dans Talk Radio. C’est d’une part un film qui, par le biais des radios libres, nous parle d’une certaine Amérique, du moins celle à laquelle Champlain donne la parole. De l’américain moyen apathique et abruti par la télévision aux racistes, négationnistes et extrémistes en tous genres – en passant par les conservateurs et les toxicomanes -, Champlain choisit délibérément des auditeurs qui reflètent les névroses, les obsessions, les travers, les inquiétudes de la société américaine contemporaine.

Autant de réalités sociales qui restent hors champ (la majeure partie du film se déroule dans la station), mais qui résonnent au sein du studio créé sur mesure pour le tournage du film. On pense au beaucoup plus récent Pontypool, un huis clos canadien qui se déroule entièrement dans une station de radio ; bien qu’appartenant à un tout autre registre (le fantastique), le film de Bruce McDonald utilise un ressort identique, et présente d’ailleurs également une portée sociale et politique.

D’autre part, Talk Radio est le portrait d’un homme qui exprime des idées libérales et dénonce l’antisémitisme ambiant (et le racisme en général), comme le faisait Alan Berg avant de se faire assassiner par des extrémistes de droite. Un homme complexe, paradoxal : il dénonce ce qui est aussi son gagne pain (I ask for sincerity and I lie. I denounce the system as I embrace it

, finit-il par admettre) ; il prétend que rien n’est plus ennuyeux que les personnes qui vous aiment

alors qu’en réalité, il a soif de reconnaissance et d’amour. Cette incapacité à assumer ce besoin naturel contribue d’ailleurs à rendre sa vie privée particulièrement chaotique, Champlain étant incapable d’admettre qu’il aime son ex-femme (Ellen Greene) et qu’il regrette son départ.

L’arrogance et l’assurance qui se dégagent de son style d’animation masquent en réalité la colère, la fragilité et les peurs de Champlain. Dès lors, le vertigineux exercice radiophonique auquel il se livre quotidiennement le confronte peu à peu à ses contradictions, à ses angoisses et à sa solitude. Sans compter qu’il se met ouvertement en danger en débattant avec des psychopathes nationalistes et racistes ; mais encore une fois, il fait mine de ne pas prendre leurs menaces au sérieux : il s’agit de maintenir l’illusion qu’il contrôle tout, de ne pas écorner le rôle qu’il compose soigneusement.

Autour de lui, les producteurs interprétés par Alec Baldwin et John Pankow (vu trois ans plus tôt dans Police fédérale Los Angeles) se préoccupent davantage de l’audience de l’émission que de la santé mentale de son présentateur, et de ce point de vue Talk Radio montre aussi à quel point le spectacle de la détresse, de la haine ou de la bêtise constitue souvent un excellent fonds de commerce (la téléréalité en sera plus tard la parfaite illustration).

Dietz (John Pankow). Ce plan exprime le regard – intéressé et cynique – du producteur (et du monde qu’il représente) sur Barry Champlain, en arrière plan.

Une réalisation sophistiquée

L’interprétation complexe et fiévreuse d’Eric Bogosian y est pour beaucoup dans la réussite du film, mais ce n’en est pas la seule raison. Le scénario explore intelligemment les différentes facettes d’un protagoniste tour à tour irritant et attachant, et permet également aux seconds rôles d’exister – ce que favorisent largement les partitions très justes des différents comédiens qui les composent, de Baldwin à Ellen Greene en passant par John C. McGinley, Leslie Hope et Michael Wincott (auquel Stone confiera plus tard le soin d’incarner Paul A. Rothchild dans son biopic – bancal – sur les Doors).

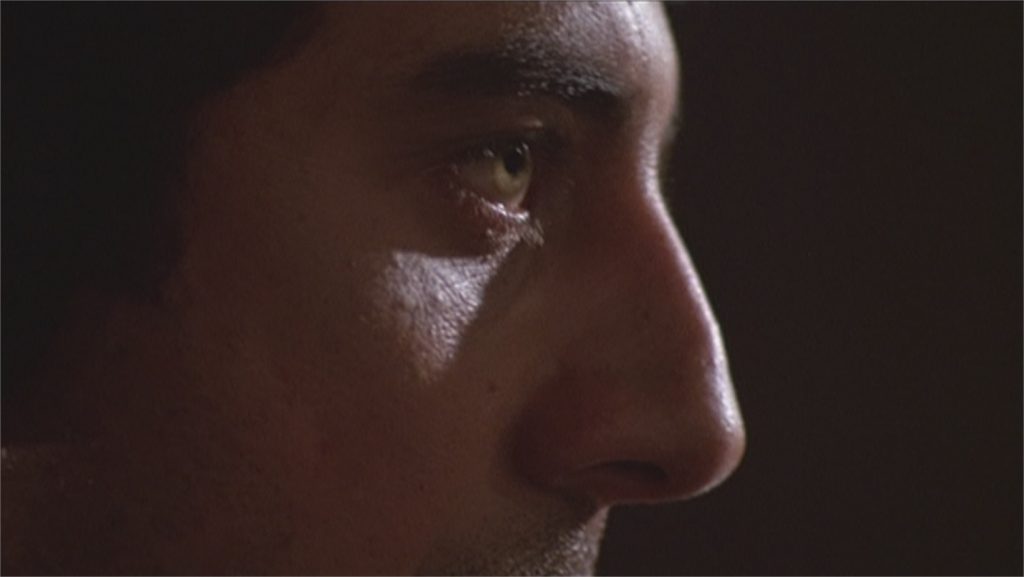

Quant à la réalisation, elle évite totalement le piège du théâtre filmé en faisant preuve d’une inventivité et d’une sophistication qui dynamisent constamment le récit, malgré l’unité de temps et de lieu. Aidé par le chef opérateur Robert Richardson, l’un de ses fidèles collaborateurs (qui travailla également avec Quentin Tarantino et Martin Scorsese), Oliver Stone exploite à merveille le décor créé pour les besoins du film en alternant les plans séquences dynamiques – qui permettent au spectateur d’être immergé à l’intérieur d’un studio dont on lui révèle les moindres détails – et les gros plans claustrophobiques et anxiogènes, conformes au sujet du film et à l’état d’esprit du personnage principal. Ce type de plan devient d’ailleurs plus fréquent vers la fin du film, pour souligner la montée progressive de la tension.

Le film comporte de nombreux gros plans qui traduisent la tension grandissante ressentie par le protagoniste.

Stone varie les angles de vue pour mieux définir la position et le rôle de chaque personnage, utilise habilement la profondeur de champ et joue avec les reflets sur les vitres transparentes disposées à l’intérieur de la station de radio, ce qui lui permet de composer des images riches et complexes. Le réalisateur citera l’influence d’Orson Welles, célèbre pour sa brillante utilisation de l’espace et sa manière de créer du mouvement, y compris dans une pièce close.

En arrière plan, Dan (Alec Balwin) et Dietz (John Pankow) se reflètent dans la vitre pendant que Champlain (Eric Bogosian) anime son émission. L’idée est de souligner l’omniprésence des deux producteurs – et aussi la solitude de l’animateur.

Telephone and Rubber Band : un morceau de circonstance

En parlant de mouvement, celui qui accompagne Eric Bogosian dans sa tirade finale est mémorable. La séquence cristallise aussi bien la détresse de Champlain que les malaises sociaux qui en sont partiellement responsables.

Quelques instants plus tard, le générique final de Talk Radio défile au son de Telephone and Rubber Band, paru sur l’album Penguin Cafe Orchestra (1981) du groupe éponyme. Ce morceau utilise comme motif récurrent la sonnerie d’un téléphone que nul ne semble jamais décrocher ; un choix de musique pertinent, et pour cause : dans Talk Radio, la communication est des plus défaillantes. Pas grand monde ne s’écoute et ne se comprend vraiment. L’appel au secours de Barry Champlain est d’ailleurs perçu par ses producteurs comme une simple performance radiophonique, et rien de plus. Le déroulement du film montrera qu’il en était bien autrement…

Bien que n'ayant pas rencontré son public à l'époque, Talk Radio sera récompensé par le prestigieux Ours de Berlin. Une récompense fort juste au vu de son écriture inspirée, de la performance des comédiens et de ses évidentes qualités esthétiques. C'est aussi un film témoin, qui reflète des malaises et des dangers toujours présents dans la société américaine - comme dans bien d'autres, hélas.

Aucun commentaire