Film d’Abel Ferrara

Année de sortie : 1992

Pays : États-Unis

Scénario : Zoë Lund, Abel Ferrara

Photographie : Ken Kelsch

Montage : Anthony Redman

Avec : Harvey Keitel, Zoë Lund, Frankie Thorn.

Zoë: No one will ever understand why, why you did it. They’ll just forget about you tomorrow, but you gotta do it.

Avec Bad Lieutenant, Abel Ferrara signe l’un des plus beaux films sur le thème de la rédemption (dixit Martin Scorsese) et son meilleur long métrage. Harvey Keitel y livre une composition mémorable.

Synopsis de Bad Lieutenant

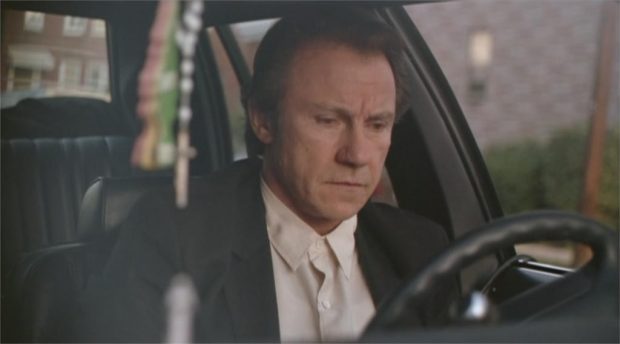

New-York, années 90. Le Bad lieutenant (Harvey Keitel) est un policier intoxiqué au crack, à la cocaïne, à l’héroïne et à l’alcool, plus ou moins corrompu, piètre père de famille et pervers sexuel à ses heures. Mauvais parieur au baseball, il accumule les dettes de jeu envers des créanciers pas particulièrement conciliants.

Un jour, une religieuse est violée par de jeunes délinquants. Peu à peu, sans savoir clairement pourquoi, le bad lieutenant va montrer quelque intérêt pour cette sordide affaire et tenter de faire parler la jeune femme, qui refuse obstinément de dénoncer ses tortionnaires.

Critique du film

The lieutenant: Show me how you suck a guy’s cock.

Le scénario et la mise en scène au service d’un réalisme brut

Le scénario de Bad Lieutenant est le fruit d’une collaboration entre Abel Ferrara et Zoë Lund, qui avait interprété le rôle principal du film L’Ange de la vengeance, l’un des premiers longs métrages de Ferrara, et qui a d’ailleurs également un petit rôle dans Bad Lieutenant. Cette mannequin, actrice, musicienne et donc scénariste est malheureusement morte à Paris, en 1999, d’un arrêt cardiaque lié à de la prise de cocaïne. Probablement a-t-elle mis dans le scénario du film une part de sa propre expérience ; dans tous les cas, elle aura fortement contribué à l’écriture de l’un des films cultes de la décennie 90.

La réussite de Bad Lieutenant tient à plusieurs facteurs essentiels : un scénario intelligemment construit (nous y reviendrons), l’interprétation habitée d’Harvey Keitel ainsi qu’une réalisation et une photographie (signée Ken Kelsh, directeur photo qui travailla sur pratiquement tous les films de Ferrara) qui renforcent la dimension brute, spontanée des différentes séquences. Bad Lieutenant a d’ailleurs été tourné rapidement (18 jours), et le plus souvent Ferrara posait ses caméras dans les rues sans que quiconque en fût informé ; c’est notamment ainsi que fut tournée la scène finale, où la réaction de la foule est parfaitement authentique.

Ce parti pris de mise en scène convient bien entendu à un film qui suit les pas d’un homme abîmé, errant sans but dans un New York grisâtre qui sent la misère, la pauvreté, le bitume et le crack (on est loin du Manhattan de Woody Allen). Mais c’est aussi un choix esthétique récurrent chez Ferrara que de privilégier un sentiment de « vérité » et de spontanéité (par rapport à des images léchées et sophistiquées). Une démarche qui n’est pas sans rappeler le style de John Cassavetes, auquel Ferrara rendra un hommage explicite avec Go Go Tales (2007).

La gestion du temps est également un élément clé dans Bad Lieutenant. Les scènes, et notamment les plus glauques, sont souvent longues, peu ou pas découpées. Cette démarche favorise une impression de claustrophobie urbaine ainsi qu’un sentiment d’ennui, de vide et de désespoir (il n’y a pas d’issue, et la caméra n’en cherche aucune) en totale cohérence avec le sujet du film.

La caméra de Ferrara capture avec une saisissante authenticité cette longue et pénible errance imaginée par Zoë Lund et incarnée par Keitel, errance qui a toutefois un terme insoupçonné : une forme de rédemption, au sens christique du terme (les cris déchirants poussés par le protagoniste soulignent cet aspect). Ce dénouement valut d’ailleurs à Bad lieutenant d’être qualifié, par Martin Scorsese, de l’un des plus grands films qu’on ait jamais fait sur la rédemption

.

À noter également l’intelligence de la construction du film qui, comme le souligne très justement la brillante professeure de cinéma Nicole Brenez dans les bonus de l’édition Wild Side du DVD, comporte un effet miroir tout à fait habile entre deux séquences (l’une au tout début du film, où le protagoniste conduit ses enfants à l’école ; l’autre vers la fin, où il se trouve avec deux hommes qui sont ses enfants selon une symbolique chrétienne).

Deux plans significatifs

Il y a deux plans fixes vers la fin de Bad lieutenant qui sont particulièrement saisissants, en ce sens qu’ils sont à la fois simples et significatifs.

Le plan où la caméra immobile « regarde » le lieutenant s’éloigner en hurlant de douleur, juste après son geste de pardon, est superbe. Ainsi, si auparavant la caméra le suivait toujours dans ses déplacements laborieux et sans buts, ici elle se fige et l’homme s’éloigne de l’objectif. Ce plan figure donc à la fois sa libération et sa solitude, tandis que les premières notes au piano de la chanson Pledging My Love souligne la dimension pathétique de la séquence.

Quant au plan qui quelques instants plus tard clôt le film, avec ce parti pris intelligent de rester à distance du personnage (si bien qu’il est à peine visible, réduit à un simple élément du décor, à un parfait anonyme), il illustre brillamment la phrase prononcée plus tôt par Zoë Lund : No one will ever understand why, why you did it. They’ll just forget about you tomorrow […]

(Personne ne comprendra jamais pourquoi tu as fait ça. Ils t’oublieront demain

).

Pledging my Love

Voici la chanson Pledging my Love, que l’on entend à deux reprises dans Bad Lieutenant. Elle a été écrite et composée par Ferdinand Washington et Don Robey, le fondateur de Peacok Records.

C’est Johnny Ace, célèbre interprète de rythm and blues américain des années 1950, qui l’interprète, et sa version (l’originale) reste la plus célèbre à ce jour. La carrière du chanteur fut très courte : il avait apparemment coutume de jouer avec un revolver et il finit par se tirer une balle dans la tête devant témoins, après avoir dit (selon l’article Wikipedia sur Johnny Ace) : It’s okay! Gun’s not loaded…see?

. D’ailleurs, Pledging my Love commença à passer sur les ondes peu après cet accident tragique (contrairement à certaines rumeurs, Ace ne jouait pas à la roulette russe : il s’agit bien d’un accident). Le jeune artiste n’eut donc jamais l’occasion d’entendre sa version à la radio. Cela m’évoque un peu l’histoire de Jane Brown Thompson, qui serait morte la veille du premier passage à la radio de la splendide chanson I Get Along Without You Very Well, que Hoagy Carmichael composa sur la base d’un poème de sa plume.

Pledging my Love fut par la suite interprétée par d’autres chanteurs, notamment par Elvis Presley, mais à mon sens, l’interprétation de Ace est restée inégalée, au même titre, d’ailleurs, que l’arrangement très mélancolique propre au premier enregistrement.

On notera que Pledging my Love a été utilisée presque vingt ans avant la sortie de Bad Lieutenant par Martin Scorsese dans son film Mean Streets (1973), qui met également en scène Harvey Keitel.

Bad Lieutenant est probablement le meilleur film d'un réalisateur qui a parfois tendance à s'empêtrer dans sa propre caricature. Ici tout sonne juste, rien n'est de trop, et Harvey Keitel livre l'une de ses performances les plus sincères et les plus poignantes. Et comme le dit Martin Scorsese en personne, rarement le thème de la rédemption aura été aussi bien traité au cinéma.

4 commentaires

Un film poignant, où le personnage d’Harvey Keitel nous entraîne, de la corruption la plus sordide, vers une la descente en enfer dans l’ expiation, et la quête désespérée d’une rédemption…

[…] je ne peux m’empêcher de comparer ce film à BAD LIEUTENANT d’Abel FERRARA avec le petit (petit que de taille) Harvey KEITEL qui, là, était un vrai de […]

Un grand Ferrara que l’on peut rapprocher de « La Strada » pour l’itinéraire spirituel de son héros.

Un des films les plus abouti de Abel Ferrarra. Hervey Keitel est dans ce film Christique. Il pardonne et meurt. Remission et pardon. Un film éminemment Chrétien