Film de Martin Scorsese

Année de sortie : 1991

Pays : États-Unis

Titre original : Cape Fear

Remake du film Les Nerfs à vif (Cape Fear) sorti en 1962, réalisé par J. Lee Thompson

Scénario : Wesley Strick

Photographie : Freddie Francis

Montage : Thelma Schoonmaker

Musique : Bernard Herrmann (thème original), Elmer Bernstein (arrangements et direction)

Avec : Nick Nolte, Jessica Lange, Robert de Niro, Juliette Lewis, Joe Don Baker, Robert Mitchum, Gregory Peck, Martin Balsam

Max Cady: You ready to be born again, Miss Bowden?

Claude Kersek: You’re scared. But that’s OK. I want you to savor that fear. The south was born in fear. Fear of the Indian, fear of the slave, fear of the damn Union. The south has a fine tradition of savoring fear.

Les Nerfs à vif version Scorsese s’éloigne de son modèle en empruntant à l’univers du conte, en multipliant les références bibliques et en faisant de Max Cady un monstre du sud

situé quelque part entre le personnage interprété par Mitchum dans l’œuvre originale et le pasteur de La Nuit du chasseur – une bonne dose d’outrance en plus.

Synopsis de Les Nerfs à vif

Max Cady (Robert de Niro) sort de prison après avoir purgé une peine de 14 ans pour agression sur mineure. Il se rend aussitôt en Caroline du Nord, dans une ville calme où son ancien avocat Sam Bowden (Nick Nolte) est installé avec son épouse Leigh (Jessica Lange) et sa fille Danielle (Juliette Lewis).

Cady entre rapidement en contact avec Sam, qui commence à s’en inquiéter. En effet, à l’époque du procès, Bowden avait « enterré » un rapport qui aurait pu jouer en la faveur de son client.

S’il ignore comment Cady, illettré au moment des faits, a pu avoir connaissance de ce rapport, Bowden le soupçonne peu à peu de vouloir se venger. Il prend conseil auprès du lieutenant Elgart (Robert Mitchum) mais, faute de preuves tangibles, celui-ci ne parvient pas à inquiéter Cady. Sam décide donc de faire appel à Claude Kersek (Joe Don Baker), un détective privé.

Peu à peu, la famille Bowden sombre dans la peur et la paranoïa, tandis que de vieilles tensions personnelles resurgissent…

Critique et analyse du film

Première incursion de Martin Scorsese dans le thriller, Les Nerfs à vif occupe une place un peu à part dans sa filmographie, même si à bien des égards on y retrouve des thématiques chères au metteur en scène de Mean Streets et Taxi Driver.

Ce remake du film éponyme de 1962 avec à l’époque Robert Mitchum (The Friends of Eddie Coyle) et Gregory Peck dans les rôles titres (que l’on retrouve tous deux au casting des Nerfs à vif version Scorsese) devait initialement être réalisé par Steven Spielberg ; lequel, mal à l’aise avec la violence du script, renonça à le tourner, même s’il demeure l’un des producteurs du film (la mention Amblin Movies est présente au générique).

C’est en grande partie Robert de Niro, déjà imprégné par le rôle de Max Cady, qui convainquit Martin Scorsese de prendre le relai. Les deux hommes avaient déjà tourné ensemble pas moins de six films : Mean Streets, Taxi Driver, New York New York, Raging Bull, La Valse des pantins et Les Affranchis. Par ailleurs, Scorsese se vit accorder la possibilité de retravailler le scénario initial, en collaboration étroite avec son auteur Wesley Strick. Au final, Les Nerfs à vif version 90 n’est pas seulement plus violent et extrême que l’original, il est aussi plus riche et ambigu.

Wesley Strick, le scénariste, a comparé le personnage de Max Cady à un « monstre du sud » (sud des États-Unis, s’entend). Une formule qui fait songer à une réplique du film prononcée par le détective Kersek (Joe Don Baker, vu notamment dans Tuez Charley Varrick) : The south was born in fear. Fear of the Indian, fear of the slave, fear of the damn Union. The south has a fine tradition of savoring fear

.

Ce dialogue n’a rien de fortuit : il souligne les liens entre l’histoire des Nerfs à vif et plusieurs aspects de la culture, de l’histoire et du folklore américains. La religion, notamment, est omniprésente dans le film : Cady, avec ses multiples références bibliques, évoque une sorte de prédicateur fou, dégénéré. Sa force quasiment surnaturelle mais aussi sa détermination – voir ce plan où, sortant de prison, il fonce littéralement vers la caméra – le font parfois davantage ressembler à un épouvantail incarnant de vieux démons américains qu’à un être humain. Le personnage est un peu un mélange entre le Max Cady du film de 62, le pasteur de La Nuit du Chasseur (tous deux joués par Robert Mitchum, d’ailleurs) et la vision forcément subjective et effrayante que le new-yorkais d’origine Wesley Strick porte sur un certain folklore du sud, comme il l’a lui-même expliqué dans une interview. Par ailleurs, lorsque Cady lance à Leigh Bowden (Jessica Lange) You ready to be born again, Miss Bowden?

, la formule fait (ironiquement) référence au concept protestant de « renaissance spirituelle ».

Max Cady (Robert de Niro) : « Grandaddy used to handle snakes in church, Granny drank strychnine. I guess you could say I had a leg up, genetically speaking. »

Martin Scorsese, qui aborde souvent la religion dans ses films, a particulièrement mis en évidence cet aspect du script à travers sa réalisation (très stylisée, comme souvent). Ciels orageux, coups de tonnerre, rivière déchaînée : les symboles bibliques ne manquent pas dans Les Nerfs à vif.

La séquence finale a une très forte connotation religieuse : la tempête qui secoue la rivière, c’est l’eau diluviale, purificatrice (avec laquelle Sam Bowden lave le sang sur ses mains), telle qu’elle est parfois représentée dans la Bible. Elle voit renaître la famille Bowden et sombrer le maléfique Max Cady, marquant ainsi la fin d’un cycle et le commencement d’un nouveau.

Même l’avocat de Cady (Gregory Peck) et le juge incarné par Martin Balsam ont un discours religieux volontairement grandiloquent et stéréotypé.

L’intelligence du scénario est d’avoir évité un schéma manichéen simpliste : le film montre très bien que la pression exercée par Cady non seulement révèle (exploite, même) les tensions inhérentes à la famille Bowden, mais renvoie celle-ci à ses propres fautes et désirs refoulés. C’est d’ailleurs précisément ce qui contribue à la faire évoluer puis « renaître ».

La maison des Bowden. On remarquera la teinte assez surréaliste du ciel, en accord avec les nombreuses références religieuses du film.

La culpabilité n’est effectivement pas que d’un seul côté de la barrière : à l’inverse de Gregory Peck dans le film original, Nick Nolte (Affliction) est coupable en ce sens qu’il a manqué à son devoir d’avocat (même si on comprend ses motivations), trahissant ainsi un code juridique par ailleurs directement associé à Dieu dans un pays où l’on jure sur la Bible avant de témoigner. Sam est aussi un mari infidèle, et les méthodes qu’il se voit contraint d’utiliser pour se protéger de son ennemi sont illégales.

La culpabilité est présente également chez le personnage de l’épouse (Jessica Lange), comme le souligne la séquence significative où elle se lève pour se maquiller la nuit puis essuie son rouge à lèvres après avoir vu Cady assis sur le mur de la propriété : pourquoi ce geste (que Scorsese filme en gros plan pour souligner son importance) si Leigh ne se sentait pas coupable de certains désirs insatisfaits ?

Cette volonté de nuancer les repères moraux se retrouve dans la séquence (très réussie) de la rencontre entre la jeune Danielle (interprétée par une Juliette Lewis débutante) et le « grand méchant loup » Cady, qui se fait passer pour son professeur d’arts dramatiques : celui-ci comprend l’adolescente (totalement séduite) mieux que son père Sam (qui d’ailleurs, dans l’une des scènes suivantes, la brutalisera pour la faire parler). Quelques années plus tard, dans Volte Face, John Woo mettra en scène une situation assez similaire : lorsque Castor Troy (Nicolas Cage) prend à Sean Archer (John Travolta) son rôle de mari et de père, il se montre d’abord plus séduisant envers l’épouse et compréhensif envers la fille.

Même s’il verse volontiers dans l’outrance et le grand-guignol, Les Nerfs à vif est donc moins simpliste qu’il peut sembler de prime abord, l’opposition entre la famille « nucléaire » américaine et la « bête » Max Cady révélant des enjeux et thématiques absentes dans le film original. Au final, c’est une sorte de conte qui nous est raconté ici par Scorsese, avec son lot de folklore et sa dimension morale.

Anecdotes

Le générique de Saul Bass

Le générique du film est de Saul Bass (et de sa femme Elaine), un grand maître du genre, qui signa entre autres les génériques de La Mort aux trousses, Psychose, Autopsie d’un meurtre, L’Opération diabolique, Shining, etc. Scorsese fit appel à lui pour Les Affranchis, Les Nerfs à vif, Le Temps de l’innocence et Casino, qui sera son ultime création. Une analyse du générique de Les Nerfs à vif est disponible sur le site Art of the Title (en anglais).

À propos du casting

C’est Robert de Niro qui fit passer les auditions pour le rôle de Danielle Bowden. Juliette Lewis aurait été la première comédienne auditionnée. L’actrice, qui trouva ici son premier rôle marquant au cinéma, confirmera dans la foulée son talent devant la caméra de Woody Allen (Maris et femmes, 1992) et de Dominic Sena (Kalifornia, 1993).

Le rôle le plus mémorable de Joe Don Baker (qui interprète le détective privé dans Les Nerfs à vif) au cinéma fut celui du redoutable tueur à gages Molly dans l’excellent Tuez Charley Varrick, de Don Siegel.

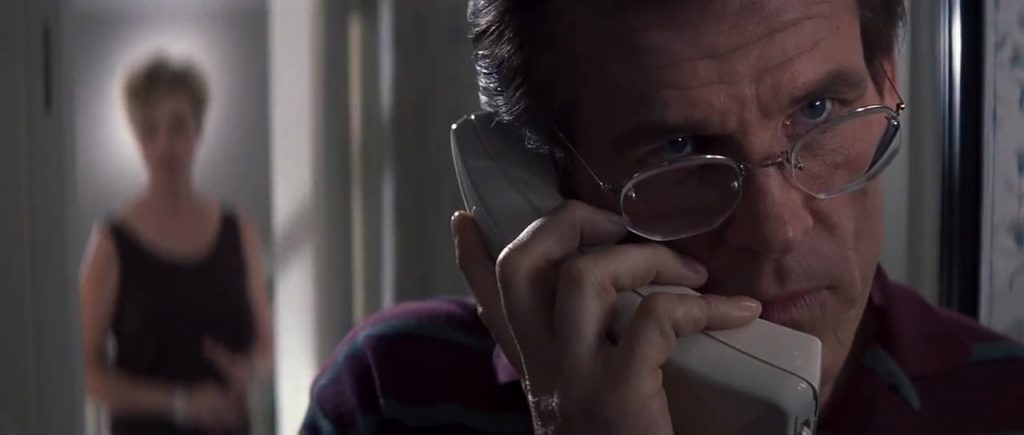

Nick Nolte et Jessica Lange ont improvisé plusieurs répliques dans le film, notamment dans la scène de dispute qui intervient lorsque Leigh surprend son mari au téléphone avec sa collègue Lori Davis (Illeana Douglas).

Comme à son habitude, Robert de Niro (Voyage au bout de l’enfer, Angel Heart) a fait de nombreuses recherches pour préparer son rôle, rencontrant notamment des prisonniers et des psychanalystes. Il s’est également livré à une préparation physique intense. C’est lui qui eut l’idée des tatouages recouvrant le corps de Cady.

Freddie Francis, brillant chef opérateur

Freddie Francis, qui a signé la photographie du film, est un grand chef opérateur, connu notamment pour son travail sur Les Innocents, un classique du cinéma fantastique, mais aussi Elephant Man et Dune, de David Lynch.

Les Nerfs à vif version Scorsese est empreint d'un folklore passionnant et de références religieuses qui lui donne une épaisseur indéniable. Sa démesure volontaire trouve un écho parfait dans la composition habitée d'un Robert de Niro plus monstre que homme, conformément au parti pris intéressant du scénariste Wesley Strick.

Aucun commentaire