Les journaux, la presse et les sites spécialisés auront largement évoqué et commenté la mort du réalisateur et scénariste George A. Romero, survenue le 16 juillet 2017. Et c’est normal : il est l’une des références majeures de l’horreur moderne au cinéma, et le père du zombie tel qu’il est représenté aujourd’hui dans une majorité de fictions. Plutôt que de revenir sur l’ensemble de sa carrière, penchons-nous sur l’histoire du mort-vivant, et voyons en quoi le zombie version Romero différait de ses modèles.

1968 : une date clé pour le cinéma de genre

C’est dès son premier film, La Nuit des morts-vivants (1968), que George A. Romero créa, avec John Russo, l’archétype du zombie moderne au cinéma. Celui que l’on retrouve, par exemple, dans la bande dessinée The Walking Dead, récemment adaptée en série TV et en jeux vidéo, mais aussi dans une multitudes de films d’horreur.

Évidemment, cela ne signifie pas que les morts-vivants ne hantaient pas déjà les imaginations des auteurs et de leurs lecteurs. Romero n’a pas inventé le zombie, c’est sa manière de le représenter, et de lui donner une portée bien particulière (nous y reviendrons), qui était relativement nouvelle, et qui a été tant reprise depuis.

Procédons à quelques rappels historiques et culturels qui permettront de mieux comprendre à la fois ce qui a inspiré Romero, et en quoi il s’est différencié de ses propres références.

Définition et origines du zombie

Parmi les autres types de manifestations de vie après la mort (de morts-vivants, en somme), le zombie se distingue entre autres par sa réalité physique : il n’est pas un fantôme, un esprit rôdant dans l’air mais un corps animé, en dépit de la mort clinique de son propriétaire. Le zombie moderne est d’ailleurs, en un sens, l’opposé du fantôme : il est un corps sans esprit tandis que le fantôme est un esprit sans corps.

Le zombie n’est pas davantage un vampire – un mort-vivant doué de parole, d’intelligence, voire de séduction, et qui ne souffre d’aucune détérioration physique – ou un revenant, terme qui désigne un mort-vivant possédant une volonté, une identité, une mémoire, voire un but (souvent, celui de hanter les vivants). Il suffit de voir la série française – basée sur le film éponyme de Robin Campillo – intitulée Les Revenants pour constater ces différents points. À l’inverse, les facultés mentales et physiques du zombie sont souvent des plus réduites, et il est fréquemment représenté dans un état de décomposition plus ou moins avancé ; il n’a par ailleurs aucun but particulier…

Sans entrer dans des détails qui nécessiteraient une expertise dont l’auteur de ces lignes est dépourvu, le mythe du zombie est principalement issu du folklore haïtien. Dans ce contexte, le zombie est un mort réanimé (au cours d’une cérémonie) par un nécromancien, un sorcier, un bokor (sorcier vaudou). Ce dernier contrôle le mort qui est en quelques sortes son esclave ; sur ce point, le fait que ces croyances aient été importées à Haïti par des esclaves africains n’a évidemment rien d’anodin.

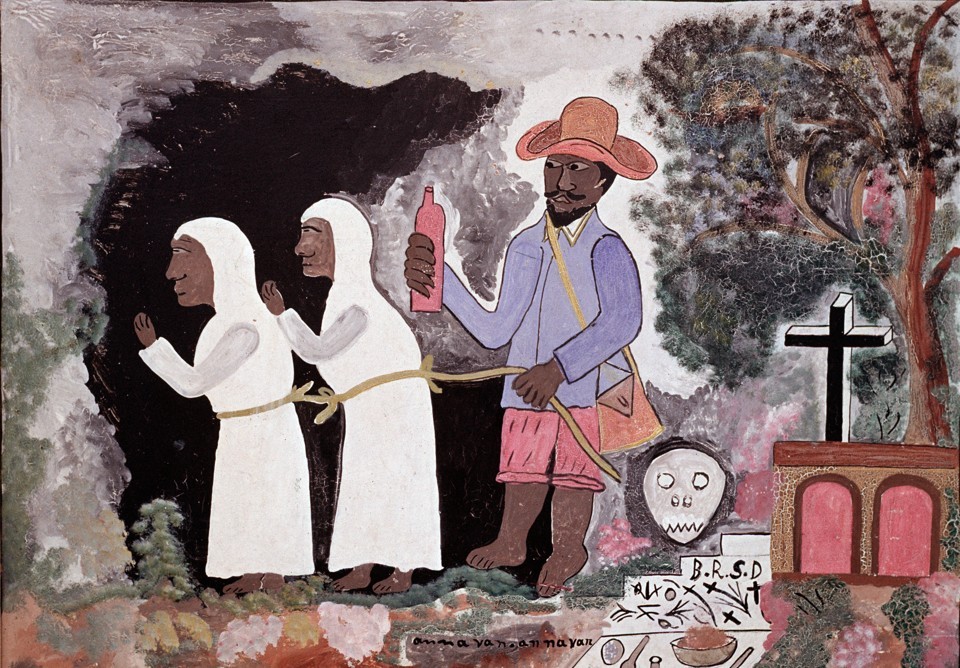

« The Zombies », peinture de Hector Hyppolite (1894-1948), exposée au Musée de l’Art Haïtien, à Port-au-Prince. Source : www.theatlantic.com

À noter que le film L’Emprise des ténèbres (1988), de Wes Craven, s’inspire directement de ce folklore et pour cause, il est basé sur un ouvrage (The Serpent and the Rainbow) de l’anthropologue canadien Wade Davis, spécialiste de la question.

Exemples de zombies en littérature, bande dessinée et au cinéma (avant 1968)

En littérature

Frankenstein, célèbre roman de la britannique Mary Shelley publié (en 1818) alors qu’elle n’avait qu’une vingtaine d’années, met en scène un zombie (le terme n’est évidemment pas présent dans le roman) un peu particulier, en ce sens qu’il n’a rien de mystique : il est le résultat d’une expérience scientifique conduite par un homme (le docteur Victor Frankenstein). Ce roman majeur, qui est l’un des premiers exemples de science-fiction dans la littérature, pose donc des questions qui seront soulevées par bien des œuvres ultérieures : qu’advient-il lorsque l’homme se prend, en quelques sortes, pour dieu ; quels sont les risques liés au progrès scientifique, et quel est le juste équilibre entre science et morale ; dans quelle mesure la « créature » issue de ce type d’expérience développe-t-elle sa propre conscience, et quelles seraient les conséquences d’un tel phénomène (une question que l’on retrouvera chez les fameux robots d’Isaac Asimov, mais qui est aussi présente à travers la figure du Golem).

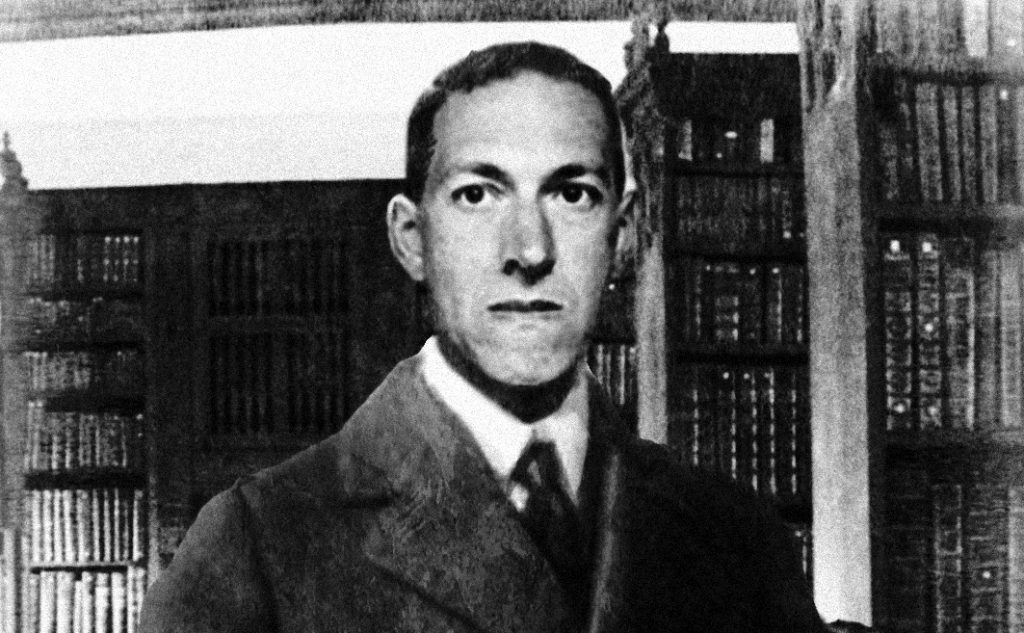

Au vingtième siècle, l’écrivain H.P. Lovecraft, icône de la littérature fantastique, écrit plusieurs nouvelles qui utilise et détourne le mythe du zombie, dont Herbert West–Reanimator, publié en 1922. Comme dans le roman de Shelley, le mort-vivant naît d’une expérience scientifique. La filiation avec Shelley est d’autant plus évidente que cette dernière est citée par Lovecraft lui-même dans Épouvante et surnaturel en littérature, un ouvrage passionnant dans lequel l’auteur de L’Appel de Cthulhu et Celui qui murmurait dans les ténèbres liste et commente les écrivains ayant selon lui contribué au développement de la littérature horrifique et fantastique (le gallois Arthur Machen et l’américain Edgar Allan Poe occupent des places de choix). Toutefois le zombie version Lovecraft se comporte de manière nettement plus agressive que la créature issue des expériences de Frankenstein ; il préfigure d’ailleurs, en cela, le zombie moderne. En 1985, Stuart Gordon (Aux portes de l’au-delà) portera à l’écran la nouvelle Herbert West–Reanimator sous le titre Re-Animator ; le résultat est un petit classique, volontiers potache, du cinéma d’horreur des années 80.

Mais c’est dans les années 40-50 que les influences les plus directes de Romero et de John Russo (co-scénariste de La Nuit des morts vivants) virent le jour. La référence n°1, c’est le roman de science-fiction Je suis une légende (I Am Legend, publié en 1954). Dans ce livre de Richard Matheson, autre figure majeure de la littérature fantastique du 20ème siècle (Duel, le premier long métrage de Steven Spielberg, est basé sur une nouvelle de Matheson), le héros Robert Neville est visiblement le seul rescapé d’une épidémie mondiale (un contexte qui sera énormément repris par la suite, en littérature comme au cinéma). Il vit constamment sous la menace des infectés, qui sont en quelques sortes des hybrides de vampires et de zombies. George Romero et John Russo avaient clairement ce roman en tête au moment de réfléchir au film qui allait devenir La Nuit des morts-vivants.

Richard Matheson et son roman « Je suis une légende » constitue l’une des sources d’inspiration majeures de « La Nuit des morts-vivants »

En bande dessinée

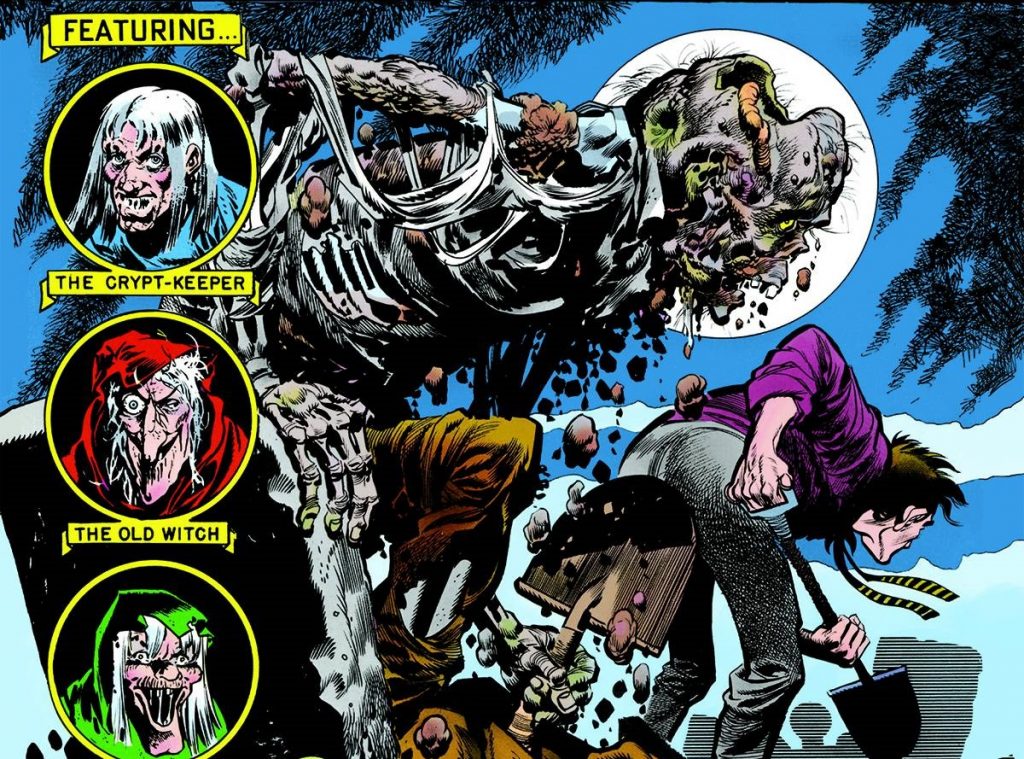

Au rayon bande dessinée, les légendaires Tales from the Crypt (Contes de la crypte), une série d’horreur anthologique publié par EC Comics dans les années 1940-1950, ont joué un rôle important dans la popularisation de l’image du zombie : plusieurs épisodes mettent en scène un mort-vivant vengeur qui revient hanter ses proches, le plus souvent pour prendre sa revanche.

Romero a très probablement lu et aimé cette anthologie devenue culte quand il était jeune ; si l’influence est très probable, on notera plusieurs différences : les morts-vivants dans Les Contes de la crypte ont une conscience, une mémoire, et ils ciblent leur attaques (ils se rapprochent donc davantage du revenant que du zombie). Ce ne sera clairement pas le cas des zombies version Romero. Le ton humoristique de la bande dessinée et son absence – la plupart du temps – de discours politique (on est clairement dans de l’horreur fun) constituent d’autres différences importantes.

« Les Contes de la crypte », volume 4. Cette anthologie a plusieurs fois mis en scène des morts revenant à la vie.

Au cinéma

Le premier film mettant en scène un zombie est White Zombie (1932). L’action de ce film américain de Victor et Edward Halperin se déroule à …Haïti. Les auteurs se sont donc tournés, et c’est assez logique, vers les origines culturelles et historiques du mythe, déjà évoquées dans cet article. Un peu plus de dix ans plus tard, Jacques Tourneur (figure majeure du cinéma fantastique, auteur du culte La Féline) explore les mêmes territoires avec I Walked with a Zombie (1943), qui se déroule dans une île caribéenne, près d’Haïti.

« I Walked With A Zombie », de Jacques Tourneur. Le film puise clairement dans les origines haïtiennes du mythe du zombie.

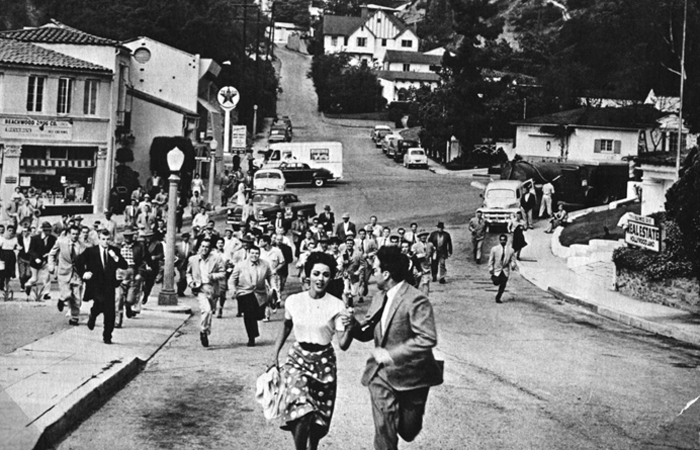

Bien qu’il ne mette en scène aucun zombie, L’Invasion des profanateurs de sépulture (1956) de Don Siegel, grand classique de la science-fiction qui donnera lieu à deux remakes, n’est pas sans lien avec l’œuvre de Romero. L’histoire est la suivante : dans une petite bourgade américaine typique, des extraterrestres tuent des êtres humains pendant leur sommeil, puis prennent leur apparence. L’individu est physiquement identique à la victime, mais dépourvu de sentiments, d’émotions, de réflexion personnelle.

Il y a trois points communs majeurs avec le cinéma de Romero : d’abord, par abus de langage et en référence à leur comportement éteint, on serait tenté de qualifier les « méchants » de zombies ; ensuite, l’histoire présente une dimension apocalyptique (les extraterrestres sont de plus en plus nombreux et menacent de dominer le monde) ; enfin, le film de Siegel produit, comme ceux de Romero, une résonance politique. L’Invasion des profanateurs de sépulture est en effet une illustration du danger que représente le conformisme dans la société. Selon les interprétations, il faisait référence au communisme ou, bien au contraire, au maccarthysme…

« L’Invasion des profanateurs de sépulture » (1956), de Don Siegel : des filiations masquées, mais bien réelles avec le cinéma de Romero

Le zombie version Romero

Dans La Nuit des morts-vivants, les zombies imaginés par George A. Romero et John Russo ont plusieurs particularités, qui par certains points les rapprochent mais aussi les différencient de leurs modèles : ce sont des morts revenus à la vie sans raison connue – bien qu’un scientifique, dans le film, évoque une radiation d’origine extra-terrestre (autre lien avec L’Invasion des profanateurs de sépulture) – ; ils sont très nombreux et présentent donc une menace globale, comme dans Je suis une légende ; ils sont dépourvus de conscience et ne feront, par exemple, aucune différence entre un membre de leur famille et un inconnu ; enfin ce sont des cannibales, qui se nourrissent de chair humaine, et dont la morsure provoque la contamination de leurs victimes.

Les zombies de Romero n’ont plus qu’un lointain rapport avec le folklore haïtien dont se nourrissaient White Zombie et I Walked with a Zombie. Il n’y a ici rien de mystique, nulle réflexion sur l’au-delà ; au contraire, les morts-vivants incarnent une menace résolument terrestre et actuelle : dans La Nuit des morts-vivants et dans les autres zombie movies de Romero, l’invasion des zombies fait largement écho à des préoccupations sociales et politiques contemporaines.

Dans Zombies (1978) par exemple, les morts-vivants reviennent instinctivement dans un lieu qu’ils fréquentaient beaucoup de leur vivant : un centre commercial. Un choix qui suggère une critique du consumérisme, tandis que le final de La Nuit des morts-vivants fait écho, assez directement, au racisme dont étaient et sont toujours victimes les afro-américains aux USA (sur Twitter, le cinéaste Eli Roth évoqua d’ailleurs une ligne directe entre le premier film de Romero et le récent Get Out). Plus généralement, c’est l’expression d’une menace humaine, globale et contemporaine que mettait en scène l’auteur de Season of the Witch.

C’est l’ensemble de ces caractéristiques – mais plus particulièrement la dimension politique et sociale – qui font le caractère profondément moderne de l’horreur selon Romero, et qui expliquent en partie son influence au sein du cinéma de genre contemporain. Ce dernier a proposé depuis un très grand nombre de variations, plus ou moins heureuses (et parfois lassantes), autour de la matrice que livra, sur grand écran, La Nuit des morts-vivants, il y a déjà près de 50 ans. Mais là, il faudrait plus d’un seul article pour lister et commenter tous les films en question…

Aucun commentaire