Film de David Fincher

Année de sortie : 2007

Pays : États-Unis

Scénario : James Vanderbilt, d’après les livres de Robert Graysmith

Montage : Angus Wall

Photographie : Harris Savides

Avec : Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., Anthony Edwards, Brian Cox, John Carroll Lynch, Chloë Sevigny, Elias Koteas, Dermot Mulroney, Donal Logue

Robert Graysmith: I… I Need to know who he is. I… I need to stand there, I need to look him in the eye and I need to know that it’s him.

Avec Zodiac, David Fincher réalise un film visuellement exceptionnel et particulièrement rigoureux dans sa reconstitution des faits et d’une époque.

Synopsis de Zodiac

Le 4 juillet 1969, entre les villes de Benicia et Vallejo (Californie). Un homme tire sur deux adolescents avant de signaler lui-même un double meurtre à la police.

Le San Francisco Chronicle et deux autres quotidiens reçoivent par la suite une lettre revendiquant le meurtre, ainsi que plusieurs autres dans la région. Un message codé accompagne les lettres, dont le tueur exige la publication. Quelques jours plus tard une autre lettre est envoyée, révélant le surnom que se donne lui-même l’auteur : « Zodiac ».

C’est le début d’une longue investigation, ponctuée de nouveaux assassinats. Trois hommes, chacun à leur niveau, vont tout faire pour identifier le meurtrier : le reporter Paul Avery et l’illustrateur Robert Graysmith, tous deux employés au San Francisco Chronicle, ainsi que l’inspecteur David Toschi.

Critique du film

La genèse de Zodiac

Réaliser un film basé sur des faits authentiques avec la volonté de proposer la reconstitution la plus réaliste et minutieuse possible est une entreprise complexe, dont l’une des principales difficultés est de récréer des lieux, une époque, une atmosphère, un contexte historique. Sur ce point, Zodiac est probablement l’un des films les plus impressionnants qui aient été faits.

Fasciné depuis son adolescence par le livre de Robert Graysmith, James Vanderbilt – qui a commencé sa carrière de scénariste en participant au script de Nuits de terreur (2003), un honnête film d’horreur – souhaitait depuis longtemps en faire un film. Une première version du scénario achevée (suite à plusieurs rencontres instructives avec Graysmith), James Vanderbilt et Brad Fischer – l’un des producteurs du film – proposent la réalisation de Zodiac à David Fincher, qui avec Seven, son deuxième et célèbre long métrage, avait déjà fait un film sur un tueur en série – fictif, celui-là.

Le réalisateur est célèbre pour son obsession du détail et de la perfection, et c’est sans doute ce qui – davantage que la lointaine similarité de genre entre Seven et Zodiac – le prédisposait plus que quiconque à la réalisation d’un film relatant une investigation minutieuse et tourmentée (la méticulosité de Fincher faisant écho à celle dont témoignent les personnages principaux).

Mark Ruffalo et Jake Gyllenhaal

Convaincu par le scénario, Fincher souhaite néanmoins l’enrichir en rencontrant toutes les personnes encore vivantes qui avaient été liées à l’affaire, y compris une victime de « Zodiac ». Des entretiens ont lieu pendant deux ans, chacun apportant son lot de détails et de précisions sur la base desquels Vanderbilt peaufine peu à peu le scénario du film. Avant de commencer à tourner, Fincher disposait donc d’un scénario extrêmement rigoureux et documenté, dont la force réside dans sa précision (en ce qui concerne l’affaire mais aussi l’époque), ses dialogues au cordeau et sa construction équilibrée.

Une expérience immersive

L’une des premières choses qui frappent à la découverte du film, comme lors des visionnages ultérieurs, c’est une richesse visuelle, une dynamique dans le montage et une atmosphère qui créent une immersion profonde du premier au dernier plan. Filmé en grande partie avec une caméra digitale – la Thomson Viper, que Fincher avait déjà expérimentée sur le tournage de films publicitaires -, Zodiac nous plonge littéralement dans le San Francisco de la fin des années 60 à celui du début des années 80 à travers des séquences incroyablement immersives, qui procurent au spectateur une expérience esthétique vertigineuse – à l’image du superbe plan aérien sur San Francisco qui ouvre le générique de début, réalisé en images de synthèse. La caméra survole la baie et zoome progressivement sur la ville dans un mouvement caractéristique de la volonté du film : nous plonger au cœur d’un lieu, d’une époque, d’une histoire.

San Francisco reconstitué en images de synthèse dans le premier plan du générique.

Après ce premier plan impressionnant, le générique illustre l’un des points fondamentaux de l’histoire : la rencontre entre un homme et une affaire criminelle. On nous montre en effet parallèlement l’arrivée simultanée dans les locaux du San Francisco Chronicle de la première lettre du tueur et du jeune illustrateur interprété par Jake Gyllenhaal.

Tout ce qui suit est d’une égale virtuosité au niveau de l’interprétation (Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo et Robert Downey Jr. sont remarquables), du rythme, de la composition des plans, des dialogues et de la bande son : les 162 minutes du film ne se font jamais sentir tant le récit, rigoureux et détaillé, est emmené par des séquences dynamiques qui stimulent constamment l’attention et les sens du spectateur.

Mark Ruffalo

Les effets spéciaux

Si la contribution du directeur photo Harris Savides (qui avait déjà travaillé avec Fincher sur The Game) est majeure, celui des techniciens de Digital Domain, la compagnie créée entre autres par James Cameron au début des années 90, l’est tout autant : Zodiac est en effet truffé d’images de synthèses et d’effets numériques, utilisés comme ils devraient toujours l’être au cinéma – c’est à dire non pas pour créer des plans tape-à-l’œil mais pour servir une histoire. Les images de synthèse sont employées notamment pour récréer le San Francisco de l’époque, qui est d’une certaine façon l’un des personnages clés de l’histoire tant l’atmosphère de cette ville mythique – éminemment cinégénique – habite le film.

La scène du taxi, introduite par un envoutant plan aérien suivant le déplacement du véhicule, est un exemple du travail de Digital Domain, résumé ainsi sur le site officiel du site : Digital Domain a utilisé des techniques innovantes de matte painting et des rapports de police détaillés pour recréer les scènes de crime du Zodiac dans le San Francisco des années 60 & 70. Comme l’équipe ne pouvait pas filmer à Washington & Cherry, un emplacement clé, les scènes furent filmées devant un écran bleu et Digital Domain ajouta les immeubles alentours numériquement, accordant une attention toute particulière à ce à quoi cet endroit ressemblait à l’époque.

Source : Zodiac, sur le site officiel de Digital Domain.

Dans cette séquence, les immeubles entourant les personnages sont des images de synthèse.

Les effets numériques sont aussi employés pour les impacts de balle, les blessures, les giclées de sang (le faux sang étant un procédé handicapant lorsque, comme Fincher, on tourne un très grand nombre de prises), pour un résultat d’un réalisme glacial : les scènes de meurtre sont d’une violence sèche, implacable.

Et comment ne pas citer la séquence représentant la construction de la Transamerica Pyramid en accéléré. Ce plan, qui sert à représenter cinématographiquement le passage du temps (un des éléments clés du film, dont l’action se déroule sur plus de dix ans), mélange la technologie des images de synthèse et le matte painting, un procédé cinématographique ancien utilisé entre autres par Hitchcock (par exemple dans Les Oiseaux).

La construction de la Transamerica Pyramid, représentée en accéléré dans « Zodiac ».

L’image au service de la narration

Voilà qui résume assez bien le génie visuel d’un réalisateur qui utilise les techniques modernes comme Powell et Pressburger utilisaient la peinture dans Le Narcisse noir : loin de dénaturer le cinéma, les effets auxquels il a recours sont précisément à son service. Ils libèrent l’un de ses pouvoirs les plus fascinants – celui de l’illusion – et sont présents avant tout pour créer une atmosphère et soutenir la narration. Car chez David Fincher, l’image est le vecteur d’un récit sur lequel elle ne prend jamais le pas, quel que soit son niveau de sophistication.

C’est en partie ce qui place Fincher parmi les réalisateurs contemporains les plus brillants et novateurs qui soient – et ce qui fait de Zodiac un magistral moment de cinéma.

Le casting

C’est sa composition habitée dans le culte Donnie Darko de Richard Kelly qui valut à Jake Gyllenhaal le rôle de Robert Graysmith. Fincher avait effectivement vu en lui cette capacité à créer des personnages « doubles », tour à tour « naïf » et « possédé », pour reprendre ses propres termes (source : Le casting de Zodiac sur Wikipédia). Gyllenhaal est effectivement parfait dans le rôle, alternant un côté boy scout en croisade et une face plus sombre, sa recherche obstinée de la vérité dans l’affaire du Zodiac virant peu à peu à l’obsession. Dans le rôle de son épouse, on retrouve Chloë Sevigny (Boys Don’t Cry, Dogville, The Brown Bunny, Broken Flowers, Love & Friendship).

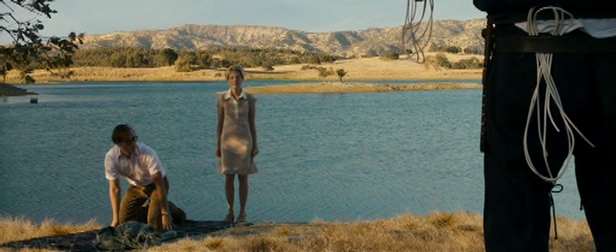

Chloë Sevigny et Jake Gyllenhaal

Le personnage du journaliste alcoolique et rebelle va comme un gant à Robert Downey, Jr., connu pour son talent mais aussi pour ses frasques, et qui excelle dans les rôles d’insoumis un peu tête brûlée.

Robert Downey Jr.

Quant à Mark Ruffalo (In the Cut, de Jane Campion), il est brillant dans le rôle de Dave Toschi, ce charismatique inspecteur de police dont Steve McQueen s’était inspiré pour composer le personnage de Bullitt dans le film éponyme de Peter Yates (source : Dave Toschi, sur Wikipédia). Ruffalo témoigne dans Zodiac d’une prestance qui n’a d’ailleurs rien à envier à celle de McQueen, ce qui n’est pas peu dire…

Une reconstitution d'une précision inouïe, une construction scénaristique rigoureuse et une esthétique virtuose classent Zodiac parmi les grands films de ces vingt dernières années. David Fincher confirme ici sa maîtrise hors norme au niveau technique et son sens du détail - des qualités qui le rapprochent notamment d'un certain Stanley Kubrick.

3 commentaires

en regardant ZODIAC, j’ai eu l’impression de vivre le bouquin concernant « la verite sur l’affaire Harry Quebert ».

Deux bons moments ou j’ai appris l’envers du decor

Merci je m’en inspire

Grand film, mais néanmoins inférieur aux classiques que sont « Se7en », « Fight Club », « The social network » et même son récent « Gone Girl ».

Immense cinéaste assurément en tout cas.

Personnellement je considère que « Zodiac » est bien supérieur à « Seven », que j’ai toujours trouvé tape à l’œil et dont le scénario est, à mon avis, assez grossier et rempli de clichés. J’aime bien « Fight Club » et surtout « Gone Girl », bien meilleur que « Millénium ». Mais pour moi Fincher n’a pas fait mieux que « Zodiac » – il a fait aussi bien dans des genres différents. A chacun, selon sa sensibilité, de faire son propre « classement ».