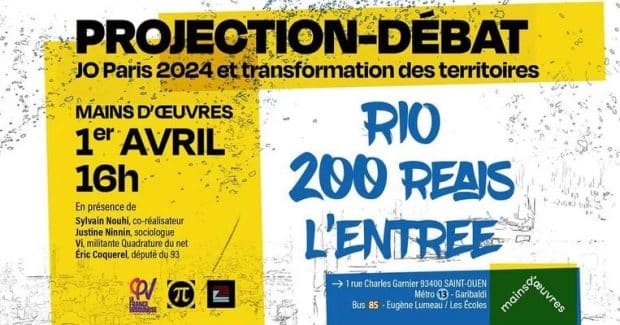

Ce samedi 1er avril 2023, l’association Rézolution 109 et le groupe d’action LFI de Saint-Ouen organisaient, au centre Mains d’Œuvres, la projection du documentaire Rio, 200 reais l’entrée, qui documente les manifestations s’étant déroulées au Brésil avant et pendant la Coupe du monde de football 2014. Des interventions et un débat ont suivi la projection, afin de réfléchir sur les implications sociales, urbaines et économiques des grands événements sportifs en s’appuyant sur le cas spécifique du Brésil mais aussi sur celui de la France, qui accueillera les Jeux olympiques d’été en 2024.

La Coupe du monde 2014 : un contexte houleux ; un bilan social plus que mitigé

Tout le monde ne s’en souvient pas forcément aujourd’hui, mais la tenue de la Coupe du monde 2014 au Brésil n’a pas suscité l’euphorie générale qu’on aurait pu supposer de prime abord, compte tenu des liens profonds que ce pays entretient avec le ballon rond. On peut même parler d’un réel mouvement de contestation, en lien direct avec les très fortes inégalités sociales qui caractérisent la société brésilienne. Inégalités qu’illustre d’emblée l’anecdote fictive sur laquelle s’ouvre le documentaire réalisé par Sylvain Nouhi (présent à la projection) et Paolo Kahn : deux hommes, l’un issu de la classe moyenne et l’autre des favelas de Rio, échangent quelques passes amicales avant que, le soir venu, le premier ignore copieusement le second, remontant la vitre de sa voiture en le croisant au niveau d’un feu de circulation ; quelques heures plus tard, il tâchera bien de retrouver son éphémère partenaire de jeu, mais uniquement en vue de se procurer de la drogue pour pimenter une soirée festive…

Pendant 77 minutes, le documentaire alterne entre des images de manifestation, des projections de matchs en plein air et des entretiens avec des brésiliens dont des habitants des favelas, un jeune avocat, un concierge, etc. Plusieurs des propos tenus permettent de mesurer à quel point le spectre de la dictature militaire (1964-1985) continue de hanter une société où violences policières, extrême pauvreté (plus du tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté au Brésil) et trafic de stupéfiants forment un « cocktail » social au goût bien amer.

L’objectif du documentaire est de provoquer une réflexion sur les effets que l’organisation de la Coupe du monde a entraîné dans ce contexte bien précis, qu’il s’agisse des travaux de préparation, des mesures politiques prises en vue de l’événement et de l’héritage de ce dernier au sens large (équipements ; transports ; etc.).

Au Brésil, l’accueil de la Coupe du monde a notamment provoqué une politique de pacification des favelas, dont la sociologue Justine Ninnin (présente à la projection de Rio, 200 reais l’entrée) a souligné les limites et le manque d’effets sur le long terme – la situation dans ces quartiers étant aujourd’hui plus ou moins la même qu’avant 2014.

Le développement des transports pourrait être perçu comme un impact positif, si ce n’est que le coût des billets, qui était précisément l’une des causes initiales des manifestations populaires à l’époque, prive toujours une large partie de la population de ce service. Au niveau de la réutilisation des bâtiments construits pour l’occasion, là aussi le bilan est plus que mitigé, la transformation prévue d’un stade en école étant restée, à ce jour, au stade de projet, tandis que plusieurs programmes de logements sociaux sont purement et simplement passés à la trappe. Pour ne rien arranger, la FIFA, conformément à sa vertueuse réputation, a été soupçonnée de corruption après la Coupe du monde, que l’équipe du Brésil a d’ailleurs sèchement perdue (7-1) en demi-finale contre l’Allemagne – comme le triste symbole d’un échec sociétal avant tout.

Pour nuancer le constat, Justine Ninnin a évoqué une hausse des revenus des plus pauvres, mais qui ne s’est pas maintenue sur la durée.

En résumé, ce cas particulier illustre une vérité générale, hélas peu surprenante : les méga événements sportifs profitent avant tout aux grandes entreprises, aux sponsors et à l’industrie du tourisme (ainsi qu’aux gouvernements au pouvoir, ne serait-ce qu’en termes de communication et d’image), mais ils ne contribuent que trop peu, et souvent sur du court terme, au progrès social et à la baisse des inégalités.

Les JO 2024 en France : quelles perspectives ?

La seconde partie du débat organisé après la projection consistait à mettre en perspective la situation décrite dans Rio, 200 reais l’entrée avec le déroulement prochain des Jeux olympiques d’été 2024.

Chaque pays ayant ses spécificités, on ne peut bien entendu pas prendre la situation au Brésil en 2014 et en déduire, d’emblée, le scénario des JO 2024 en France. Il n’en reste pas moins que comme toute organisation d’événements sportifs de cette ampleur, on retrouve d’inévitables points communs (construction d’équipements dédiés ; projets d’aménagements ; mise en place de politiques sécuritaires), qui soulèvent plus ou moins le même type de questionnements (impacts économiques et sociaux, notamment sur les plus précaires ; développements urbains ; héritage sur le long terme). Autant de problématiques que le député LFI Éric Coquerel, qui n’a pas pu se rendre à la projection mais dont le texte a été lu par les organisateurs, a exposées dans un discours plutôt précis et étayé.

Une représentante (surnommée Vi) de l’association La Quadrature du Net, spécialisée dans la défense et la promotion des droits et libertés sur Internet, a notamment insisté sur les risques liés à la VSA (vidéo-surveillance algorithmique), déjà testée par de nombreuses municipalités en France et qui sera sans doute au cœur des dispositifs de sécurité pendant les JO 2024 (le Sénat ayant récemment validé son utilisation).

La VSA consiste en un traitement automatisé des images capturées par la vidéo-surveillance, afin de classer les comportements des citoyens filmés dans plusieurs catégories (dont une catégorie suspecte). Si l’efficacité de cette technologie en termes de sécurité n’a été démontrée par aucune des trois études menées à son sujet (toujours selon La Quadrature), ses effets potentiels sur la liberté individuelle au sein de l’espace public ont en revanche de quoi inquiéter. Rappelons par ailleurs que la mobilisation policière massive prévue pour sécuriser l’événement risque de provoquer l’annulation de plusieurs festivals culturels, lesquels ont déjà fortement souffert de la politique menée par le gouvernement français au cours de l’épidémie de COVID-19.

Sans que l’on puisse bien entendu prédire exactement à l’avance quelles seront les retombées des JO 2024 pour la France, à quels niveaux se situeront-elles et à qui profiteront-elles vraiment, les propos des différents intervenants, appuyés par les exemples peu glorieux du passé (mais aussi par la politique brutale, discriminatoire et méprisante du gouvernement français actuel), n’étaient pas vraiment de nature à nous remplir d’optimisme ; même si l’espace Mains d’Œuvres, et son bar fort sympathique, ont offert un écrin bien agréable à des pensées légitimement anxieuses.

Liens utiles

Venez découvrir la programmation de Mains d’Œuvres sur le site officiel de cet espace culturel ; et pour un éclairage au sujet de la VSA, je vous invite à lire cette interview : La vidéo-surveillance algorithmique, un passage à une autre échelle, qui change la nature de la surveillance

; ou encore ce texte publié sur le site de La Quadrature.

Les films du tandem formé par Juliana Rojas et Marco Dutra (Travailler fatigue – sujet d’actualité en France – et Les Bonnes manières) apportent aussi, comme Rio, 200 reais l’entrée mais par le biais de la fiction cette fois, un éclairage précieux sur la société brésilienne actuelle.

Aucun commentaire