Film de Ken Russell

Titre original : The Devils

Pays : Royaume Uni

Année de sortie : 1971

Scénario : Ken Russell, d’après le roman The Devils of Loudun d’Aldous Huxley, et la pièce de théâtre The Devils de John Whiting

Photographie : David Watkin

Montage : Michael Bradsell

Musique : Peter Maxwell Davies

Avec : Oliver Reed, Vanessa Redgrave, Dudley Sutton, Max Adrian, Gemma Jones, Murray Melvin, Christopher Logue, Graham Armitage

Richelieu (s’adressant à Louis XIII) : I pray that I may assist you in the birth of a new France, where Church and State are one.

Femme se confessant : […] I’ve been guilty of… guilty of… What was it now?

Urbain Grandier : If you have forgotten, perhaps God has also.

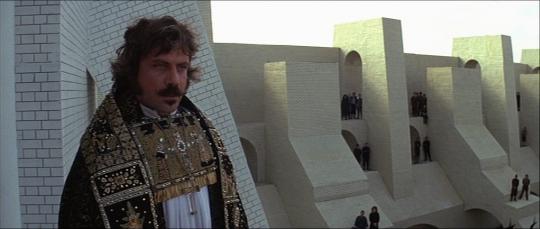

Enfin disponible dans une édition DVD digne de sa qualité, Les Diables (The Devils) est le récit halluciné d’une page sombre de l’histoire de France, servi par la prestance d’Oliver Reed, des décors impressionnants et par la réalisation habitée de Ken Russell.

Synopsis de Les Diables

Au 17ème siècle, en France. La ville de Loudun se retrouve sous la menace du Cardinal Richelieu (Christopher Logue), soucieux de soumettre les villes françaises fortifiées pour étendre son pouvoir et celui du Roi Louis XIII (Graham Armitage). Le prêtre Urbain Grandier (Oliver Reed), temporairement responsable de Loudun suite au décès de son gouverneur, s’oppose fermement au Baron de Laubardemont (Dudley Sutton) et à ses sbires, venus détruire les fortifications de la ville ; puis il écrit au Roi en lui rappelant sa promesse de laisser celle-ci intacte.

Mais la situation se complique lorsque la mère supérieure Jeanne des Anges (Vanessa Redgrave), membre du couvent de Loudun, est sujette à des fantasmes et délires hallucinatoires, possiblement liés à son attirance pour Grandier. Des opposants de ce dernier vont alors chercher à utiliser le témoignage de sœur Jeanne pour décrédibiliser le prêtre…

Critique du film

Ken Russell, à propos de son film « Les Diables » : My most, indeed my only, political film.

Un film victime de la censure

Difficile de parler du film Les Diables sans évoquer le scandale qu’il provoqua à sa sortie, et le destin chaotique auquel ce scandale le condamna, même s’il contribua indéniablement à l’aura qui entoure, aujourd’hui encore, l’œuvre de Ken Russell, cinéaste totalement à part dans le paysage cinématographique britannique (disparu en novembre 2011).

Interdit dans plusieurs salles en Angleterre à l’époque, Les Diables suscita une telle polémique qu’il subit d’emblée de violents remontages, sur lesquels le metteur en scène perdit rapidement tout contrôle. Des coupures supplémentaires furent effectuées dans le cadre de sa sortie aux États-Unis, où il fut, comme en Angleterre, interdit aux moins de 18 ans.

Plusieurs raisons expliquent cet accueil pour le moins brutal. D’abord, Les Diables est une vive critique du comportement de l’Église à l’époque des faits (authentiques) qu’il relate, et plus généralement des rapports entre la religion et le pouvoir. Ensuite et surtout, l’imagerie de l’œuvre, en combinant religion, sexe, perversité et violence extrême, n’avait visiblement pas pour but, et on ne lui en fera certainement pas le reproche ici, de créer un consensus quelconque. Or à l’époque de la sortie du film, le British Board of Film Censors était sous l’influence d’un lobby mené par des groupuscules conservateurs, dont le Nationwide Festival of Light (un mouvement chrétien préoccupé par l’évolution des mœurs propre aux années 60-70).

Il ne fait pratiquement aucun doute que ces mouvements ont pesé sur la censure infligée au film. Les Diables ne fut d’ailleurs pas l’unique long métrage à secouer l’Angleterre en 1971, puisque Orange mécanique de Stanley Kubrick et Les Chiens de paille de Sam Peckinpah sortirent la même année. En France, Mais ne nous délivrez pas du mal (1971 également) de Jöel Seria fut censuré pour anticléricalisme.

Les Diables rejoignit donc d’emblée la catégorie des films maudits et incompris, sa rareté et son parfum sulfureux contribuant à lui donner une dimension mythique et à en faire l’objet d’un véritable culte chez les cinéphiles qui avaient eu l’opportunité de le voir. Chose aujourd’hui plus aisée, car le British Film Institute l’a tout récemment (en mars 2012) édité en DVD (d’autres éditions avaient vu le jour, mais a priori peu recommandables). Cela faisait déjà quelques années que le film était l’objet d’une restauration importante, consistant à récupérer un maximum des scènes coupées à l’époque ; l’actuelle édition DVD ne permet d’ailleurs toujours pas de voir l’œuvre dans son intégralité ; elle reste cependant, à bien des égards, très satisfaisante, tant par la qualité de la restauration que par le passionnant livret qui l’accompagne.

La scénario du film et la véritable histoire derrière Les Diables

Le scénario de Ken Russell trouve son inspiration à la fois dans le roman d’Aldous Huxley intitulé The Devils of Loudun et (pour les dialogues notamment) dans la pièce de théâtre The Devils écrite par John Whiting, elle-même adaptée du roman. Ce dernier raconte des événements authentiques qui se sont déroulés en 1634, sous Louis XIII. Et à la lecture des différents articles qui résument les faits, force est de constater que The Devils, même s’il est avant tout une œuvre d’art avec un style, un ton et un parti pris esthétique très marqués, colle assez scrupuleusement à la réalité historique, ce qui ne rend que plus impressionnante encore sa vision.

Sans entrer dans les détails (mieux vaut pour cela lire l’article Affaire des démons de Loudun, sur Wikipédia), le film se situe à un moment où l’influent Cardinal Richelieu, proche conseiller de Louis XIII, cherchait à détruire les villes fortifiées, arguant qu’elles menaçaient la souveraineté royale. La ville de Loudun, dirigée par un charismatique et populaire prêtre du nom d’Urbain Grandier, se retrouva dans la ligne de mire du Cardinal, d’autant plus que de nombreux protestants y habitaient.

Grandier s’opposa fermement à ce que les murailles de la ville soient détruites et pendant un temps, il bénéficia du soutien du roi. Mais des (pseudo) cas de possession au sein du couvent de Loudun (la mère supérieure Jeanne des Anges aurait évoqué des rêves obscènes impliquant Grandier) jetèrent le discrédit sur le prêtre, que l’on accusa de pacte avec le démon ; sa vie privée, jugée dissolue (ce qui était vrai : Grandier était un séducteur), servit également d’argument.

Ken Russell s’est emparé de cette histoire avec une ferveur palpable et une forte conviction. Si l’affaire des démons de Loudun est sujette à plusieurs interprétations (au moins trois, la plus fantaisiste consistant à affirmer que les nonnes étaient réellement possédées par des démons), Russell croyait fermement en celle qui semble la plus crédible : les seuls démons qui ont œuvré à Loudun sont ceux nés du mariage douteux entre État et religion. En d’autres termes, les cas de possession, factices, n’étaient que les rouages d’une machination politique particulièrement tordue.

Dès la séquence d’ouverture, le réalisateur exprime d’emblée ce parti pris : Richelieu, tout en assistant (avec un ennui perceptible) à une pièce de théâtre interprétée par un Louis XIII efféminé, narcissique et grotesque, dit au jeune Roi, une fois la représentation terminée : I pray that I may assist you in the birth of a new France, where Church and State are one

. C’est alors que le titre du film, accompagné par une musique inquiétante, s’inscrit en lettres rouges sur le visage du Roi et de Richelieu ; manière de dire assez clairement que ce sont eux, entre autres, les « diables ». Puis Richelieu ajoute : And may the Protestant be driven from the land

, tandis que le plan suivant – montrant un squelette fixé sur une roue – souligne symboliquement le caractère funeste des projets du Cardinal.

À travers ces quelques images, Russell montre la relation entre l’Église et l’État dans tout ce qu’elle a d’effrayant et de pervers (et par là-même, affirme son point de vue sur l’affaire de Loudun). Il dépeint également une noblesse dégénérée et cruelle, notamment dans la séquence tournée à la cour du Roi.

La réalisation et l’importance des décors

Si Les Diables procure encore aujourd’hui une expérience très intense, c’est dû, entre autres, à sa réalisation flamboyante (voir par exemple l’impressionnant mouvement d’appareil lors du discours de Grandier, au début du film), baroque, emphatique, très loin des codes du cinéma britannique de l’époque ; on songe davantage à l’univers d’un Fellini.

Les images, magistralement composées et éclairées (remarquable travail de David Watkin, chef opérateur sur Les Chariots de feu et Out of Africa), emportent le spectateur dans un déluge vertigineux de folie et de violence. Ce parti pris n’a rien d’un exercice de style, le film puisant directement sa démesure dans les faits qu’il relate (et dénonce). Son imagerie excentrique est le reflet stylisé d’un passé dont l’auteur jette, sur l’écran, les fantômes abominables et difformes, tout en donnant à cette évocation historique cauchemardesque une portée éminemment contemporaine.

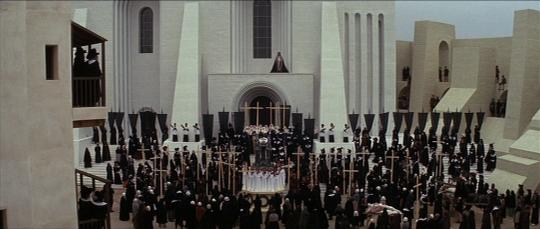

Sur ce dernier point, les décors étonnants du film jouent un rôle essentiel. Confié au peintre et décorateur Derek Jarman, plutôt inexpérimenté en la matière à l’époque du tournage (il avait 29 ans), le design de la ville de Loudun, volontairement anachronique, témoigne d’une volonté évidente de s’affranchir de l’architecture propre à la France du 17ème siècle. D’inspiration néoclassique (Jarman cita parmi ses influences les architectes Claude Nicolas Ledoux et Étienne-Louis Boullée, icônes de l’architecture néoclassique française) et, selon une critique du Times publiée en 1984, préfigurant le postmodernisme (courant ayant débuté à la fin des années 70), la ville de Loudun telle qu’elle est représentée dans Les Diables contribue à donner au récit une dimension intemporelle, et donc à souligner ses résonances dans la société contemporaine.

Une condamnation de l’obscurantisme et des relations entre religion et pouvoir

Contrairement à ce que certains critiques prétendirent à l’époque de la sortie du film, on ne ressent pas, y compris au cours des scènes les plus dérangeantes, la moindre complaisance dans la démarche de Ken Russell, mais plutôt de la sincérité et de la conviction. À travers cette histoire, le réalisateur condamne l’idée d’une religion parasitée par l’obscurantisme, l’intolérance et l’ambition politique, et dont les rapports avec la sexualité sont absurdes et hypocrites, à l’image du prêtre dégénéré qu’incarne Michael Gothard, lequel pratique un exorcisme s’apparentant à bien des égards à un viol pur et simple. La séquence assez ahurissante de l’orgie dans le couvent, qui alarma les censeurs, n’est donc en rien une banale provocation, son caractère extrême servant à souligner les non moins extrêmes positions de l’Église vis-à-vis de la sexualité.

La culpabilisation du sexe est en effet au cœur du film. La folie de sœur Jeanne découle en partie de sa frustration et de l’idée que le désir charnel est par essence démoniaque, répréhensible. Inversement, c’est l’amour d’une femme (Madeline De Brou, incarnée par Gemma Jones) qui provoque chez Grandier une révélation mystique et le rapproche de Dieu, d’où la dévotion quasi christique dont il témoigne dans la dernière partie du film.

Russell (converti au catholicisme dans les années 50) ne livre donc absolument pas ici une critique absolue de la religion en tant que telle : il oppose deux approches distinctes de la religion, avec d’un côté le représentant moderne d’une foi éclairée (Grandier, même si le personnage n’était sans doute pas, dans la réalité, exempt de tout reproches) et de l’autre une institution pervertie (You have totally perverted Christ’s own teaching

, lance le prêtre à ses accusateurs ; une phrase qui peut s’appliquer à bien des actions et comportements de l’Église au cours de son histoire, mais aussi à d’autres religions en général).

Le casting

Oliver Reed apporte beaucoup au film. Son allure mais aussi l’humanité qu’il dégage créent un contrepoint à la démence et à la brutalité auxquelles Grandier est confronté. Dans un rôle complexe, nuancé et à multiples facettes, l’acteur, que Russell avait déjà dirigé dans plusieurs longs métrages dont Women in Love, livre une composition profonde et expressive. À ses côtés, Vanessa Redgrave (Le Crime de l’Orient Express, Retour à Howards End) est étonnante en nonne bossue hystérique, rendue folle par ses désirs inavouables. On retrouve également au casting, dans le rôle du père Mignon, l’acteur Murray Melvin, qui interprètera quelques années plus tard le Révérend Samuel Runt dans Barry Lyndon.

Les Diables doit sans doute partiellement son statut de chef d’œuvre maudit à la virulence de ses détracteurs et à la quasi confidentialité qui l’auréola pendant de nombreuses années, mais également à son esthétique moderne et inspirée, à l’intelligence de son propos et à l’interprétation fiévreuse d’Oliver Reed. Son personnage d’homme de foi en prise avec l’ignorance et la haine de ses contemporains peut à certains égards, et toutes proportions gardées bien sûr, faire songer à Ken Russell lui-même : frappé par la censure et les remontages, accusé à tort de s’adresser à des « sadiques » et des « pervers » (lire : The Devils : Réactions), son film connut en effet un sort quelque peu comparable à celui du malheureux curé dont il relate le destin funeste…

À lire sur le web

The Devils, Special Edition, sur Amazon.co.uk | Affaire des démons de Loudun, sur Wikipédia | Oliver Reed discusses The Devils, sur YouTube

Films comparables

Le film de Paul Verhoeven Benedetta (2021), également basé sur des faits authentiques, aborde des thématiques déjà traitées dans Les Diables ; le résultat convainct moins, à mon sens.

Plus ancien, The Hour of the Pig (1993), de Leslie Megahey, articule également une critique des rapports entre religion et pouvoir en France, au 15ème siècle en l’occurrence. Sans s’élever au niveau des Diables, le film délivre un récit plutôt intéressant sur le plan historique, et bénéficie d’un casting de qualité (Colin Firth, Ian Holm, Donald Pleasence, Sophie Dix, Amina Annabi et même le comédien français Sami Bouajila dans l’une de ses toutes premières apparitions au cinéma).

Les Diables, à travers son esthétique baroque, son interprétation habitée et ses décors hallucinants, parvient à capter toute la démesure d'une affaire politico-religieuse scandaleuse. Si elle soulève encore aujourd'hui de nombreuses questions chez les historiens (il est difficile d'établir avec certitude quel a été le rôle de chacun), une chose est certaine : c'est un homme innocent qui a été, en août 1634, torturé et brûlé vif en public à Loudun.

2 commentaires

L.oeuvre de Russell est indispensable à protéger pour mes cinéphiles,car témoignage que le septième est un art que l’image de synthèse tend à faire oublier.merci pour les restaurateurs de films… C’ est un patrimoine.

Merci pour cette référence ! Je pense que je le regarderai à l’occasion, car les images que tu as mises me mettent l’eau à la bouche, ainsi que ton analyse ! En effet, je comprends le parallèle que tu as fait avec Benedetta quand on en a parlé !