Film de John Fawcett

Année de sortie : 2000

Pays : Canada

Histoire : Karen Walton et John Fawcett

Scénario : Karen Walton

Photographie : Thom Best

Montage : Brett Sullivan

Musique : Mike Shields

Avec : Emily Perkins, Katharine Isabelle, Kris Lemche, Mimi Rogers, Jesse Moss, John Bourgeois, Danielle Hampton.

Ginger : A girl can only be a slut, a bitch, a tease, or the virgin next door.

Henry Fitzgerald (parlant à sa femme de leurs filles Brigitte et Ginger) : I think they’re up to something.

Pamela Fitzgerald : They’re just being normal teenage girls.

Sorti en 2000, Ginger Snaps, de John Fawcett, renouvela le film de loup-garou en parlant intelligemment de l’adolescence, des transformations et des conflits qui y sont associés.

Synopsis de Ginger Snaps

Ginger et Brigitte Fitzgerald, deux sœurs inséparables, sont des adolescentes asociales, rebelles et obsédées par leur propre suicide, qu’elles mettent d’ailleurs en scène à travers des photos macabres.

Parallèlement, on retrouve un peu partout dans la ville des cadavres de chiens mutilés, vraisemblablement par un gros chien errant.

Alors que Ginger, l’aînée, commence à avoir ses règles, les deux jeunes femmes sortent un soir pour jouer un mauvais tour à Trina Sinclair, une élève de leur lycée qui représente le stéréotype de tout ce qu’elles détestent, et qui brutalise régulièrement Brigitte. Mais Ginger est soudainement attaquée par une mystérieuse créature…

Critique du film

Quelques années après l’honnête Wolf (1994) de Mike Nichols (avec Jack Nicholson), et surtout près de vingt ans après Le Loup-garou de Londres et Hurlements (1981), respectivement de John Landis et Joe Dante, un long-métrage canadien au budget relativement modeste (moins de 5 millions de dollars canadiens) allait renouveler le film de loup-garou et acquérir peu à peu – après une projection plutôt discrète au Festival du Film de Toronto – une réputation flatteuse, étant souvent considéré aujourd’hui comme une référence du genre.

Le défi, quand on aborde un sujet tel que celui-ci, est de développer une approche suffisamment intelligente pour que le spectateur n’ait pas le sentiment de suivre une route balisée, prévisible, n’offrant aucune perspective nouvelle sur une imagerie, des thématiques et une symbolique déjà largement exploitées au cinéma, et ce à différentes époques. Or Karen Walton, la scénariste de Ginger Snaps, a précisément su éviter les impasses et certaines conventions propres au genre en privilégiant un traitement essentiellement féminin, en soignant la caractérisation des personnages et en donnant au fameux processus de mutation un sens relativement nouveau.

L’histoire repose en grande partie sur les deux sœurs interprétées par Emily Perkins et Katharine Isabelle ; leur relation fusionnelle, leur rapport au monde, à la mort, et la manière dont elles vivent l’âge transitoire de l’adolescence. Ginger Snaps ne commence donc pas du tout comme un énième film de loup-garou, s’attardant d’abord sur les personnalités de Ginger et de Brigitte (après un excellent générique de début), ainsi que sur le cadre familial dans lequel elles grandissent ; et cela non pas simplement pour créer un contexte autour d’événements horrifiques qui seraient l’unique ressort du suspense – comme c’est (trop) souvent le cas – mais pour mettre ceux-ci en perspective avec l’histoire des personnages.

En l’occurrence, l’attaque du loup-garou et surtout la lente mutation qui lui succède est très clairement mis en parallèle avec les évolutions physiques et physiologiques qui s’opèrent chez Ginger, la sœur aînée (l’attaque survient d’ailleurs juste après ses premières règles). Évolutions naturelles propres à l’adolescence que les deux sœurs vivent difficilement parce qu’elles les séparent (l’une étant un peu plus âgée que l’autre), parce qu’elles sont – tout simplement – douloureuses et gênantes, et enfin parce qu’elles les font ressembler à toutes les autres filles, les ramenant à une condition féminine qu’elles refusent (comme l’illustre cette phrase de Ginger :A girl can only be a slut, a bitch, a tease, or the virgin next door

). Par ailleurs leur fascination, très adolescente, pour la mort, cristallise leur anti-conformisme radical (Suicide is like… the ultimate fuck you

).

Dans Ginger Snaps, la transformation de Ginger métaphorise donc la puberté – c’est à dire les changements physiologiques, l’éveil du désir, cette évolution au niveau du rapport au monde, à soi-même et aux autres, ainsi que cette forme de violence inhérente à l’adolescence. Dans le même temps, arrivée à son terme, sa mutation représente également un moyen – quoique peu reluisant ! – de s’extraire de sa propre condition de jeune fille et de devenir quelqu’un – ou quelque chose – d’unique, de totalement marginal (Do you think I want to do back to being nobody? You’re fucked!

, rétorque Ginger à Brigitte quand celle-ci tente de la convaincre de prendre un remède pour stopper la mutation).

Ginger (Katharine Isabelle) : « It feels so… good, Brigitte. It’s like touching yourself. You know every move… right on the fucking dot. And after, you see fucking fireworks. Supernovas. »

Dans tous les cas, à travers cette histoire de loup-garou, c’est avant tout de l’adolescence en général dont Karen Walton et John Fawcett nous parlent, plus particulièrement sous un angle féminin. D’ailleurs, plusieurs dialogues soulignent clairement cette interprétation, dont cette réplique prononcée par Pamela (Mimi Rogers), la mère de Ginger et Brigitte, lorsque son mari Henry (John Bourgeois) s’inquiète du comportement obscur de leurs filles : They’re just being normal teenage girls

, lui répond-elle ; puis : Stay in your own little world, Henry. This one just confuses you

. Ce personnage est d’ailleurs très important dans le film ; ressemblant d’abord au cliché de la mère protectrice et envahissante, il finit par se révéler plus singulier et plus intéressant. Et c’est notamment à travers le regard de la mère qu’est souligné la dimension métaphorique du film, son point de vue et son véritable sujet.

Parallèlement au changement physique et psychologique de Ginger, le film montre aussi celui de sa sœur Brigitte qui, face à un danger et des responsabilités considérables, va beaucoup évoluer entre le début et la fin de Ginger Snaps (I’m not dying in this room with you!

, crie-t-elle vers la fin du film, tandis qu’elle vouait auparavant une sorte de culte au suicide et n’accordait que peu de valeur à la vie). Le récit présente ainsi une dimension initiatique importante.

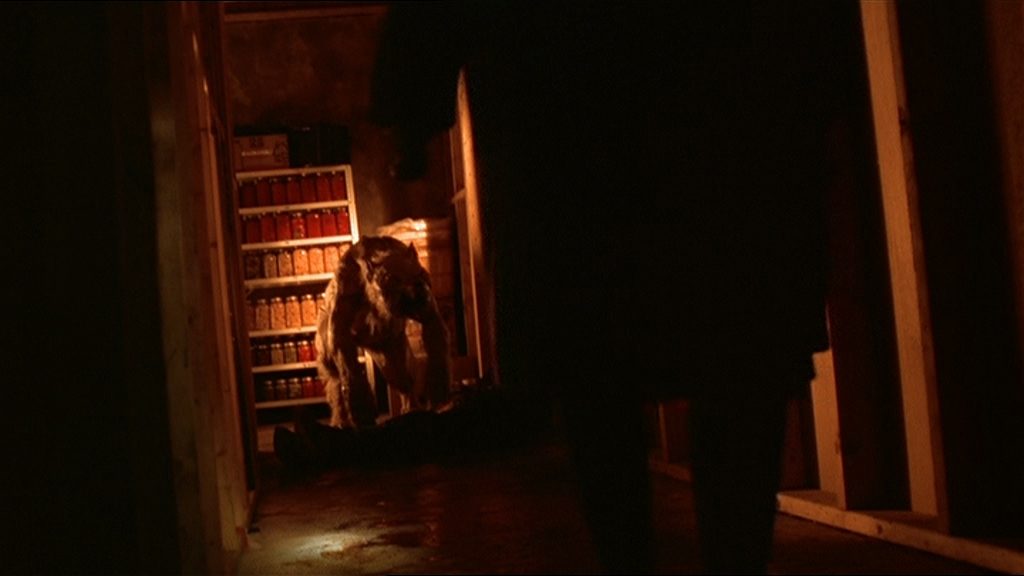

Le scénario n’explique pas à lui seul la réussite du film. Le casting est un sans fautes (Emily Perkins, Katharine Isabelle et Mimi Rogers sont parfaites) ; la réalisation et la photographie (à noter une utilisation stylisée et assez habile de la lumière et des couleurs dans plusieurs séquences, et une bonne maîtrise des cadrages et du découpage dans les scènes de suspense) parviennent bien à souligner les enjeux et le sens de l’histoire ; enfin les effets spéciaux sont plutôt convaincants. L’utilisation de l’animatronique pour concevoir la créature met en évidence les avantages de cette technologie : une sensation de poids, de matière, que le virtuel a souvent du mal à restituer. Avec un budget limité, les équipes chargées du maquillage et des effets spéciaux ont accompli un travail artisanal à la fois efficace et pertinent, l’apparence de la bête étant en totale cohérence avec le sujet. Les effets utilisés pour rendre compte de la transformation de Ginger sont également réussis – et tout aussi artisanaux, puisque réalisés exclusivement avec des prothèses et du maquillage.

Ginger Snaps a ce charme des films de genre au budget relativement modeste qui parviennent avec un mélange d’humilité et de savoir-faire à raconter des histoires intéressantes, bien jouées et très correctement mises en scène, pour un résultat à la fois divertissant et intelligent. Si on ajoute le fait que le film nous offre de ces « vrais » effets à l’ancienne appréciés à juste titre par les amateurs du genre, on a là tous les ingrédients d’une œuvre qui devrait garder à travers les années une aura respectable et attachante.

Influences

L’adolescence représentée sous des traits monstrueux : cette métaphore se retrouve dans le récent Jennifer’s Body, un film d’horreur également écrit par une femme (Diablo Cody) et dont les personnages principaux sont des jeunes filles. Il est probable que Cody ait songé à Ginger Snaps en écrivant son scénario. Le fait qu’Emily Perkins (qui joue Brigitte dans Ginger Snaps) tienne un petit rôle dans le célèbre Juno, également écrit par Diablo Cody, renforce cette supposition.

Inversement, l’univers de David Cronenberg fut évoqué par certains critiques s’exprimant à propos de Ginger Snaps, du fait que le réalisateur (canadien, d’ailleurs) de La Mouche ait souvent abordé les mutations et transformations de manière métaphorique, et utilisé le fantastique pour parler de phénomènes physiques ou psychiques humains, ce qui est effectivement le cas dans le film de Fawcett.

Vidéo : le générique de Ginger Snaps

Le générique du film est constitué du montage photo que Brigitte et Ginger présentent en classe. A tour de rôle, les deux sœurs mettent en scène leur propre mort, en variant les situations. Ce qui est intéressant, c’est que ce générique ne contient aucune référence, même lointaine, au thème du loup-garou, mais s’intéresse exclusivement aux deux protagonistes. Il affirme donc d’entrée le parti pris de Ginger Snaps : détourner la mythologie du lycanthrope pour avant tout parler de l’expérience de deux adolescentes.

On notera également la musique originale de Mike Shields, qui colle très bien à l’atmosphère du film.

Les films de loup-garou : quelques exemples des années 80 à aujourd’hui

Années 80

C’est Le Loup-garou de Londres et Hurlements qui en 1981 réintroduisirent au cinéma un lycanthrope qui s’était fait plus discret depuis les monster movies des années 40-50. Réalisé par John Landis, Le Loup-garou de Londres, qui mêle horreur et comédie, reçut un bon accueil public et critique à l’époque et fut notamment reconnu pour la qualité du maquillage – alors jugé novateur – réalisé par Rick Baker.

Baker travailla également (aux côtés de Rob Bottin, célèbre notamment pour son remarquable travail sur The Thing, de John Carpenter) sur Hurlements, sorti quelques mois plus tôt, et mis en scène par Joe Dante (Panic sur Florida Beach). Loin d’être l’un des meilleurs films de son auteur, Hurlements se laisse regarder et le maquillage et les effets spéciaux sont réussis.

Années 90

En 1994, Mike Nichols (Le Lauréat, Qui a peur de Virginia Woolf ?) dirigea Jack Nicholson et Michelle Pfeiffer dans Wolf, pour un résultat honnête et maîtrisé mais qui n’apporte pas grand chose au genre.

En 1997, Anthony Waller réalisa Le Loup-garou de Paris qui, comme son titre l’indique, est un clin d’œil au Loup-garou de Londres, de John Landis. Comme son illustre aîné, le film tente de mêler humour et horreur mais Waller n’est pas John Landis et malgré la présence de la charmante Julie Delpy, Le Loup-garou de Paris se solda par un échec public et critique.

Années 2000

Sorti en 2002, soit deux ans après Ginger Snaps, Dog Soldiers, premier long métrage du britannique Neil Marshall (The Descent), aborde le genre de façon résolument décomplexée en mélangeant habilement second degré, horreur et action. Les créatures y sont très crédibles (impressionnantes et répugnantes à souhait). Une réussite.

En 2005, c’est au tour de Wes Craven de s’attaquer au mythe du loup-garou dans l’amusant mais totalement dénué d’intérêt Cursed, sauvé du néant par une Christina Ricci incroyablement sexy (qui joue d’ailleurs aux côtés de Jesse Eisenberg, futur Mark Zuckerberg dans le biopic de David Fincher). A en juger par le ton plutôt léger et l’humour potache de certaines séquences, la tentative était manifestement dénuée de prétention, c’est déjà ça.

Ginger Snaps revisite le mythe du loup-garou de façon intelligente, sensible et personnelle. Ses personnages attachants, son regard sur l'adolescence et sa dimension initiatique font que ce film compte parmi les réussites d'un sous-genre qui n'a pas fini d'inspirer des générations de cinéastes.

Un commentaire

Un oubli majeur dans votre chronologie : « La Compagnie des loups », grand film féministe et onirique largement supérieur au Fawcett.