Film de Martin Ritt

Année de sortie : 1970

Pays : États-Unis

Scénario : Walter Bernstein

Photographie : James Wong Howe

Montage : Frank Bracht

Avec : Richard Harris, Sean Connery, Samantha Eggar.

Un policier : This gang is crazy, McParlan. They lost a strike, and they think they can win what they lost with gunpowder.

McParlan: That’s not crazy. It’s Irish.

The Molly Maguires est un drame social pessimiste (inspiré d’une histoire vraie), qui décrit de façon très crédible le quotidien d’une communauté minière à la fin du 19ème siècle, tout en livrant une réflexion désabusée sur la condition des individus dans la société capitaliste.

Synopsis de The Molly Maguires

Fin 19ème siècle, en Pennsylvanie. Le détective James McParlan (Richard Harris) infiltre une communauté de mineurs afin de confondre une société secrète, les Molly Maguires, responsable de nombreux sabotages et attentats. Il fait rapidement la connaissance de Jack Kehoe (Sean Connery), le leader de l’organisation…

Critique du film

McParlan: Decency is not for the poor. You pay for decency, you buy it. And you buy the law too, like a loaf of bread.

Un réalisme saisissant

Avec L’Espion qui venait du froid (1965), sorti cinq ans plus tôt, Martin Ritt signait un film désabusé sur le monde de l’espionnage, dans lequel Richard Burton campe un anti héros (un anti James Bond, pourrait-on dire) particulièrement blasé et méprisant (envers son métier et envers lui-même). On retrouve ici, dans un tout autre contexte, un souci d’authenticité et une amertume comparables.

Le premier quart d’heure de The Molly Maguires, dépourvu du moindre dialogue, est révélateur de la double ambition du film : raconter une intrigue avec ses propres enjeux dramatiques mais aussi restituer, minutieusement, le quotidien d’une « communauté », celle des travailleurs dans les mines de charbon à la fin du 19ème siècle.

Plusieurs facteurs contribuent à la réussite de l’entreprise : la mise en scène rigoureuse (dans laquelle on ressent une forme d’humilité qui convient parfaitement au sujet, Ritt faisant partie des réalisateurs qui ne cherchait jamais à se mettre en avant) ; la photographie superbe de James Wong Howe, grand chef opérateur qui débuta à l’époque du cinéma muet (The Molly Maguires est l’un des trois derniers films sur lesquels il travailla) ; et enfin la crédibilité des décors, des comédiens et des figurants.

Les qualités techniques et artistiques du film permettent au réalisateur de tourner de longues scènes presque muettes montrant les hommes au travail (exercice dans lequel excella, avec un style beaucoup plus lyrique, Terrence Malick dans Les Moissons du Ciel) sans jamais susciter l’ennui, et tout en développant lentement mais sûrement l’intrigue – et notamment le face-à-face intense entre les deux personnages clés.

Ces derniers sont Jack Kehoe (Sean Connery), homme entier par excellence qui a choisi la violence pour lutter contre la condition sociale de ses semblables, et McParlan (Richard Harris), beaucoup plus ambigu, en ce sens que bien qu’étant résigné à accomplir sa mission (qui implique mensonge et manipulation) pour être promu, il respecte néanmoins le point de vue de son charismatique vis-à-vis. Conscient de l’injustice sociale, McParlan compose avec plutôt que de lutter contre : il joue le rôle qui est le sien, sans chercher à changer la donne.

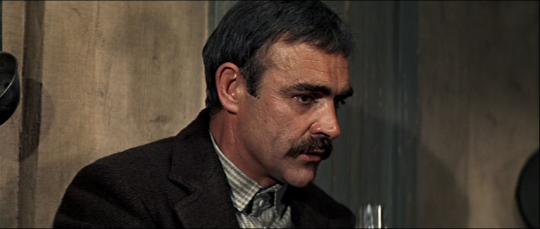

Jack Kehoe (Sean Connery)

Une réflexion désabusée sur la place de l’individu dans la société capitaliste

Si on devine le parti pris fort respectable du scénario, celui-ci a l’intelligence de n’idéaliser personne et de ne pas glorifier la violence employée par les Molly Maguires, tout comme il ne condamne pas ouvertement la position du policier infiltré. Le film dresse avant tout un constat lucide sur une réalité incontournable, très bien résumée par une réplique de Kehoe : There’s them on top and them below. Push up or push down

.

Face à cette logique de lutte des classes, Kehoe, en bas de l’échelle, choisit la violence pour « bousculer les bâtards », refusant de rester passif tout en étant conscient de la dimension dérisoire de son action. Il conserve une sorte d’éthique (il reste d’un côté et d’un seul) mais se condamne par sa propre violence. De l’autre côté, McParlan renonce à toute morale pour réussir et gagner sa place dans la société (I envy your morality

, dit-il à Mary Raines interprétée par Samantha Eggar, l’un des seuls personnages « purs » du film).

La conclusion de The Molly Maguires est donc très amère : ceux qui respectent la morale restent pauvres ; ceux qui luttent sont pris dans la spirale de la violence et sont condamnés par la société ; tandis que ceux qui choisissent la trahison ou simplement la passivité, mais qui sont nés « du bon côté », sont voués à des jours tranquilles et confortables.

Richard Harris et Sean Connery

Cette description d’un monde cynique et cloisonné, où les repères de classe sont nets mais les repères moraux bien plus troubles, on la retrouve donc dans L’Espion qui venait du froid, dans lequel l’unique personnage totalement intègre meurt sous les yeux de l’espion incarné par Richard Burton. Dans The Molly Maguires, Mary Raines, honnête et chrétienne, refuse la trahison et la violence, et est donc condamnée à vivre dans la misère. Il s’agit donc de deux œuvres extrêmement pessimistes, mais clairvoyantes, sur le plan humain, social et politique.

The Molly Maguires, injustement méconnu et boudé à sa sortie (sans doute en raison de son caractère sombre et d'un Sean Connery très loin du glamour des James Bond), est une œuvre authentique, lucide et terriblement actuelle dans son propos. Propos que l'implacable dernier plan du film synthétise à merveille.

2 commentaires

C’est la premiere fois que je viens sur votre blog, et je viens de lire plusieurs critiques de vos choix de films (La porte du paradis, the offence, le prince de New York) J’aime beaucoup vos commentaires et la justesse de vos analyses.Vos gouts étants assez similaires au miens , nous nous reverons bientot. Ps aujourd’hui j’ai vu Fat City. Merveilleux.

Merci! oui, « fat city » est un grand Huston. A bientôt j’espère!