Film de Luigi Comencini

Année de sortie : 1979

Titre original : L’Ingorgo

Pays : Italie, France, Allemagne, Espagne

Scénario : Luigi Comencini, Bernardino Zapponi, Ruggero Maccari d’après la nouvelle de Julio Cortázar intitulée L’Autoroute du sud

Photographie : Ennio Guarnieri

Montage : Nino Baragli

Musique : Fiorenzo Carpi

Avec : Annie Girardot, Fernando Rey, Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Patrick Dewaere, Alberto Sordi, Gérard Depardieu, Miou Miou, Giovanella Grifeo

Avec Le Grand embouteillage, Luigi Comencini part d’une nouvelle de Julio Cortázar pour poser un regard amusé mais surtout sombre et pessimiste sur le genre humain. Le tout servi par un casting international de très haute volée.

Synopsis de Le Grand Embouteillage

Sur une autoroute italienne, dans les années 70, au début des vacances d’été. Un embouteillage considérable entraîne l’arrêt total du trafic pendant une durée indéterminée. Chacun tente de passer le temps et de s’organiser comme il peut…

Critique du film

Le scénario du film Le Grand embouteillage est basé sur une nouvelle écrite par Julio Cortázar, L’Autoroute du sud, qui fut publiée en 1966 dans le recueil au titre énigmatique de Tous les feux le feu. Ce n’était pas la première fois que le cinéma s’intéressait à l’univers du brillant écrivain argentin (naturalisé français en 1981), puisque Blow-Up, l’un des plus célèbres films de Michelangelo Antonioni, brode (très librement) à partir de la nouvelle Les Fils de la vierge, du même Cortázar.

On a d’ailleurs affaire ici, comme dans le film d’Antonioni, à une adaptation assez personnelle, bien que la trame de base soit exactement la même que celle de la nouvelle. Et il n’est pas fait référence ici au simple fait que les scénaristes (à savoir Luigi Comencini lui-même, Bernardino Zapponi et Ruggero Maccari) ont créé des personnages et des péripéties absents dans la nouvelle – celle-ci ne comportant qu’une trentaine de pages, cette démarche était de toutes façons nécessaire. Non, le qualificatif « personnel » est en l’occurrence employé pour souligner une différence importante de traitement et de point de vue.

Cortázar et Comencini ont en effet développé la même situation d’une manière distincte (quoique des similarités existent), et la comparaison entre leurs approches respectives est intéressante car elle en dit long sur le regard dont le cinéaste italien a témoigné à l’occasion de ce film étonnant – aussi singulier que la nouvelle dont il est adapté.

De la parenthèse utopique de Cortázar…

Dans L’Autoroute du sud, l’embouteillage surréaliste décrit par Cortázar permet à ce dernier d’imaginer une situation d’où finissent par émerger, après des débuts difficiles, une réelle communication et une organisation solidaire entres les individus qui y sont confrontés. L’arrêt du trafic marque celui d’un système tourné vers l’individualisme et la performance, et qui de fait ne laisse que peu de temps et d’espace au partage, aux échanges et à l’empathie. La dernière phrase de la nouvelle est très révélatrice de ce point de vue ; alors que l’embouteillage a cessé et que les voitures redémarrent, Cortázar écrit en effet : […] sans que l’on sache bien pourquoi tant de hâte, pourquoi cette course dans la nuit entre autos qui ne se connaissaient pas, où personne ne savaient rien des autres, où tout le monde regardait fixement de l’avant, exclusivement de l’avant.

Dans la nouvelle, l’embouteillage créé donc un « black-out » qui voit naître des comportements sociaux positifs, mais temporaires – puisqu’ils disparaissent dès que les moteurs se remettent à tourner.

…au regard acide de Comencini

Le film de Comencini reprend le même constat sur la société moderne (donc un constat critique) mais son développement est plus pessimiste, puisque la situation n’engendre rien de constructif. Si Le Grand embouteillage est souvent drôle, il s’agit d’un humour acerbe, acide. Il y a bien une belle rencontre – celle entre la chanteuse napolitaine et le camionneur – mais elle est isolée, avant d’être souillée, même, par les autres (en d’autres termes, les personnages les plus sympathiques sont aussi ceux qui souffrent le plus). Les différents automobilistes sont loin d’être tous méprisables – auquel cas le discours eût été lourd et dépourvu de nuances (il demeure toutefois un peu trop appuyé) – mais on n’observe aucun élan de solidarité global, et nulle organisation cohérente et raisonnée ne se met en place. Entre le début et la fin de l’embouteillage, rien ni personne n’a évolué dans le bon sens, fut-ce de façon ponctuelle – au contraire, la situation est un moyen, pour Comencini, d’illustrer les difficultés, les vices et les maux de l’espèce humaine : l’usure du couple ; la trahison amoureuse ; la solitude ; l’égoïsme ; le mensonge ; la violence ; le voyeurisme ; le cynisme ; la suffisance ; l’orgueil ; etc.

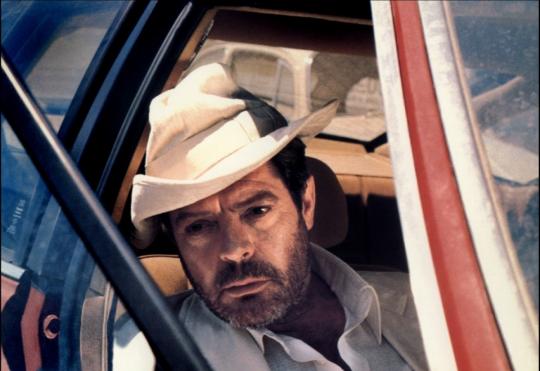

Patrick Dewaere

Résumé ainsi, le film pourrait sembler excessivement noir et pesant, or il n’en est rien ; comme précisé ci-dessus, Le Grand embouteillage comporte en effet de nombreuses scènes comiques, légères, qui s’enchaînent à un rythme souvent emmené. On rit des travers des personnages, mais il y a aussi quelques (rares) moments d’harmonie. Mais dans le fond, le film ne met que très rarement en scène les instants de partages nés sous la plume de Cortázar. Le malheur des uns reste incompris par les autres (lorsque le personnage interprété par Gérard Depardieu confie à des inconnus que sa femme le trompe, ses vis-à-vis éclatent de rire et lui tendent une bouteille d’alcool) ; la communication est le plus souvent inexistante (à l’image des longs monologues déclamés par Patrick Dewaere, qui n’a pas le moindre échange avec ceux qui l’entourent) ; et le couple qui invite l’acteur campé par Marcello Mastroianni dans leur demeure près de l’autoroute finit par révéler des intentions douteuses (leur invité n’est pas irréprochable pour autant, puisqu’il se jette sur la femme dès que son mari a le dos tourné). Enfin, le couple formé par Fernando Rey (The French Connection) et Annie Girardot vit sur des illusions, des apparences que l’embouteillage voit s’effriter peu à peu. Sans compter une scène d’agression particulièrement dérangeante qui rompt d’ailleurs avec le ton certes amer mais néanmoins léger dont le film usait jusque-là.

Quand les moteurs redémarrent, tout le monde reprend sa vie chacun de son côté, dans l’indifférence générale, comme dans la nouvelle de Cortázar ; mais à cette fatalité s’ajoute le fait que l’embouteillage n’aura jamais vu naître la plus brève illusion de changement. Comencini pose donc sur l’humanité un regard presque exclusivement sombre, puisque même quand les circonstances pourraient les y pousser, les individus ne vont pas les uns vers les autres, sauf quand ils peuvent en tirer un profit quelconque. La difficulté exacerbe leurs défauts ; elle ne provoque jamais ou rarement l’entraide et l’empathie. Et si certains masques tombent, ce qu’ils dissimulaient n’a rien de très reluisant…

Un casting exceptionnel

Difficile de parler du film sans évoquer son impressionnant casting. Côté italien, on retrouve le grand Marcello Mastroianni en vedette de cinéma un tantinet lubrique, incapable de résister au charme de son hôtesse, ainsi que Ugo Tognazzi, qui campe ici – avec beaucoup d’humour – un aristocrate terriblement hautain vis-à-vis de tous ceux qui n’appartiennent pas à sa classe (c’est-à-dire à peu près tout le monde dans l’embouteillage). Comme Mastroianni, quoique moins connu, Tognazzi a tourné avec un grand nombre d’illustres metteurs en scène, dont Michelangelo Antonioni, Jean-Luc Godard, René Clément, Sergio Corbucci, Dino Risi, Marco Ferreri, Pier Paolo Pasolini. Surtout réputé pour ses rôles comiques, il deviendra célèbre en France en interprétant un homosexuel caricatural dans La Cage aux folles, la comédie plutôt lourdingue d’Édouard Molinaro.

Marcello Mastroianni

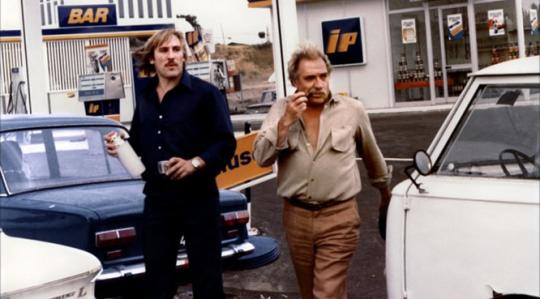

Fernando Rey est truculent en mari macho d’une totale mauvaise foi. La filmographie de ce comédien espagnol est également impressionnante, puisqu’il a joué notamment devant la caméra d’Orson Welles, de Luis Buñuel et de William Friedkin (dans French Connection). Son épouse est interprétée par Annie Girardot, toujours aussi juste (elle est particulièrement émouvante dans la séquence où elle pleure pendant que son mari est endormi) et qui, sauf erreur de ma part, assure elle-même ses dialogues en italien (sa voix est reconnaissable, et on perçoit un léger accent français).

Enfin, on retrouve avec grand plaisir Gérard Depardieu et Patrick Dewaere, qui jouaient pour la troisième fois dans le même film après Les Valseuses et Préparez vos mouchoirs, de Bertrand Blier – même s’ils n’ont ici aucune scène en commun. Ce n’était pas la première expérience de Depardieu avec un réalisateur italien, puisqu’il avait déjà tourné avec Bernardo Bertolucci (dans le culte 1900, avec également Robert de Niro, Burt Lancaster et Donald Sutherland) et Marco Ferreri, dans La Dernière femme. Dewaere est parfait dans le rôle d’un homme quitté qui lutte vainement pour ne plus penser à son ex compagne et fume des moitiés de cigarettes (pour les économiser) en parlant tout seul dans sa voiture – avec laquelle il simulera d’ailleurs un acte sexuel, en rentrant dans le véhicule arrêté devant le sien.

En dépit d’un ensemble un peu inégal, Le Grand embouteillage est une curiosité à découvrir, à la fois pour son casting prestigieux, son humour désabusé et sa peinture pessimiste de l’espèce humaine et de la société moderne.

Anecdote

Il est indiqué sur Wikipédia que le film Week-end (1967), de Jean-Luc Godard, était déjà une adaptation de L’Autoroute du sud, bien que l’écrivain ne soit pas crédité au générique. S’il est possible que le réalisateur du Mépris ait eut l’idée de ce film après avoir lu la nouvelle, il est difficile de parler d’une adaptation à proprement parler, tant Week-end présente de grandes différences avec le récit de Cortázar.

Plus noir que la nouvelle de Julio Cortázar dont il est l'adaptation, Le Grand embouteillage, s'il n'évite pas quelques lourdeurs, est servi par un casting international de grande classe.

3 commentaires

Hello!

Comencini n’a pas une vision très optimiste du genre humain. Prophétique des évènements futur ou réel objectivité?

Un article qui retrace bien l’ambiance du film. Quelques petites précisions :

– Ángela Molina, la musicienne, n’est pas napolitaine dans le film

– Annie Girardot joue en français et est doublée dans la version italienne par une italienne

– Mastroianni et son aventure, on peut croire que le couple lui propose une faveur contre un service

En tout état de cause, une bonne critique pour un chef-d’œuvre.

Merci pour ces précisions !