Film de Sam Mendes

Année de sortie : 1999

Pays : États-Unis

Scénario : Alan Ball

Photographie : Conrad L. Hall

Montage : Tariq Anwar et Christopher Greenbury

Musique : Thomas Newman

Avec : Kevin Spacey, Annette Bening, Mena Suvari, Thora Birch, Wes Bentley, Chris Cooper, Allison Janney

My name is Lester Burnham. This, is my neighbourhood. This, is my street. This, is my life. I’m 42 years old. In less than a year, I’ll be dead.

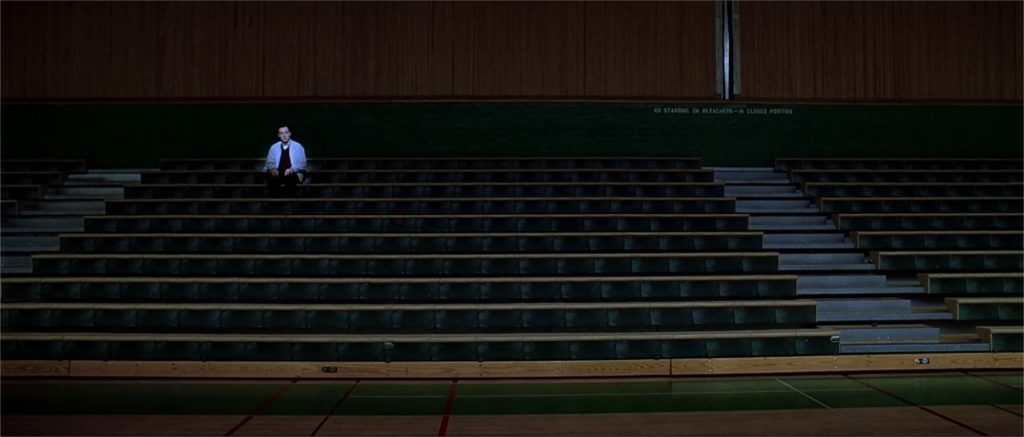

Lester Burnham (Kevin Spacey) dans American Beauty

Il y a une vingtaine d’années sortait American Beauty, de Sam Mendes, l’un des derniers grands succès critiques et commerciaux du 20ème siècle au cinéma. Un film qui aurait pu être un énième midlife crisis movie plus ou moins convenu, s’il n’avait été touché par une certaine grâce, restée intacte au fil des ans.

Synopsis du film

Lester Burnham (Kevin Spacey) a tout pour être heureux, selon les standards d’une société matérialiste : il mène une vie paisible dans une banlieue résidentielle bourgeoise, avec son épouse Carolyn (Annette Bening) et sa fille Jane (Thora Birch). Seulement voilà, la passion a depuis longtemps déserté son couple, il ne parvient plus à communiquer avec sa fille et il ne s’épanouit en rien dans sa vie professionnelle. Le meilleur moment de sa journée est, de son propre aveu, sa séance de masturbation matinale, sous la douche.

Deux événements distincts vont contribuer à bouleverser ce morne quotidien : l’arrivée de nouveaux voisins, les Fitts ; et la rencontre entre Lester et Angela Hayes (Mena Suvari), une amie de sa fille, sur laquelle il se met à fantasmer aussitôt (au grand dam de Jane).

Galvanisé par ce désir rajeunissant, Lester va entrer en rébellion contre les apparences et les règles qui régissaient jusque-là son existence. Un certain désordre va en découler…

Critique d’American Beauty

David Lynch, qui a été envisagé pour la réalisation d’American Beauty, a souvent parlé de la manière imprévisible dont les idées venaient à lui. Ils les comparent à un poisson, qu’on attrape

mais qu’on ne fabrique pas

(you don’t make the fish, you catch the fish

). Cela sous-entend que l’inspiration passe entre autres par l’observation, la perception de quelque chose qui existe déjà et qu’il s’agit d’abord de capter, puis d’utiliser à sa façon.

Les circonstances qui conduisirent Alan Ball à écrire ce qui deviendra American Beauty peuvent faire songer à la réflexion du réalisateur de Blue Velvet. À propos des origines de son inspiration, le scénariste (auquel on doit l’une des séries TV les plus profondes de tous les temps, à savoir Six Feet Under) évoqua deux événements, sans aucun lien direct : au début des années 90, près du World Trade Center (c’était dix ans avant le terrible attentat de 2001), il a fixé pendant de longues minutes un sac plastique virevoltant dans le vent ; en 1992, il s’intéressa à l’affaire Amy Fisher, la Lolita de Long Island

, dont les médias donnaient selon lui une vision trop simpliste. Du premier événement naîtra, bien plus tard, l’une des images les plus iconiques du film qui nous intéresse ici ; quant au second, s’il reste très éloigné de l’histoire d’American Beauty, on peut supposer qu’Alan Ball en a extrait au moins deux choses : l’idée d’une relation entre une adolescente et un quadragénaire ; et le sentiment, plus vaste, que la réalité est volontiers complexe et ambigüe. En effet, American Beauty n’a rien d’un film simpliste sur le plan de la morale.

L’un des thèmes centraux du film est relativement classique : American Beauty articule une critique du conformisme, dont la banlieue résidentielle chic américaine est ici le parfait symbole. La midlife crisis que traverse le personnage de Lester (Kevin Spacey, parfait dans le rôle) est directement liée à un mode de vie partagé, plus ou moins, par la majorité des citoyens vivant dans les sociétés capitalistes et matérialistes. C’est-à-dire un mode de vie essentiellement axé sur la recherche du confort et de la réussite économique.

Lester jouit certes de ses deux éléments d’ailleurs indissociables, mais il les a payés au prix de ses propres aspirations, gommées sous le poids des habitudes, et bien sûr au prix de sa relation avec sa femme – relation qui n’est devenue qu’une photographie, une apparence de plus, comme les pelouses soigneusement tondues et les voitures haut de gamme bien garées dans les allées symétriques des american suburbs.

Ce rejet complet de sa vie actuelle pousse Lester vers une nostalgie, classique elle aussi, d’une jeunesse synonyme de liberté, de désirs assouvis et d’espoirs malmenés par le temps. Son attirance pour Angela (Mena Suvari, dans l’un de ses premiers rôles), une lycéenne qui est aussi la meilleure amie de sa fille Jane (Thora Birch), est directement liée à cet élan nostalgique. Là aussi, le film décrit un phénomène banal, trivial même (l’attirance que certains hommes vieillissants manifestent envers de jeunes filles) ; et pourtant, la plume d’Alan Ball atteint, en le décrivant, un équilibre rare. Il évite à la fois la vulgarité, la complaisance, l’idéalisation ou au contraire un moralisme excessif. C’est-à-dire que si l’on trouve parfois Lester pathétique et agaçant (et qu’on comprend fort bien la colère de sa fille Jane), le film ne cherche pas pour autant à susciter de jugement binaire à son encontre.

Si cette attention n’eût concerné que le personnage de Lester, on aurait pu la trouver douteuse, or il n’en est rien : le scénario d’American Beauty – et la réalisation de Sam Mendes a de toute évidence respecté ce parti pris – exprime une forme d’empathie envers absolument tous les personnages du film (à l’exception, peut-être, du magnat de l’immobilier avec lequel Carolyn a une aventure, mais c’est un personnage très secondaire). C’est-à-dire qu’aucun d’entre eux ne peut être résumé par un ou deux qualificatifs, ou réduit à ses seuls défauts ; défauts dont le film cherche toujours à comprendre les origines (sans pour autant les expliciter lourdement).

Par exemple, l’apparente superficialité d’Angela, et son narcissisme de façade, masque un cruel manque de confiance en elle ; la rigidité et la violence du colonel Frank Fitts (Chris Cooper) découlent en partie de son homosexualité refoulée (dans American Beauty, la critique du conformisme s’étend aussi au domaine de l’intimité) ; même Carolyn (remarquable Annette Bening), souvent grotesque dans son obsession de la réussite commerciale, nous émeut quand elle fond en larmes, seule dans son SUV…

[ATTENTION SPOILER] Cette empathie fait mouche parce qu’elle est discrète, jamais trop appuyée. Ce délicat dosage vaut pour le film dans son ensemble : les scènes comiques ou plus graves ne sont jamais accentuées, elles s’insèrent au contraire naturellement dans le récit, comme les facettes indissociables d’une existence humaine tragi-comique. Le motif de la rédemption est traité avec ce même alliage de sérieux et de légèreté : Lester retrouve une certaine dignité en refusant de coucher avec Angela à la fin du film (après avoir appris sa virginité) et dans le même temps, on ne va pas lui remettre une médaille parce qu’il ne déflore pas une adolescente alors qu’il a quarante ans passés. On sourit de ce rachat très relatif, sans le mépriser pour autant – car American Beauty cherche à nous faire voir la beauté dans les détails. [FIN DU SPOILER]

Le titre est ambigu. Qualifiée d’américaine

, cette beauté

peut être une référence ironique à l’idéal de vie superficiel que le film décrit avec acidité ; mais aussi, et c’est plus probable, à une beauté beaucoup plus pure et abstraite : celle que le jeune voisin des Burnham (Wes Bentley) cherche à saisir avec sa caméra.

Personnage clé que ce jeune homme prénommé Ricky. De par la compréhension extrême qu’il témoigne envers un père tortionnaire, et une mère passive face à la violence de ce dernier, Ricky incarne la démarche empathique inhérente au film. Il tient souvent une caméra, ce qui achève de suggérer qu’il véhicule, en partie, le point de vue de l’auteur. Son père est par ailleurs un homosexuel refoulé, or Alan Ball soupçonne que c’était le cas de son propre père – autre indice soulignant une proximité entre le scénariste et ce personnage.

C’est lui qui filme le fameux sac plastique soulevé par le vent, or cette scène est la reproduction d’un moment vécu par Ball lui-même. Or qu’est-ce qui caractérise Ricky principalement ? Son refus de juger les autres (il ne le fait qu’une fois, sous le coup de la colère, en s’adressant à Angela) et sa capacité à voir la beauté du monde dans des détails fugaces. Ces deux aspects sont d’ailleurs liés : cette beauté, il tente aussi de la voir chez les autres êtres humains, voire de la partager avec eux.

[ATTENTION SPOILER] Mais nous savons (puisqu’il l’a confié lui-même) que Ball, qui avait environ trente-cinq ans lors de l’écriture d’American Beauty, a aussi mis une partie de lui dans le personnage de Lester Burnham. Quand on songe à cela, le plan où l’on voit Ricky sourire en regardant le cadavre de Lester – parce qu’il sait, à en juger par l’expression du mort, qu’il est parti en paix avec lui-même et avec le monde – prend une dimension encore plus grande. Quelque part, dans cette image, Ball fait se rejoindre deux facettes de lui-même, deux époques de sa vie dans un même état de béatitude face à une beauté inexplicable, indescriptible, mystérieuse (qu’évoque d’ailleurs parfaitement la remarquable bande originale de Thomas Newman, en particulier le thème énigmatique au piano). [FIN DU SPOILER]

Une beauté quasi mystique dont la conscience, même vague, doit nous inspirer de la reconnaissance, de la compréhension et une certaine humilité, plutôt que des jugements trop hâtifs. Le film n’en égrène aucun, c’est en partie ce qui le rend précieux.

Anecdotes

La photographie fut confiée à Conrad J. Hall, immense chef opérateur dont American Beauty fut l’avant-dernier film. Il travailla ensuite sur Les Sentiers de la perdition, également de Sam Mendes.

Le film a été distribué par DreamWorks Pictures, la société co-fondée par Steven Spielberg, lequel avait été immédiatement séduit par le scénario d’Alan Ball. Le même Spielberg a encouragé Sam Mendes, alors inexpérimenté comme réalisateur de cinéma (il travaillait dans le domaine du théâtre), à tourner American Beauty.

La bande originale de Thomas Newman (grand compositeur de musique de film ; il a signé notamment celle de In the Bedroom) a été unanimement saluée par la critique. Basée sur des motifs minimalistes, elle avait pour objectif, selon Newman lui-même, de préserver l’ambiguïté morale

du scénario.

Jake Gyllenhaal a été auditionné pour le rôle de Ricky, finalement tenu (avec brio) par Wes Bentley. Gyllenhaal connaîtra le succès à peine deux ans plus tard dans le culte Donnie Darko, aux côtés de sa sœur Maggie.

L’une des qualités d’American Beauty est d’avoir su aborder des thèmes fréquents (la critique du conformisme ; la crise de la quarantaine…) tout en dépassant les poncifs auxquels ils conduisent souvent. C’est un film nuancé, singulier aussi, qui pose sur ses personnages un regard à la fois lucide et toujours compréhensif, et qui invite à méditer plutôt qu’à juger. À méditer sur une société aux valeurs matérialistes certes, mais aussi sur des êtres humains imparfaits, dont les défauts révèlent souvent les failles et les névroses, et enfin sur une beauté informulable, insaisissable, dans laquelle le film semble puiser une bienveillance jamais mièvre et, dans le fond, assez spirituelle.

Aucun commentaire