Film de Robert Wise

Titre original : The Andromeda Strain

Année de sortie : 1971

Pays : États-Unis

Scénario : Nelson Gidding, d’après le roman de Michael Crichton The Andromeda Strain

Photographie : Richard H. Kline

Montage : Stuart Gilmore, John W. Holmes

Avec : Arthur Hill, James Olson, Kate Reid, David Wayne, Paula Kelly, George Mitchell.

Senator from Vermont: Hmm. What do we do about that?

Dr. Jeremy Stone: Precisely, Senator. What do we do?

Très pointu sur le plan scientifique et filmé avec tout le savoir faire de Robert Wise, Le Mystère Andromède, en conjuguant rigueur, crédibilité et efficacité, s’affirme comme un modèle du cinéma de science-fiction.

Synopsis de Le Mystère Andromède

Le satellite Scoop VII s’écrase à Piedmont, une petite ville du Nouveau Mexique. Pendant les heures qui suivent le crash, les habitants meurent brutalement.

Une équipe de scientifiques composée de Jeremy Stone (Arthur Hill), Charles Dutton (David Wayne), Mark Hall (James Olson) et Ruth Leavitt (Kate Reid) est mobilisée pour tenter d’identifier et d’analyser la cause de l’épidémie : un micro organisme d’origine extra-terrestre.

Ils disposent pour cela d’un laboratoire top secret dédié à la prévention des crises biologiques et baptisé « Wildfire« .

Critique du film

Le Mystère Andromède est avant tout un roman de Michael Crichton, paru deux ans avant la sortie du film (soit en 1969) et qui connut un grand succès (roman qui a d’ailleurs fait l’objet d’une adaptation télévisuelle produite par Ridley Scott en 2008).

Diplômé de l’Harvard Medical School, Crichton a donné dans la plupart de ses romans une place essentielle à la technologie, à la médecine et à la science en général. On retrouve d’ailleurs cet aspect dans plusieurs des longs-métrages qu’il réalisa, comme par exemple Morts Suspectes (Coma), un honnête thriller en milieu hospitalier avec Michael Douglas, et Looker, avec Albert Finney et James Coburn, un film de SF avec de bonnes idées mais souvent maladroit.

Le Dr. Ruth Leavitt (Kate Reid)

Le Mystère Andromède s’inscrit pleinement dans cette volonté de Crichton d’utiliser ses connaissances scientifiques pour élaborer des récits documentés, crédibles et extrêmement précis. Ce roman est considéré comme le plus important de sa carrière (même si Jurassic Park, paru en 1990, fera évidemment beaucoup parler de lui, notamment après son adaptation cinématographique par Steven Spielberg) ; c’est en tous cas celui qui lui apporta une véritable reconnaissance en tant qu’auteur.

Il faut dire qu’il s’agit là d’un modèle de récit de science-fiction, construit de manière assez classique mais particulièrement pointu et détaillé sur le plan scientifique ; et qui comporte, comme beaucoup d’œuvres de fiction sorties à cette époque, des références explicites au contexte de la guerre froide, l’auteur pointant notamment les dangers de la célèbre course aux armements.

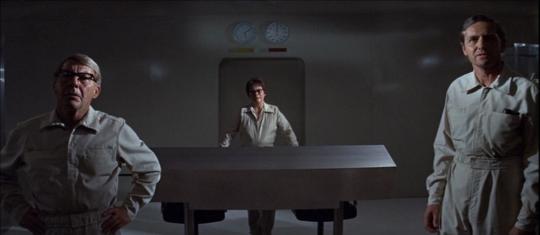

Le Dr. Dutton (David Wayne), le Dr. Leavitt (Kate Reid) et le Dr. Stone (Arthur Hill)

C’est l’expérimenté Robert Wise qui, sur un scénario très fidèle au roman, porta celui-ci à l’écran. Comme le souligne justement le critique Jean-Baptiste Thoret dans son analyse proposée sur le DVD du film, Wise est l’archétype du « faiseur », de l’artisan qui réalise, souvent sur commande, des films dans des genres très différents, mais avec suffisamment de style et de rigueur pour avoir laissé dans le paysage cinématographique américain une aura et une empreinte qui lui sont propres. Wise avait déjà signé un grand classique de la science-fiction dans les années 50 avec Le Jour où la terre s’arrêtera et il témoigne, dans Le Mystère Andromède, de ce savoir-faire qui, quand il est mis au service d’un scénario bien construit et intelligent, donne des films finalement assez parfaits, sans aucune fausse note pour en altérer la mécanique précise et efficace.

Après quelques scènes qui permettent de poser la situation et de présenter les personnages principaux et leur rôle, Le Mystère Andromède se concentre ensuite pour ainsi dire exclusivement sur les recherches des quatre scientifiques qui tentent, au sein d’un laboratoire ultra-sophistiqué, d’isoler, d’identifier puis d’analyser un micro organisme extra-terrestre.

La particularité du film réside donc dans son approche extrêmement technique, scientifique, qui laisse volontairement peu de place au spectaculaire et à la dramatisation. Tout est minutieusement détaillé : les procédures au sein du laboratoire, la phase de décontamination et d’immunisation des scientifiques (objet de six minutes de film), et évidemment toutes les étapes de tests, de recherche et d’analyse de l’organisme.

Le résultat fascine par sa crédibilité et sa précision. Cela fonctionne d’autant mieux que les personnages sont bien définis : chaque scientifique a ses compétences propres mais aussi une personnalité bien à lui.

Karen Anson (Paula Kelly) et Mark Hall (James Olson)

Wise met en scène ce fascinant huis clos scientifique avec un juste dosage de sobriété et de style, d’application et d’inspiration. On retrouve dans plusieurs scènes le procédé du split screen popularisé par Richard Fleischer en 1968 avec L’Étrangleur de Boston et – parce que Wise l’utilise avec parcimonie – cela fonctionne plutôt bien.

Ici, le split screen est utilisé pour représenter les pensées du Dr. Stone, à droite.

Côté photographie, le metteur en scène bénéficie d’un collaborateur précieux en la personne de Richard H. Kline, connu entre autres pour L’Étrangleur de Boston (décidément), Furie (de Brian De Palma), Star Strek (du même Robert Wise) et La Fièvre au corps de Lawrence Kasdan.

Lent mais sans temps mort, Le Mystère Andromède, qui se distingue par la dimension très technique du récit, est un film intéressant, efficace et finalement assez fascinant, mis en scène avec toute l'expérience de son réalisateur.

2 commentaires

C’est un bon film de S.F

Mais on peut ajouter à cette critique que M. Robert Wise, au lieu de dépenser son fric dans des effets sonores bien pourris, aurait mieux fait de recréer des faux animaux cobayes, quitte à filmer les scènes des tests de manière moins crue pour qu’on ne voit pas trop le subterfuge.

« Le Village des damnés »

Ce film construit comme un dossier présente un bel exemple de science-fiction, à savoir une fiction donnée pour scientifique, plausible car étayée par des éléments insoumis à une imagination autre que factuelle. On conduit une hypothèse de départ jusqu’à son terme, on observe les actions et les réactions d’un milieu, on enregistre les métamorphoses d’un phénomène avec rigueur et sans aucun pathos. La caméra devient un microscope, les personnages des cobayes, le temps et l’espace les coordonnées d’une expérience aux allures de fable morale. Mais au lieu d’une sèche démonstration, d’une alarmiste mise en garde des dangers de la science, nous voici en présence d’une œuvre d’une véritable humanité, d’une grande forme qui parvient à dire, avec humilité et conviction, deux ou trois choses importantes sur le spécimen humain et son possible devenir.

Un générique bruitiste et documentaire donne le ton, qui tresse les crépitements des téléscripteurs au glas funèbre, qui constitue un diaporama de textes, de termes techniques, de noms pour l’instant obscurs, autant de pièces d’un puzzle à résoudre comme une énigme, celle du titre français mais pas seulement, autant de pièces d’un dossier à examiner durant deux heures, autant de lignes narratives que le scénario du film va déployer, en se basant sur un scénario lui-même scientifique. En quelques minutes, avec ce modèle d’introduction, Wise démontre à la fois sa science du montage – son apprentissage sous les auspices de Welles – et du son – là encore, après des débuts aux côtés d’un brillant homme de radio, qui terrorisa un pays par la seule force du média. Comment oublier du reste la magistrale bande-son de « La Maison du diable », où la hantise se manifestait avant tout acoustiquement, par d’assourdissants coups portés à une porte, par de troublants chuchotements ?

Le meilleur reste à venir. Deux scientifiques explorent un village du Nouveau-Mexique, célèbre pour ses expérimentations atomiques. Dans cette séquence diurne, avec une horreur manifeste en plein soleil, celle de dizaine de corps figés en pleine rue, dans des magasins, chez eux, les échos de l’Antiquité et de l’Histoire contemporaine s’entremêlent : ce que nous voyons, ce que nous découvrons avec ces hommes aux combinaisons d’astronautes, résonne avec les corps pétrifiés de Pompéi, avec les corps évanouis d’Hiroshima, dont ne reste qu’un contour indélébile sur les murs irradiés. Bienvenue dans l’ère des tueries de masse, qui réactivent les grands massacres autrefois dévolus aux seuls caprices de la nature. Comme l’affirme aux visiteurs le premier survivant, « C’est vous » la cause de cette désolation.

La maîtrise du cadre (Wise demeure avec Anthony Mann et John Carpenter l’un des grands maîtres de l’espace américain), du tempo, des figures de style tels que l’écran fragmenté, déjà expérimenté par le Norman Jewison de « L’Affaire Thomas Crown » pour ses jeux de séduction, et bientôt théorisé, systématisé par le De Palma de « Sœurs de sang » et « Carrie », la tension et la surprise qui irriguent la scène en font une indiscutable leçon de cinéma et un bel échantillon du classicisme hollywoodien dans sa pleine maturité. Le Carpenter de « The Thing » s’en souviendra pour l’ouverture de son grand poème paranoïaque (déjà présente ici, bien sûr).

Le reste de l’action se déroule dans un gigantesque silo, qui emprunte sa claustrophobie à la station de « 2001, l’Odyssée de l’espace » et annonce le décor de l’affrontement et de la révélation entre le père et le fils de « La Guerre des étoiles ». Comme chez Kubrick, l’hyper technologie aboutit à un tombeau, symboliquement enterré, et comme chez Lucas, les anciens mythes servent à établir une nouvelle mythologie, mais non pas pour véhiculer un nouvel espoir, pour enchanter encore un public qu’il s’agit d’initier à un nouveau type de divertissement. Ici, pas de jouvenceau découvrant le vaste monde dans l’apprivoisement de ses pouvoirs, mais une course contre la montre, un jeu dangereux sans vainqueur. Dans cette « Guerre des mondes » revisitée, les humains ne doivent leur survie provisoire qu’à un mauvais alcool et aux pleurs mécaniques d’un nourrisson, certainement pas aux multiples procédures de stérilisation… Victoire ironique, comme chez Wells, où les bactéries inoffensives pour l’Homme le libéraient de l’invasion extra-terrestre – « tout ce qui ne me détruit pas me rend plus fort ».

Par d’autres moyens, avec un autre regard, ce cinéaste, qui jamais ne se considéra comme un auteur (et que la critique ne prit, à tort, jamais pour tel), dresse un constat identique à celui des représentants du Nouvel Hollywood. L’ère du soupçon, étudiée en littérature par Nathalie Sarraute, se répand dans la « vraie vie », se vit au quotidien par les citoyens d’une société empoisonnée par le doute, la perte de confiance, la désillusion. Le mensonge, la manipulation, les nouvelles idolâtries règnent dans l’Amérique des années soixante-dix, dont ce film fait le saisissant portrait. Et il le fait sans emphase, sans lourdeurs, mais avec de vrais personnages, de vrais corps fragiles et proches (belle galerie de scientifiques de chair et de sang, avec mention spéciale pour la femme du groupe). Le microcosme sociologique du huis clos excède cependant une nation et renvoie à l’humanité entière, comme l’équipage cosmopolite de l’Enterprise.

Wise décrit un monde en sursis, désertique, un monde sans Dieu, où les prêtres gisent sur les marches de leur église, où les rares rescapés ressemblent à des anachorètes, où les programmes scientifiques portent le nom de constellations et de figures mythologiques défuntes, où les fermes agricoles dissimulent des recherches létales. La mort tombée du ciel alimente la mort en cours d’élaboration. Dans cette prospective autodestructrice, un enfant et un vieillard ne pèsent guère, alpha et oméga d’une très vieille histoire. À la mélancolie majestueuse du joggeur de Kubrick, il substitue un sens du tragique, du fatum qui fera tomber les boxeurs de « Nous avons gagné ce soir », qui fauchera les amants sacrifiés de « West Side Story », qui emprisonnera à demeure l’héroïne orpheline de « La Maison du diable », et interrompra les chants sucrés de « La Mélodie du bonheur ». Pour ne pas retenir l’avertissement de Klaatu, les hommes se condamnent à l’impuissance, face à eux-mêmes et face à ce dynamique cancer stellaire.