Film de François Truffaut

Année de sortie : 1968

Pays : France

Scénario : François Truffaut, Claude de Givray et Bernard Revon

Photographie : Denys Clerval

Montage : Agnès Guillemot

Musique : Antoine Duhamel

Avec : Jean-Pierre Léaud, Claude Jade, Delphine Seyrig, Daniel Ceccaldi, Claire Duhamel, Michael Lonsdale

Un p’tit village, un vieux clocher,

Charles Trenet, Que reste-t-il de nos amours ?

un paysage, si bien caché,

et dans un nuage, le cher visage, de mon passé.

Grâce à un partenariat entre Netflix et MK2, plusieurs films de François Truffaut sont désormais disponibles sur la plateforme américaine de vidéo à la demande, dont le célèbre cycle consacré à Antoine Doinel. Retour sur ce qui est sans doute le film le plus frais, le plus léger de ce cycle : Baisers volés.

Synopsis du film

Le jeune Antoine Doinel (Jean-Pierre Léaud) est définitivement exclu, pour mauvaise conduite, de l’armée, dans laquelle il s’était engagé suite à une déception sentimentale et à la lecture de Servitude et grandeur militaire, d’Alfred de Vigny. Rapidement, il cherche à revoir Christine Darbon (Claude Jade), une jeune femme de bonne famille qu’il côtoie depuis quelques temps. Ses parents (Daniel Ceccaldi et Claire Duhamel) lui trouvent un emploi : veilleur de nuit dans un hôtel.

De fil en anguille, Antoine va finir par exercer la profession de détective privé. Un travail atypique pour lequel il n’est pas très doué, et qui va rendre sa vie sentimentale encore un peu plus compliquée…

Critique de Baisers volés

Quand j’étais au collège, mon professeur nous expliquait la différence entre le tact et la politesse : un monsieur en visite pousse par erreur la porte d’une salle de bains et découvre une dame absolument nue. Il recule aussitôt, referme la porte et dit : “Pardon madame.” Ça, c’est la politesse. Le même monsieur poussant la même porte découvrant la même dame complètement nue sort, lui, en disant : « Pardon monsieur.” Ça, c’est le tact.

Delphine Seyrig dans « Baisers volés »

L’exercice de la critique peut être délicat, en particulier quand il concerne des films que l’on a découverts très jeune et que l’on associe à des sensations, des impressions et des souvenirs si intimes qu’en parler revient un peu à parler de soi-même. Je suppose que toute critique de film dit quelque chose sur son auteur mais disons qu’en règle générale, je me garde de faire trop de références personnelles sur ce site. Dans le cas présent, je ne m’accorderai qu’une digression en début d’article, après quoi je vais tenter de parler davantage de Baisers volés que de ce qu’il a représenté, et représente toujours à mes yeux.

Je devais avoir environ dix ans quand j’ai vu le cycle Antoine Doinel, pas tout à fait dans un ordre chronologique ; il me semble avoir visionné la trilogie « adulte » (constituée de Baisers volés, Domicile conjugal et L’Amour en fuite) avant le film de l’adolescence (Les 400 coups, monument de la Nouvelle vague mais surtout, l’une des plus belles chroniques adolescentes qui soit) et avant la transition que représente le charmant moyen métrage Antoine et Colette, dans lequel Léaud donne la réplique à Marie-France Pisier.

Tous ces films (cinq au total, dont quatre longs métrages) mettent en scène le même protagoniste, incarné – et ce terme prend ici tout son sens, tant il est impensable d’imaginer quelqu’un d’autre dans le rôle – par Jean-Pierre Léaud, à différentes époques de sa vie. Il faut souligner que François Truffaut n’avait pas anticipé ce processus au moment de tourner Les 400 coups, et qu’il ne pensait d’ailleurs pas forcément tourner une suite à Antoine et Colette ; comme il le confia lui-même, le désir de tourner de nouveau avec Léaud fut le principal moteur de l’écriture de Baisers volés, davantage que le souci de prolonger un cycle.

Quand j’ai découvert ces films, je n’étais pas tout à fait entrer dans l’adolescence et ne connaissais pour ainsi dire pas Paris, bien que cette ville soit située non loin de là où j’ai grandi. Le cycle Doinel m’a fait rêver d’une capitale ô combien belle et romantique, comme il m’a fait rêver de rencontres amoureuses, de petits boulots fantasques, de beaux-parents sympathiques et de vie de couple avant que j’aie eu l’âge de faire, plus ou moins, l’expérience de tout cela. Pour revenir à Paris, je suis convaincu que ces films ont contribué à l’image que je me fais de cette ville. Cela n’a rien de très étonnant : les rapports que nous entretenons avec les lieux qui marquent notre existence ont été définis par notre propre vécu mais aussi par ce que le cinéma, la peinture, la musique ou la littérature nous ont transmis – ces deux dimensions (l’expérience « réelle » et le monde perçu à travers l’art) s’influençant mutuellement, dans une sorte de dialogue secret.

Baisers volés est le 8ème long métrage de François Truffaut. Il prolonge le récit de son premier, Les 400 coups, ainsi que celui d’Antoine et Colette, l’un des segments d’un film à sketches sorti en 1962 (L’Amour à vingt ans). Comme je l’ai déjà précisé, le réalisateur s’attelle à l’écriture du projet parce qu’il souhaite retrouver son acteur fétiche, qu’il a découvert si jeune et qui était déjà devenu l’un des visages de la Nouvelle vague française : le singulier, l’incomparable Jean-Pierre Léaud. Truffaut n’a donc pas de thème spécifique en tête quand il prend sa plume pour écrire le scénario. Selon lui d’ailleurs, Baisers volés ne raconte rien du tout

. Face aux réactions enthousiastes du public, le réalisateur se fera même la réflexion suivante : tiens, ils peuvent aimer un film sans sujet

!

On comprend ce qu’il veut dire : la trame de Baisers volés est beaucoup plus libre, aérienne, moins dense et resserrée que celle de Tirez sur le pianiste, La Peau douce ou encore La Mariée était en noir, du même Truffaut. Il est faux, ceci dit, de dire que le film ne raconte rien. Qu’on ne puisse identifier de sujet précis, de propos particulier, soit ; mais on peut en dire autant de beaucoup de films et de romans admirables. Baisers volés est simplement une tranche de vie, celle d’un jeune homme plein d’incertitudes évoluant dans le Paris des années 60, et raconter cela, c’est bel et bien raconter quelque chose.

Je disais le Paris des années 60, il faudrait dire le Paris de l’année 68, date qui bien entendu est historique et pleine de sens. Le tournage du film précède d’environ 3 mois les fameux événements de mai, et plusieurs détails peuvent être mis en perspective avec ces derniers.

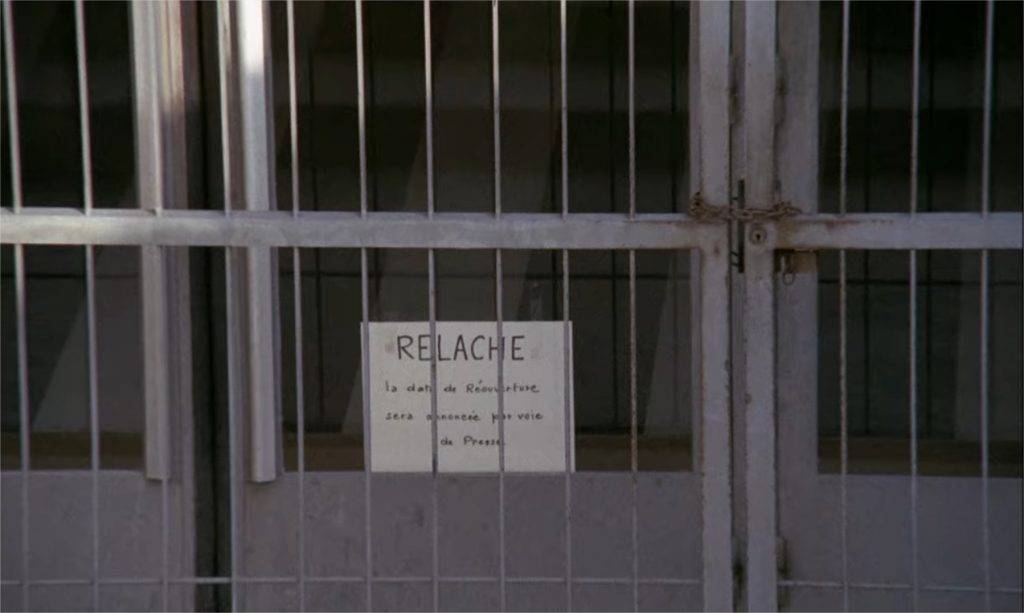

D’abord, le générique de début s’ouvre sur un plan montrant la Cinémathèque française fermée, ce qui constitue une référence directe à l’affaire de la Cinémathèque (février 1968), à l’occasion de laquelle Truffaut prit position en faveur d’Henri Langlois – le créateur, avec Georges Franju, de l’établissement. Ce soutien est d’ailleurs explicité par le message suivant : Baisers volés est dédié à la Cinémathèque française d’Henri Langlois

. Or, le poste de directeur occupé par ce dernier était menacé par André Malraux, alors ministre de la Culture (Malraux appréciait Langlois mais agissait, semble-t-il, sous la pression de Michel Debré, ministre des Finances). S’opposent ainsi deux visions de la culture : celle de Langlois et Truffaut, probablement déconnectée d’impératifs commerciaux et d’objectifs de rentabilité, et celle, plus comptable, plus « gestionnaire », plus bourgeoise pourrait-on dire, qu’incarnât à cette occasion le pouvoir gaulliste.

Cette opposition, que je schématise volontairement ici, est représentative d’une partie des revendications de 68. Sous cet angle, Baisers volés, qui n’est pas du tout un film politique, est bel et bien ancré dans son époque. Enfin les personnages du film, et en particulier les personnages féminins, reflètent, pour la plupart, les bouleversements culturels à venir ; fréquemment, dans Baisers volés, les femmes parlent librement de sexe et de relations sans lendemain et même si la libération sexuelle n’est en rien le sujet du film, elle flotte, pourrait-on dire, en arrière-plan.

Comme indiqué plus haut, la particularité de Baisers volés réside dans l’absence d’un enjeu dramatique fort, d’un thème précis, ce qui n’était pas si fréquent dans le cinéma français de l’époque, y compris celui de la Nouvelle vague. L’exercice n’est pas facile : confié à un auteur mal inspiré, il peut produire quelque chose d’inconsistant. C’est loin d’être le cas ici : Baisers volés est un film plus riche que ce que son propre metteur en scène ne semblait le penser.

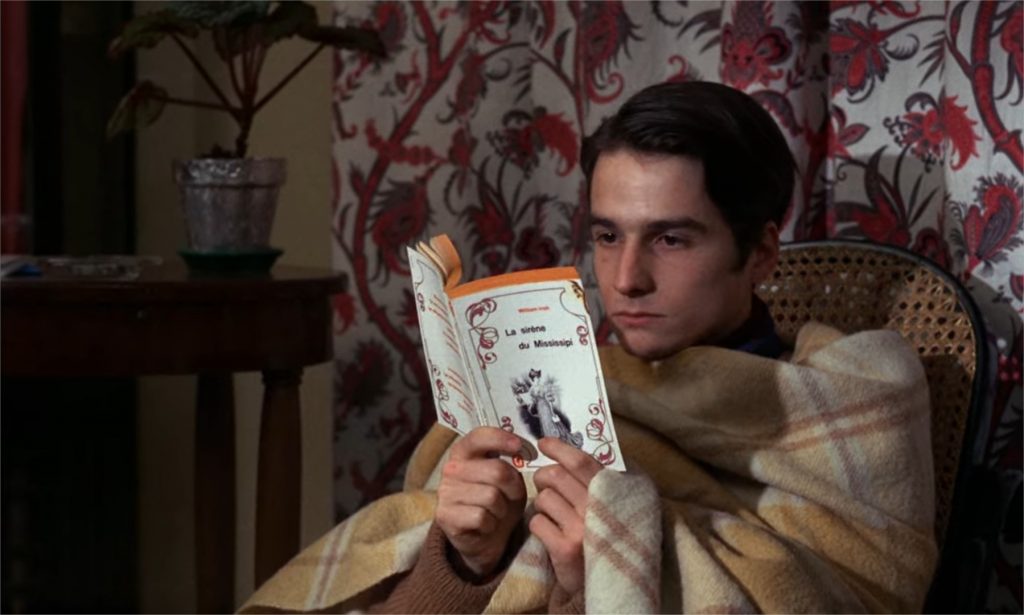

D’abord, c’est un film romanesque. La littérature y est omniprésente, et interfère sans cesse avec la vie réelle (ce qui rejoint ce que je disais plus haut). Par exemple, Antoine Doinel confie s’être engagé dans l’armée parce qu’un livre précis (Servitude et grandeur militaire) lui en avait donné l’envie, tandis que sa relation avec Fabienne Tabard (Delphine Seyrig) renvoie au Lys dans la vallée, le roman de Balzac que le protagoniste lit au début du film. En d’autres termes, il y a ici l’idée qu’on construit en partie sa vision du monde à travers ses lectures (et plus généralement, à travers l’art). Évidemment, Doinel se confronte à une réalité souvent différente de la fiction, et Baisers volés raconte aussi l’histoire du rapport parfois difficile que ce personnage rêveur et volontiers romantique entretient avec le monde réel.

Sans doute parce qu’il ne part pas d’une intrigue « solide », Truffaut a cherché à donner à chaque scène, même les plus courtes (la plupart des scènes le sont, d’ailleurs), une saveur particulière, afin de maintenir l’attention du spectateur. Le film regorge ainsi de petits détails séduisants, drôles, charmants, émouvants et parfois même étranges. Si le parcours de Doinel s’inscrit dans un cadre réaliste, Baisers volés est en effet souvent décalé, pittoresque. Truffaut filme par ailleurs des choses étonnantes, en apparence (et seulement en apparence) déconnectées de l’histoire ; en témoigne la séquence montrant le parcours d’une lettre envoyée en pneumatique (procédé utilisé à Paris de 1868 à 1984) dans les égouts parisiens. Le geste est moins gratuit qu’on pourrait le croire : en filmant les noms des rues placardés dans les égouts, la caméra nous montre Paris sous un angle inédit, tandis que la scène devient la métaphore de la communication secrète, souterraine entre deux amants illégitimes.

Truffaut excelle dans l’art de créer des scènes à la fois simples et pleines de sens. On citera celle, devenue célèbre, où Doinel, face à son miroir, articule à plusieurs reprises les noms des deux femmes qu’il aime pour sonder ses sentiments à leur égard, avant de scander le sien comme pour mieux savoir qui il est vrai vraiment. Quant à la partition d’Antoine Duhamel, tout à tour mélancolique, légère ou mystérieuse (à l’image du motif composé d’une note qui accompagne les apparitions énigmatiques d’un inconnu inquiétant, élément qui sera d’ailleurs repris dans Domicile conjugal), elle contribue largement à l’atmosphère savoureuse de Baisers volés.

Le soin accordé à tous les détails d’un plan se retrouve au niveau de la caractérisation des personnages, y compris ceux qui n’apparaissent que brièvement à l’écran. Tous sont bien croqués, évocateurs, truculents parfois, et tous semblent porter une histoire particulière. En résumé, ils sont tous exceptionnels

, pour paraphraser Fabienne Tabard lorsqu’elle rend visite à Antoine dans son appartement montmartrois.

Cet aspect est fondamental car il traduit, sans doute, la curiosité et l’empathie que le genre humain semblait inspirer à Truffaut. Le plaisir qu’il prend à dépeindre un militaire, une vendeuse de chaussures, un vieux détective privé, une famille bourgeoise, un patron de magasin arrogant, raciste et dénué d’empathie (savoureux Michael Lonsdale !), un homosexuel éconduit ou un amoureux transi et solitaire ne trompe pas : Baisers volés est le film d’un observateur attentif des autres, de quelqu’un qui s’intéresse aux gens sans les juger.

Comme la chanson de Charles Trenet qui ouvre et ferme le film (Que reste-t-il de nos amours ?), Baisers volés a quelque chose d’à la fois nostalgique et de réconfortant, de frais et de touchant. Et de même que Doinel appréhende la vie en étant habité par ses lectures, les spectateurs du film, du moins certains, gardent quelque chose de Baisers volés en se promenant dans un parc avec son compagnon ou sa compagne, ou simplement en regardant Paris.

D’ailleurs, en le revoyant hier soir, j’ai constaté que le hasard a fait que j’habite non loin de là où vit Antoine Doinel dans le film : son appartement est situé Place Saint-Pierre, surplombé par le square Louise-Michel, en haut duquel se dresse la basilique du Sacré-Cœur. Vivant pour ma part près de Jules Joffrin, je passe très souvent Place Saint-Pierre ; quand je le ferai à l’avenir, j’aurai sûrement une pensée pour Antoine…

Regarder Baisers volés en streaming

Film disponible en streaming sur la ou les plateforme(s) suivante(s) :

Baisers volés relate les aventures sentimentales d'un jeune homme aux prises avec une réalité parfois éloignée de ses rêveries et souvenirs littéraires, mais néanmoins souvent passionnante et surprenante. Si le résultat possède autant de charme, c'est sans doute parce que François Truffaut n'était pas qu'un très bon cinéaste mais aussi, visiblement, un homme empathique, fin observateur du genre humain et grand passionné de cinéma, de musique et de littérature. C'était aussi, sans doute, un amoureux de Paris, et cela se ressent dans sa manière de filmer cette ville.

Aucun commentaire