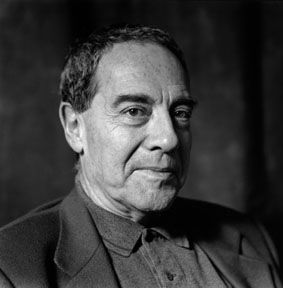

Le réalisateur et scénariste français Alain Jessua est l’auteur d’une œuvre singulière mélangeant habilement fantastique et critique sociale.

Les débuts

Alain Jessua a fait ses premiers pas dans le cinéma en tant que stagiaire, dans les années 50. Après une première expérience aux côtés de Jacques Becker (sur Casque d’or), il effectue un stage sur le tournage de Madame de…, de Max Ophüls, réalisateur dont il retiendra notamment son approche de la direction d’acteurs (Ophüls faisait vider le plateau pour répéter une scène avec ses comédiens, ce que Jessua fera souvent par la suite ; plus généralement, il gardera toujours à l’esprit que la technique ne doit pas brider le jeu des acteurs).

Dès son premier long métrage intitulé La Vie à l’envers (sorti en 1964), Alain Jessua a marqué son cinéma par une volonté de réfléchir sur les différents aspects de la société contemporaine. Ce film met en scène un agent immobilier incarné par Charles Denner (l’homme qui aimait les femmes dans le film éponyme de François Truffaut ; mais sa carrière est trop riche pour être résumée ici), qui du jour au lendemain s’isole dans son appartement parisien pour tenter d’y trouver une forme nouvelle de bonheur.

S’inspirant d’une réflexion du philosophe Pascal (selon laquelle le malheur de l’homme provient de son impossibilité à vivre entre quatre murs), la posture de Jacques Valin (le personnage campé par Denner) s’affirme comme une réaction – radicale – au culte du divertissement et à l’agitation qui caractérise la société moderne. Dans ce film, Jessua utilise beaucoup le plan séquence, un choix logique au regard de l’état d’esprit du protagoniste (celui-ci recherchant le calme et une forme d’économie, une surenchère de plans aurait été en contradiction avec sa démarche). Jessua aura de moins en moins recours à ce procédé par la suite, préférant, comme il le déclara lui-même, découper un maximum ses films notamment pour bénéficier d’une plus grande liberté au montage. Le casting de La Vie à l’envers comprend également Anna Gaylor et Jean Yanne.

Charles Denner, Anna Gaylor et Jean Yanne (en arrière plan) dans « La Vie à l’envers ».

Trois ans plus tard, Jessua signe Jeu de massacre, avec Jean-Pierre Cassel et Michel Duchaussoy. Il collabora notamment sur ce film avec le graphiste et auteur de bande dessinées belge Guy Peellart, qui signa des affiches de films pour Martin Scorsese, Robert Altman, Francis Ford Coppola, Robert Bresson et Stephen Frears. Jeu de massacre obtint le prix du meilleur scénario lors du Festival de Cannes 67. Le site sebtheplayer en propose une critique intéressante.

L’étrange et le fantastique au service d’une critique sociale

Entre 1973 et 1982, Alain Jessua tourne quatre long métrages qui pourraient presque être considérés comme une quadrilogie. Non pas que leur sujet soit similaire – c’est loin d’être le cas – mais parce que chacun à leur manière ils sont profondément ancrés dans la société française et s’avèrent d’ailleurs, à certains égards, assez visionnaires.

Traitement de choc et sa thalassothérapie douteuse

Le premier de ces films est Traitement de choc. Racontant l’histoire d’une femme célibataire (remarquable Annie Girardot) qui vient chercher, dans un institut de thalassothérapie dirigé par le docteur Devilers (Alain Delon), un remède à son état dépressif, le film pointe du doigt la marchandisation du bonheur mais surtout livre une réflexion critique sur le traitement des immigrés (Devilers exploitant de manière plus que douteuse ses jeunes employés portugais). Traitement de choc, de par son atmosphère et son dénouement invraisemblable, emprunte par petites touches au registre du fantastique, et c’est là un aspect que l’on retrouvera dans Les Chiens et Paradis pour tous, que Jessua réalisera quelques années plus tard.

Annie Girardot et Alain Delon dans « Traitement de choc »

Armaguedon et sa critique de la société du spectacle

Jessua retrouve Alain Delon sur Armaguedon (1977), où leur collaboration sera d’ailleurs (selon les dires du réalisateur) nettement moins harmonieuse qu’à l’époque de Traitement de choc. Delon (et il ne s’agit pas ici de dénigrer cet excellent comédien, dont la filmographie est impressionnante) aurait en effet été difficile à diriger, se fiant davantage à son intuition qu’aux suggestions du metteur en scène. L’expérience a dû rappeler des souvenirs à Alain Jessua : sur le tournage d’un film qui devait initialement être réalisé par Max Ophüls, et sur lequel Jessua avait été engagé en tant qu’assistant à la mise en scène, il avait vu une star de cinéma (Fernandel) obtenir le renvoi du célèbre réalisateur. Le principal motif du mécontentement de Fernandel était (toujours selon Jessua) qu’Ophüls souhaitait l’amener à explorer un nouveau style de jeu…

Alain Delon donne dans Armaguedon la réplique à un autre grand nom du cinéma français, à savoir Jean Yanne (que Jessua avait dirigé 13 ans plus tôt dans La Vie à l’envers). Armaguedon est un thriller à la fois intéressant et bancal, moins accompli que les autres longs métrages qu’Alain Jessua tourna à l’époque. Les difficultés apparues entre lui et Delon sur le tournage ne sont peut-être pas sans rapport avec ce résultat en demi-teintes, même si elles ne sauraient l’expliquer totalement. Néanmoins, on retrouve dans le film des thématiques chères au metteur en scène et son regard critique sur la société moderne, regard qui cible ici les médias et la société du spectacle. Armaguedon comporte d’ailleurs une séquence qui préfigure la téléréalité et ses dérives.

Les effets de la peur et sa récupération politique dans Les Chiens

Vient ensuite Les Chiens (1979), servi par un casting tout aussi prestigieux puisque Gérard Depardieu est de l’aventure, aux côtés de Victor Lanoux, Nicole Calfan et Fanny Ardant. Ici, c’est dans les banlieues qu’Alain Jessua installe sa caméra, et son analyse est d’une justesse remarquable. Le film raconte l’histoire d’un médecin (Lanoux) qui réalise peu à peu que la ville dans laquelle il exerce est le cadre d’un phénomène étrange : de nombreux habitants, sous le prétexte de réagir au climat d’insécurité, se promènent dans les rues en compagnie de chiens agressifs, dressés par un certain Morel (Depardieu). Cette œuvre singulière et surprenante dénonce les dérives du tout sécuritaire, de l’auto-défense, de la réponse à la violence par la violence et de la paranoïa urbaine. La récupération politique de la peur et l’exploitation du ressentiment de la population sont également au coeur du sujet. Les Chiens dresse donc plusieurs constats qui trouvent de nos jours une résonance sans doute plus saisissante encore qu’à l’époque de sa sortie. Par ailleurs, comme dans Traitement de choc, l’auteur critique la manière dont les français issus de l’immigration sont considérés au sein de la société : dans Les Chiens, ils sont les cibles privilégiées des habitants qui déambulent dans les rues avec leurs molosses.

Gérard Depardieu dans « Les Chiens »

Plusieurs répliques sont particulièrement significatives, à l’image de cet échange entre Élisabeth (Nicole Calfan) et Morel :

Élisabeth (parlant de chiens) : Ils sont bien élevés.

Morel : Dressés, mademoiselle, dressés. Mais, c’est la même chose, non ?

Élisabeth : Non, pas tout à fait.

Ou encore cette phrase lourde de sens prononcée par Morel : Le mordant n’est qu’une autre phase de la sociabilité.

Paradis pour tous, ou comment transformer l’être humain en consommateur et salarié « exemplaire »

Au début des années 80, Alain Jessua signe Paradis pour tous (1982), qui est l’une de ses œuvres phare, peut-être la plus culte. Le fait qu’il s’agisse du dernier rôle de Patrick Dewaere (qui mit fin à ses jours avant la sortie du film) contribue en partie à ce statut. Aux côtés de l’inoubliable acteur qui inspira – et inspire encore – plusieurs générations de comédiens français, on retrouve notamment Jacques Dutronc, Stéphane Audran, Philippe Léotard et Fanny Cotençon.

Comme dans La Vie à l’envers, le film met en scène un homme (Alain Durieux) las de son travail, désespéré même, puisqu’il décide de se suicider en se jetant depuis l’une des fenêtres de l’immeuble où son entreprise (une compagnie d’assurances) est implantée. Mais sa chute est stoppée – ironie du sort – par les lettres de l’enseigne « La Mutuelle Vie ». Durieux est alors pris en charge par Le Dr Pierre Valois (Jacques Dutronc) qui va expérimenter sur lui un nouveau remède contre l’angoisse, le « flashage », dont il ignore lui-même les véritables conséquences…

Patrick Dewaere dans « Paradis pour tous »

Devenu totalement insensible, Durieux plonge dans un bonheur artificiel, qui fait de lui un parfait consommateur (il raffole des publicités) et un employé modèle (son cynisme absolu le transforme en agent d’assurance d’une redoutable efficacité).

On l’aura compris, les cibles d’Alain Jessua sont cette fois la société de consommation et le modèle capitaliste libéral, qui connaît « le prix de tout et la valeur de rien », pour reprendre le célèbre aphorisme d’Oscar Wilde. Au fil d’un récit de plus en plus absurde et même terrifiant, le metteur en scène dépeint une société française dépressive, ultra matérialiste, où la paix et l’équilibre ne passent que par la possession de biens matériels et l’absence de réflexion personnelle, et où la réussite sociale se fait au détriment des valeurs morales.

Comme dans Les Chiens, Jessua dresse le constat d’un système qui déshumanise l’individu, à l’image de la dernière séquence où le personnage interprété par Dewaere et sa femme Jeanne (Fanny Cottençon) déclarent se sentir bien comme des bêtes

(dans Les Chiens, le personnage joué par Nicole Calfan ressent lors d’une séquence une extase animale, en phase avec les aboiements de son chien). Quant au processus appelé « flashage », il est la métaphore d’un phénomène bien réel : le formatage des citoyens, destiné à les transformer en parfaits consommateurs et en salariés dociles.

Alain Jessua dédia Paradis pour tous à Patrick Dewaere (auteur d’une prestation remarquable) qui, comme précisé ci-avant, disparut avant la sortie du film.

Philippe Léotard dans « Paradis pour tous »

Jessua tourna ensuite Frankenstein 90 (1984), relecture très libre du roman de Mary Shelley avec Eddy Mitchell et Jean Rochefort, puis En toute innocence (1998), un thriller avec Michel Serrault et Nathalie Baye, et enfin Les Couleurs du diable (1997).

Réalisateur relativement méconnu et rarement cité, il a signé des films (qu’il qualifiait lui-même de contes moraux

) au propos ambitieux et éclairé, exprimé à travers des récits mêlant critique sociale et fantastique qui ont peu d’équivalents dans le cinéma français. C’est aussi un ardent défenseur du scénario, qui selon lui nécessite un temps et une réflexion qu’on lui accorde trop peu dans le cinéma hexagonal actuel.

Un constat qui devrait venir nourrir les débats en cours sur le cinéma français, débats qu’on aurait tort de réduire à la seule question du salaire des acteurs (même si elle est légitime).

Critiques de films d’Alain Jessua

Les Chiens | Paradis pour tous

À voir sur Alain Jessua

Le Singe Hurleur et la revue Inserts, une revue de cinéma bimestrielle, ont réalisé des entretiens d’Alain Jessua, disponibles sur Daily Motion. Plusieurs informations contenues dans cet article proviennent d’ailleurs de ces vidéos. Voici un lien vers le premier des quatre entretiens disponibles : Rencontre avec Alain Jessua, cinéaste (1/4).

Un commentaire

Un cinéaste à redécouvrir ? Pas si l’on s’en tient au souvenir calamiteux de « Frankenstein 90 »…

L’argument de « La Vie à l’envers » annonce le très radical et unique film de Perec, « Un homme qui dort ».

« Les Chiens » semble résonner avec le méconnu « Dressé pour tuer » du grand Fuller.

La critique de la publicité dans « Paradis pour tous » paraît convenue – « Scarlet Diva » souffre d’un problème similaire : s’enliser dans le vide et la vulgarité dénoncés – mais Dewaere fait réellement peur dans sa gaité factice et sous son masque émacié. La dernière réplique sur la normalité devrait faire réfléchir un certain François H., mais va-t-il seulement au cinéma ?

Le serpent de mer du scénario remue les eaux troubles du cinéma français depuis l’avènement du parlant. Surcoté par les tenants de la « qualité française », sous-estimé par les disciples de la Nouvelle Vague, il se borne de nos jours à lister les diktats du cahier des charges télévisuel. Enfonçons une porte ouverte : un film ne photocopie pas son scénario, il l’utilise comme une carte pour explorer un territoire qui l’excède. Cela posé, certains scénarios font preuve d’une stupéfiante précision : il s’agit presque de scripts prophétiques (je pense à celui du « Voyeur » édité par Faber & Faber, qui ressemble plus à un découpage de « L’Avant-Scène Cinéma » qu’à un document de travail). Plus en profondeur, un « épuisement de la fiction », dans un monde devenu lui-même fictif, atteint les arts narratifs occidentaux – incurable ?