Réalisé par David Deroy

Année de sortie : 2018

Pays : Belgique

Scénario : David Deroy

Image : Adrien Medy et Tristan Galand

Montage : Thibaut Verly

Son : Leny Andrieux et Manu Saubain

Musique : Marc Mélia, Daniel Offerman

Avec son documentaire Rebelle de la science, David Deroy se penche sur le parcours singulier du franco-belge Bernard Heuvelmans, le père de la cryptozoologie. Nous permettant, au passage, de mieux saisir quelles étaient les motivations de ce dernier, et de réfléchir à la frontière parfois trouble entre la zoologie (et la science en général), le folklore, l’ethnologie et l’imaginaire.

Bernard Heuvelmans et les animaux cachés

Heuvelmans, père de la cryptozoologie

Le nom de Bernard Heuvelmans reste aujourd’hui peu connu d’une bonne partie du grand public ; au même titre d’ailleurs que le terme cryptozoologie

dont on lui attribue, à raison, la paternité. Tout le monde a entendu parler, ceci dit, du monstre du Loch Ness, du yéti ou de son cousin américain le Bigfoot, qui sont typiquement des dossiers cryptozoologiques. Pas les plus crédibles, d’ailleurs : aucun cryptozoologue sérieux ne défendrait aujourd’hui l’existence totalement improbable de « Nessie » ; quant à l’hypothèse de celle du yéti, plus envisageable à certains égards, elle est régulièrement ébranlée par des analyses de poils aux conclusions invariablement négatives.

Mais la « science des animaux cachés » ne se résument pas à ces cas médiatiques, loin s’en faut, et Bernard Heuvelmans serait sans doute attristé de constater qu’elle demeure, aujourd’hui, largement décriée, voire moquée, par l’essentiel de la communauté scientifique, qui compare les cryptozoologues à des chasseurs de monstres fantaisistes et parle volontiers de « pseudo-science » pour décrire leur discipline. Ce jugement est sans doute vrai dans certains cas, en partie du moins, mais demeure trop radical et peu nuancé, en particulier quand on se penche sur la méthodologie et le discours de cryptozoologues éclairés tels que Bernard Heuvelmans.

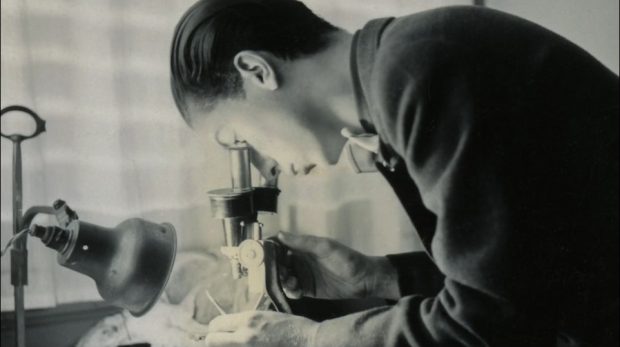

Toute la démarche d’Heuvelmans, comme l’explique très bien le documentaire Rebelle de la science de David Deroy, a été en effet d’appliquer des méthodes scientifiques à l’étude des animaux dont l’existence n’est pas avérée (dont on ne possède ni spécimen vivant, ni squelette ou carcasse). Et pour cause, Heuvelmans avait suivi une solide formation scientifique, puisqu’il possédait un doctorat en zoologie obtenu à l’Université libre de Bruxelles à la fin des années 30 ; il s’était d’ailleurs fait remarquer par la communauté scientifique en signant une thèse apparemment brillante dédiée à l’étude de l’oryctérope, animal singulier dont l’aspect étonnant avait jusque-là plongé les zoologues dans une grande perplexité.

Le documentaire suit une structure plus ou moins chronologique, entrecoupée d’interviews de différentes personnalités dont Alika Lindbergh, compagne d’Heuvelmans et illustratrice de tous ses ouvrages, et Benoît Grison, biologiste et sociologue auteur du passionnant Du yéti au calmar géant : le bestiaire énigmatique de la cryptozoologie. Des scènes dédiées au cas du « Minnesota Iceman », sur lequel nous reviendrons, viennent également s’insérer au sein du récit puisqu’il s’agit d’un moment phare, quoique sans doute douloureux, dans la carrière d’Heuvelmans. Carrière qui démarra véritablement avec la publication, en 1955, de Sur la piste des bêtes ignorées, véritable best-seller de la littérature cryptozoologique.

Un rejet du colonialisme et d’une certaine arrogance occidentale

Au fil du documentaire, on découvre un homme complexe, qui possède à la fois un sens indéniable du spectacle et du divertissement (il a présenté plusieurs émissions à la télévision française, dont Sherlock au Zoo), une grande culture zoologique (si de nombreux scientifiques discutent ses conclusions, tous admettent la richesse de sa production et de la documentation qui lui fut nécessaire), et une rigueur méthodologique mêlée – et cette ambiguïté est au cœur du documentaire – à quelque chose qui relève davantage d’un idéal personnel. Rebelle de la science nous montre également quelqu’un de volontiers hédoniste, qui coule des jours paisibles, en fort agréable compagnie, sur l’île du Levant, tout en continuant d’abattre un travail impressionnant (dont le fruit a heureusement été archivé au musée de zoologie de Lausanne).

L’une des spécificités de la cryptozoologie est qu’elle se base, en partie (pas uniquement), sur des témoignages, parfois influencés par des croyances et des cultures locales diverses. C’est ce qui rapproche cette discipline de l’ethnologie. La démarche n’a rien de farfelue : plusieurs spécimens à l’existence aujourd’hui reconnue ont d’abord été décrits dans ce type de témoignages. Chez Heuvelmans, cette approche est aussi la marque d’un profond respect envers les différents peuples de la terre, et envers le « savoir naturaliste » (pour reprendre une expression utilisée par Benoît Grison dans le documentaire) dont certains de leurs propos sont empreints. Rebelle de la science décrit donc un individu qui rejetait le colonialisme et ses héritages douteux, au même titre que toute forme de racisme et de ségrégation.

Cette ouverture d’esprit, qui s’appliquait également aux animaux, rend le personnage particulièrement attachant, émouvant même, en même temps qu’elle est une clé pour mieux comprendre le sens de son travail, voire de sa quête.

Un conflit intérieur ?

« Quête » ne semble en effet pas un mot superflu ici, et il est probable que se sont confrontées, chez Heuvelmans, deux forces pas toujours compatibles : la rigueur scientifique et le désir de croire. C’est indéniablement à l’occasion de l’observation du Minnesota Iceman en 1968 que ce conflit s’est exprimé de la manière la plus flagrante, et c’est d’ailleurs sans doute pourquoi le documentaire de David Deroy s’attarde particulièrement sur cet épisode qui a mis à mal (à tort ou à raison) la crédibilité du célèbre cryptozoologue (lire Minnesota Iceman, sur Wikipédia EN), puisque celui-ci identifia (dans des conditions difficiles, il faut le souligner) comme un possible spécimen de Néandertal ce qui s’avéra finalement, du moins selon les conclusions du primatologue John Napier, être un modèle en latex conçu pour les besoins d’une foire itinérante.

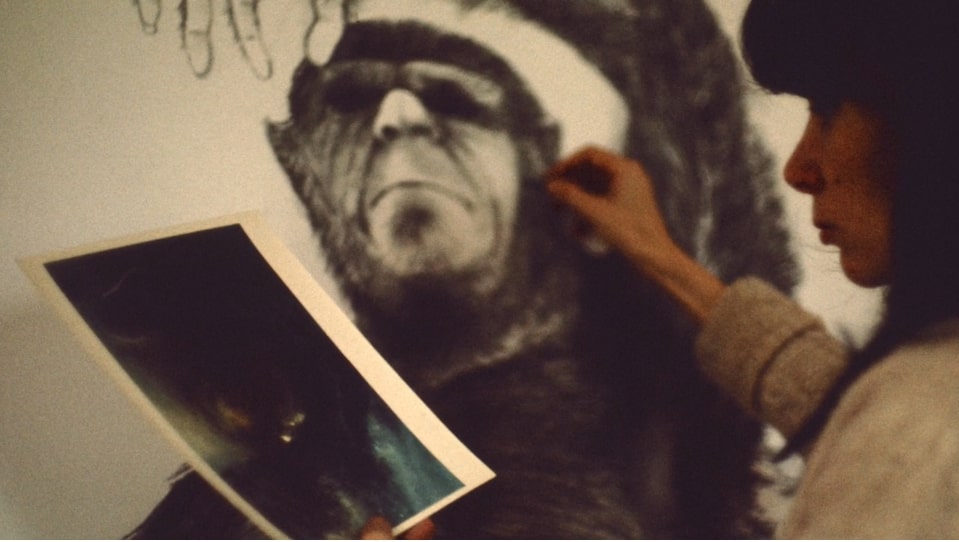

Alika Lindbergh en train de dessiner le « Minnesota Iceman », d’après les photographies prises par Bernard Heuvelmans

Notons cependant qu’Heuvelmans a toujours affirmé que le modèle en latex avait remplacé le véritable sujet d’origine, beaucoup plus troublant et qui plaçait son propriétaire – Franck Hansen – dans une situation délicate au regard de la justice américaine. Dans l’absolu, un certain mystère demeure donc autour de cette curieuse affaire ; mais la version de Napier, a priori, demeure la plus vraisemblable.

Pour conclure

À travers le portrait d’un homme singulier, Rebelle de la science dresse celui d’un domaine (la cryptozoologie) passionnant car ambigu, à cheval entre la zoologie, le folklore, l’ethnologie, la tradition orale et l’observation scientifique. Mais aussi, d’une certaine façon, entre le rêve et la réalité – au même titre, d’ailleurs, que le cinéma.

Consulter la fiche du documentaire sur le site de Wallonie Image Production

Bernard Heuvelmans dans la culture populaire

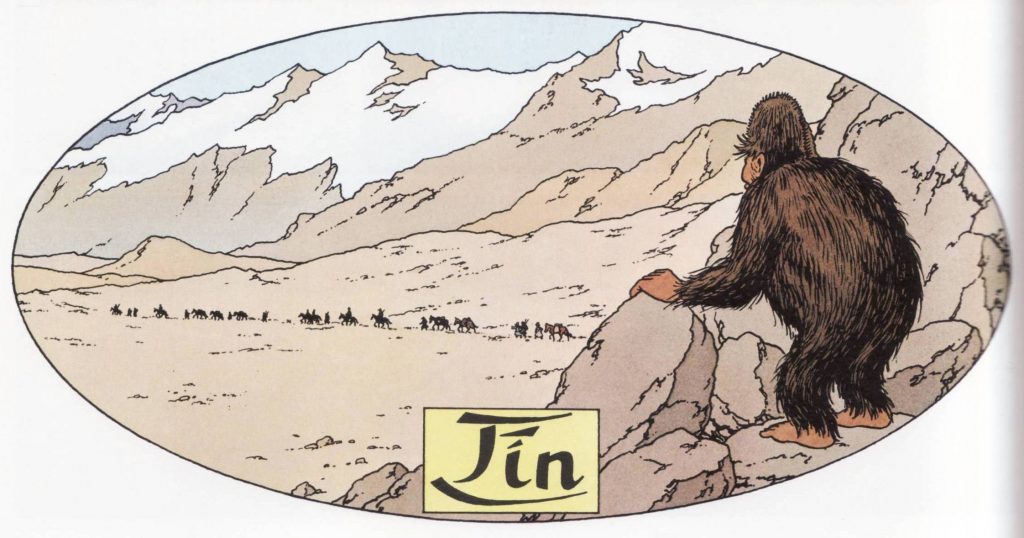

Bernard Heuvelmans a beaucoup conseillé Hergé à l’occasion de la conception, par ce dernier, de Tintin au Tibet (1960), qui met en scène le yéti. C’est bien entendu sur la physionomie et le comportement de l' »abominable homme des neiges » que portent l’essentiel des recommandations d’Heuvelmans. L’album lui a d’ailleurs été dédié. Heuvelmans, qui connaissait Hergé depuis 1942 (ils se sont rencontrés dans les locaux du quotidien Le Soir), avait déjà été consulté lors de l’écriture des albums L’Étoile mystérieuse, Le Temple du soleil et On a marché sur la lune.

Proche de Henri Vernes, le créateur du personnage de Bob Morane, Heuvelmans a eu une certaine influence sur le contenu de certains de ses romans, notamment en suggérant à Vernes d’intégrer de la science-fiction dans ses récits.

Aucun commentaire