Film de George Sluizer

Année de sortie : 1988

Pays : Pays-Bas, France

Titre original : Spoorloos (The Vanishing aux USA)

Scénario : George Sluizer et Tim Krabbé, d’après son roman Het gouden ei

Photographie : Toni Kuhn

Montage : George Sluizer, Lin Friedman

Musique : Hennie Vrienten

Avec : Bernard-Pierre Donnadieu, Gene Bervoets, Johanna ter Steege, Gwen Eckhaus

Je me suis dit : j’envisage de sauter. Comment peut-il être déjà écrit que je ne sauterai pas ? De quel droit est-il écrit que je ne sauterai pas ? Et bien pour contredire ce qui est écrit, il faut sauter.

Raymond Lemorne (Bernard-Pierre Donnadieu) dans L’Homme qui voulait savoir

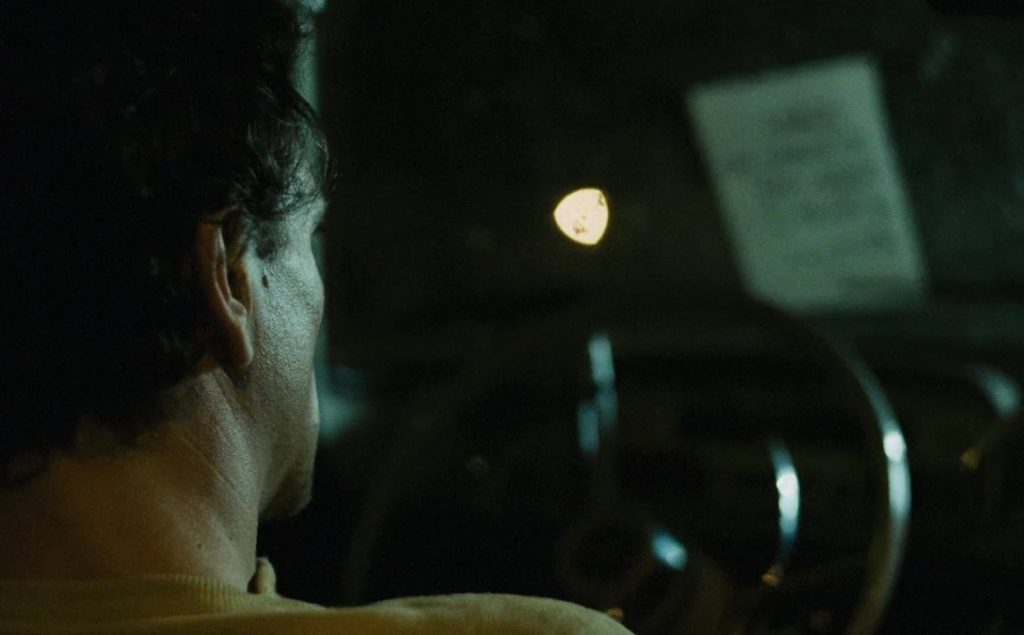

L’Homme qui voulait savoir est un thriller horrifique aux ressorts particulièrement insidieux, qui offrit au regretté Bernard-Pierre Donnadieu l’un de ses rôles les plus marquants.

Synopsis du film

Rex Hofman (Gene Bervoets) et Saskia Wagter (Johanna ter Steege) sont un couple de touristes néerlandais voyageant dans le sud de la France. Alors qu’ils s’arrêtent sur une aire d’autoroute, Saskia disparait soudainement, après s’être rendue dans un café pendant que Rex attendait près de la voiture.

Nous suivons ensuite le quotidien de Raymond Lemorne (Bernard-Pierre Donnadieu), un père de famille apparemment sans histoires qui était présent à la station, et qui semble bien être lié à la disparition de Saskia. Il va peu à peu remarquer, plusieurs années après celle-ci, l’obstination de Rex, qui cherche toujours à savoir ce qui s’est passé ce jour-là, au grand dam de sa nouvelle compagne Lieneke (Gwen Eckhaus).

Raymond va alors chercher à entrer en contact avec Rex…

Critique de L’Homme qui voulait savoir

Il y a des films dont l’aura est, en partie, liée à leur caractère confidentiel. S’il a en effet été très bien accueilli par la critique lors de sa sortie, L’Homme qui voulait savoir demeure aujourd’hui relativement peu connu du grand public, à l’exception peut-être de certains amateurs de cinéma de genre, ou encore d’inconditionnels du remarquable comédien Bernard-Pierre Donnadieu. Conjuguée à une réputation flatteuse (le film compte parmi ses admirateurs un certain Stanley Kubrick), la rareté tend à donner à l’objet concerné un côté fascinant, et donc à augmenter sa valeur. D’ailleurs, une dizaine d’années après avoir été réédité par Carlotta, L’Homme qui voulait savoir, visiblement en rupture de stock, se trouve d’occasion à un prix parfois exorbitant (de 75 à… 250 euros !).

Basé sur un roman de Tim Krabbé (Het gouden ei, soit L’œuf doré en français), qui a travaillé lui-même sur l’adaptation en collaboration avec le réalisateur et co-scénariste du film (le néerlandais George Sluizer), L’Homme qui voulait savoir est une œuvre singulière, déroutante, et dont la vision provoque un mélange troublant de curiosité et de malaise.

Une fois n’est pas coutume, le titre français est bien senti, presque supérieur à l’original (qui signifie Sans laisser de traces ; dans les pays anglophones, le film est connu sous le titre, assez banal également, de The Vanishing). Non seulement L’Homme qui voulait savoir souligne parfaitement l’état d’esprit du personnage de Rex (Gene Bervoets), qui est le principal moteur de l’action, mais il nous renvoie à notre propre obsession en tant que spectateur. Car Rex nous entraîne, indéniablement, dans sa quête anxieuse et aliénante.

La manière dont le film stimule notre curiosité et créé le suspense est atypique, puisque contrairement à beaucoup de thrillers, le spectateur sait rapidement beaucoup de choses ; par exemple, l’identité du responsable de la disparition de Saskia (Johanna ter Steege) nous est rapidement connue.

En théorie, ces « révélations » précoces, qui n’en sont pas vraiment, auraient pu désamorcer la tension dramatique ; or c’est le contraire qui se produit. Car si le film fournit en effet des informations importantes dès la première demi-heure, en utilisant une structure non linéaire (composée notamment de flashbacks), L’Homme qui voulait savoir ne nous dit pas tout pour autant, et ce sont précisément les parties manquantes qui captivent le spectateur. Les éléments portés à notre connaissance débouchent en effet sur des questions entêtantes, en particulier deux ; car si Sluizer nous dit rapidement qui, nous ne savons en revanche ni pourquoi ni comment.

Le scénario est sur ce point d’une grande ingéniosité. Le fait que Tim Krabbé ait été un brillant joueur d’échecs (parmi les 20 meilleurs joueurs des Pays-Bas entre 1969 et 1972) n’est peut-être pas sans rapport avec la construction manipulatoire du récit, lequel semble se refermer sur le spectateur à la manière d’un piège sournois et même franchement pervers — même s’il faut noter que George Sluizer a terminé seul le script, suite à un désaccord avec Krabbé (à mettre également au crédit de Sluizer, la précision chirurgicale de la réalisation et du montage, qui font honneur aux rouages millimétrés du scénario).

On relèvera l’efficacité de l’introduction (la description du rêve de Saskia et la séquence dans le tunnel créent d’emblée un sentiment inquiétant, et diffusent une atmosphère quasi fantastique) et bien sûr celle de la séquence finale, qui y est pour beaucoup dans la réputation sulfureuse du film. Ces deux séquences faisant écho l’une à l’autre, on retrouve ici un principe de symétrie qui est une figure narrative récurrente, laquelle fonctionne très bien si on l’utilise intelligemment (ce qui est le cas en l’occurrence).

Si maîtrisé soit-il, le processus insidieux sur lequel repose l’ensemble du film ne fonctionnerait pas, ou finirait par tourner à vide sans des personnages solides. Il y en a très peu dans L’Homme qui voulait savoir (trois pour l’essentiel) ; il s’agissait donc de soigner leur écriture (et leur incarnation à l’écran).

Rex se définit principalement par son obsession mais dans le fond, il n’était pas nécessaire de le développer outre mesure, et par ailleurs le jeu rentré et intense de Gene Bervoets contribue à lui donner suffisamment d’épaisseur et de consistance ; Saskia est spontanée et attachante, ce qui était important pour susciter l’empathie du spectateur, et son interprète (Johanna ter Steege) renforce ces traits de caractère essentiels ; enfin, le personnage incarné, avec brio, par Bernard-Pierre Donnadieu est probablement l’un des sociopathes les plus crédibles et effrayants que le cinéma nous ait fait côtoyer (parce qu’il est à la fois très ordinaire et parfaitement monstrueux, ce qui est sans doute le cas de beaucoup d’individus de ce genre).

La description rigoureuse que le film livre du « fonctionnement », de la « logique » malade et pernicieuse de Raymond Lemorne fait froid dans le dos — au même titre que notre curiosité coupable à l’égard d’un individu aussi douteux. Curiosité dont nous payons le prix : L’Homme qui voulait savoir pourrait, à son terme, s’appeler L’Homme qui en savait trop…

Le cinéma excelle parfois dans l’art de jouer avec la perversité du spectateur, quitte à la lui faire ravaler brutalement. C’est ce que fait L’Homme qui voulait savoir, par le biais d'une construction qui nous pousse à vouloir découvrir ce qui, en théorie, ne peut être que terrifiant et nuisible. Outre le fait que le film de George Sluizer livre une représentation ambiguë et réaliste du mal (incarné par un Bernard-Pierre Donnadieu impressionnant), il fonctionne comme un piège narratif redoutable dans lequel on se laisse embarquer, hypnotisé par des questions auxquelles le film répond au compte-gouttes (tout en préservant une part de mystère et d'opacité). Tout cela témoigne d'un savoir-faire évident, dont on peut comprendre qu'il ait séduit le réalisateur de Shining — mais tout le monde ne partagera pas son enthousiasme face à cette expérience particulièrement dérangeante.

Aucun commentaire