Film de Michel Deville

Année de sortie : 1978

Pays : France

Scénario : Michel Deville et Gilles Perrault, d’après le roman Le Dossier 51, de Gilles Perrault

Photographie : Claude Lecomte

Montage : Raymonde Guyot

Musique : Jean Schwartz, Franz Schubert

Avec : François Marthouret, Roger Planchon, Patrick Chesnais, Jean Martin, Daniel Mesguich, Anna Prucnal, Christophe Malavoy, Didier Sauvegrain, Uta Taeger, Claude Marcault, Françoise Lugagne

12 octobre 1977. Origine : Minerve. Destinataire : Mars. Suite à l’information concernant la nomination de Dominique Auphal à l’Organisation pour le Développement des Echanges Nord-Sud (ODENS), nous vous chargeons de recueillir tous éléments d’information sur Dominique Auphal. Auphal sera désigné par le numéro de code 51.

De par son approche atypique et ses partis pris formels audacieux, Le Dossier 51 se démarque brillamment des autres films d’espionnage. Une pièce unique et incontournable du genre.

Synopsis de Le Dossier 51

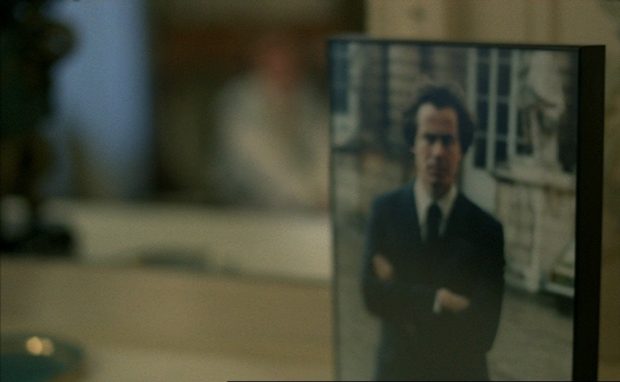

Un service de renseignements ouvre une enquête sur Dominique Auphal, un diplomate français. L’objectif : trouver une « faille » afin de pouvoir prendre le contrôle sur lui.

De multiples agents vont alors entrer en contact, sous divers prétextes, avec des personnes plus ou moins proches du diplomate, surnommé « 51 ». Ils commencent par enquêter sur sa femme, « 52 », et notamment sur sa liaison extraconjugale.

Critique et analyse du film

Le Dossier 51, c’est donc d’abord un roman de Gilles Perrault (auteur également du célèbre ouvrage Le Pull-over rouge, sur l’affaire Ranucci) paru en 1969. Sans l’obstination – et l’inspiration – de Michel Deville, il est probable qu’il n’aurait jamais été adapté au cinéma, du fait des difficultés posées par son contenu et sa forme. Perrault lui-même était convaincu qu’il était impossible de le transposer sur grand écran, et plusieurs metteurs en scène, dont Jacques Deray, Jean-Luc Godard et Yves Boisset, s’étaient résignés à cette idée. Deville se heurta lui-même au scepticisme – tout à fait compréhensible – de l’auteur, jusqu’à ce qu’une première mouture du scénario, signée du réalisateur lui-même, convainque Perrault d’entamer une collaboration qui à bien des égards allait s’avérer particulièrement fructueuse – et donner lieu à l’un des films d’espionnage les plus singuliers que le cinéma nous ait offert.

L’objet du roman est une enquête que mène un service de renseignements sur un diplomate français afin de trouver une « faille » à même de le placer sous contrôle – et ainsi de l’amener à œuvrer, plus ou moins directement, dans l’intérêt des commanditaires de l’opération. On est ici bien loin d’un récit d’espionnage romancé ou fantaisiste, Perrault ayant eu l’idée du sujet à la lecture de rapports bien réels. Constitué d’une succession de notes – celles que rédigent les différents agents de la cellule -, le livre adopte une approche austère et froide ; il forme, à proprement parler, le « dossier » auquel son titre fait référence. Les espions sont des anonymes, désignés par des surnoms ou des numéros, et le déroulement de l’investigation correspond à ce que les recherches conduites par l’auteur lui ont appris quant aux méthodes utilisées en pareilles circonstances.

Le roman ne livre donc pas un point de vue quelconque sur une organisation et ses méthodes – il adopte le point de vue de celle-ci. En cela résidait la principale difficulté de son adaptation cinématographique.

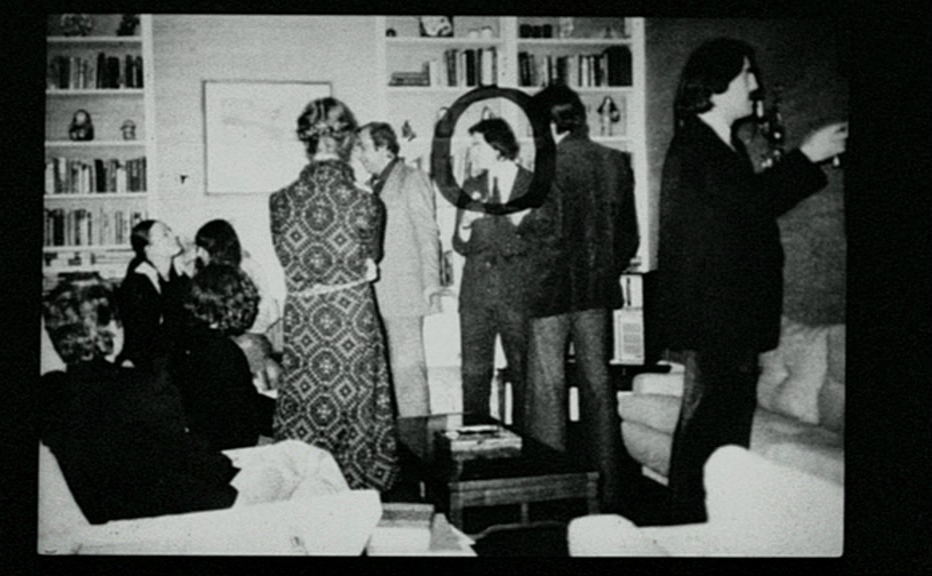

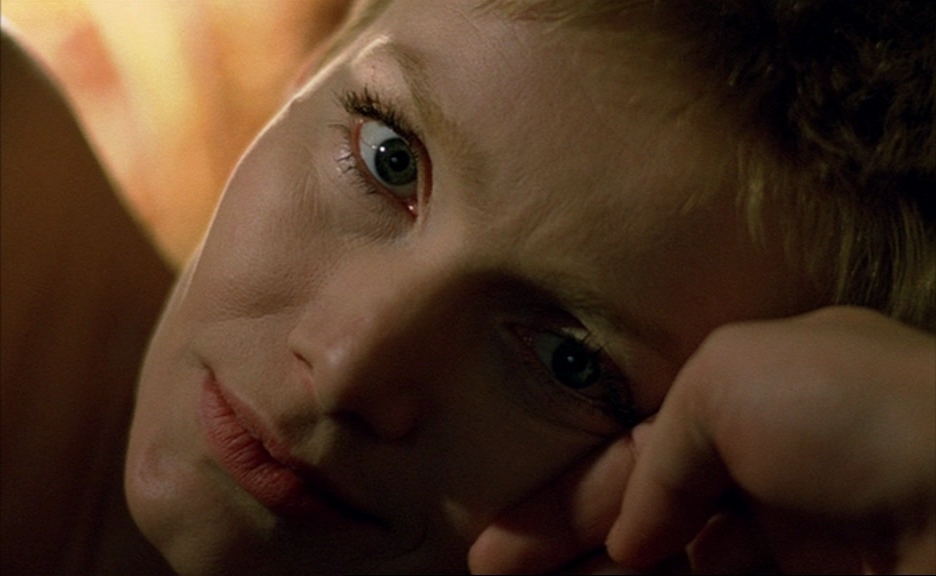

Pour respecter cette logique, Michel Deville a d’abord l’idée de filmer les agents de profil, ou de dos, de manière à ce qu’on ne voit pas – ou peu – leur visage ; et c’est finalement Perrault qui, poussant l’idée dans ses ultimes retranchements, suggéra d’avoir recours à la caméra subjective. C’est ainsi que la majorité des séquences du film sont tournées comme si, en quelques sortes, les membres de l’organisation avaient des caméras à la place des yeux. L’objectif est double : il s’agit à la fois de souligner l’anonymat des agents (puisqu’on ne les voit jamais, excepté, par exemple, lorsqu’ils passent devant un miroir) et de supprimer toute forme de recul, de distance. Le spectateur est à l’intérieur de la machine qui dissèque et analyse la vie du diplomate ; il consulte, en un sens, le « dossier 51 ». Quant aux personnages qui apparaissent dans le champ de la caméra – ceux avec qui les différents agents entrent en contact -, ils s’adressent à l’objectif et donc, d’une certaine manière, au spectateur, qui se retrouve malgré lui complice de la manipulation dont ils sont l’objet.

Le Dossier 51 procure une expérience cinématographique d’autant plus unique et fascinante que Michel Deville compose avec cette contrainte formelle – la vue à la première personne – en faisant preuve d’une inventivité et d’une maîtrise technique admirables. Si ce procédé par nature immersif est parfois utilisé au cinéma pour créer un effet de suspense (dans certains films d’horreur, par exemple), ou encore pour mieux exprimer le ressenti, la perception d’un personnage, il sert ici inversement à annihiler tout sentiments et émotions, pour mieux rendre compte du caractère mécanique du piège qui se referme sur Dominique Auphal – dont le spectateur découvre les secrets les plus intimes avec une curiosité coupable.

Toujours afin de souligner l’anonymat des agents, Michel Deville choisit exclusivement des comédiens débutants, inconnus du grand public (le choix d’une vedette aurait été à l’encontre de la logique du récit) ; débutants dont certains, comme Christophe Malavoy, Daniel Mesguich et Patrick Chesnais, deviendront plus tard célèbres.

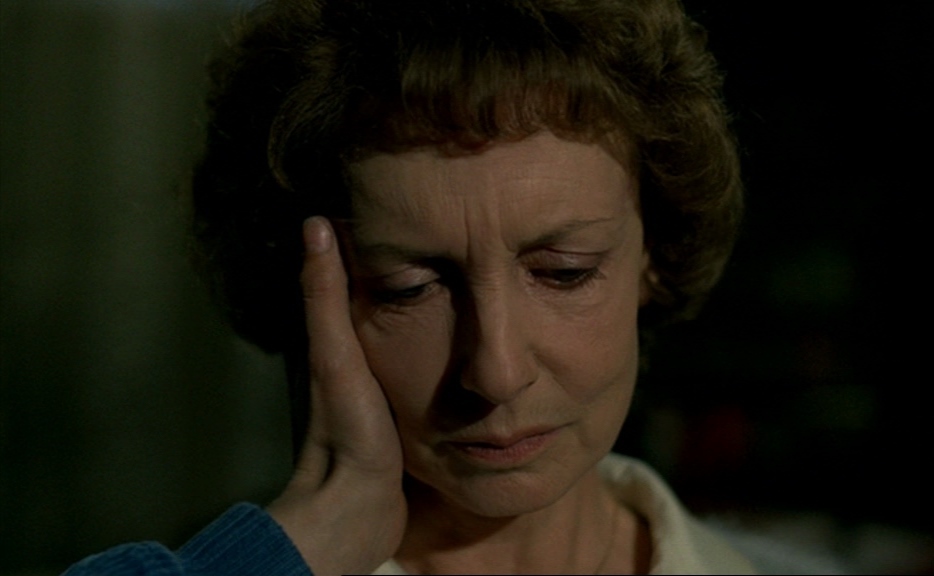

Malgré les difficultés induites par la mise en scène (notamment pour ceux qui doivent s’adresser à la caméra), tous les acteurs sonnent juste et certains livrent des compositions particulièrement remarquables – à l’image de Françoise Lugagne (qui interprète la mère du diplomate) dans l’une des plus longues séquences du film. Ici, il faut d’ailleurs souligner les variations intéressantes de rythme ; en enchainant des séquences courtes et d’autres – plus rares – nettement plus longues, Le Dossier 51 évite l’aspect rébarbatif dont il aurait pu témoigner sans cet habile travail sur la durée. Raymonde Guyot, la monteuse du film, fut d’ailleurs récompensée par un César.

Mme Auphal (Françoise Lugagne). Exemple flagrant de la caméra subjective : la main de la personne dont le point de vue est représenté par la caméra apparaît dans le champ.

Dépouillé de toutes les conventions du genre, d’une froideur saisissante, Le Dossier 51 est une œuvre incomparable. Du premier au dernier plan, la caméra virtuose de Michel Deville fait tourner les rouages d’une machine redoutablement efficace et le spectateur, embarqué à son bord, ne peut que constater son pouvoir écrasant sur l’individu – qu’illustre d’ailleurs très bien l’image ci-dessous.

Le siège du service de renseignements. Michel Deville le filme en contreplongée afin de souligner le pouvoir de l’organisation – la manière dont elle domine l’individu. Les teintes grises, froides, véhiculent le côté inhumain, mécanique, de son action.

Exemples d’utilisations de la caméra subjective au cinéma

- Docteur Jekyll et M. Hyde (Rouben Mamoulian, 1931). Des travellings subjectifs sont utilisés pour représenter la vision du célèbre docteur créé par Robert Louis Stevenson.

- La Dame du lac (Robert Montgomery, 1947). Ce film noir adapté d’un roman de Raymond Chandler est majoritairement tourné en caméra subjective, du point de vue du détective Philip Marlowe.

- Les Dents de la mer (Steven Spielberg, 1975). Des plans subjectifs sont utilisés lorsque le requin s’approche peu à peu de sa proie au rythme de la musique culte de John Williams.

- La Nuit des masques (John Carpenter, 1978). La vue à la première personne est longuement utilisée dans la célèbre séquence d’ouverture. Black Christmas, un autre slasher sorti 4 ans plus tôt, utilise également ce procédé.

- La Femme défendue (Philippe Harel, 1997) est entièrement filmé en caméra subjective.

Totalement atypique dans sa forme et son traitement, et construit avec une précision glaciale, Le Dossier 51 est aussi singulier que brillant.

7 commentaires

Merci pour cette mise en lumière ; c’est un film très peu relayé. Dommage. Je suis tombée sur ce film par hasard, je l’ai choisi sans savoir, sur une étagère de la médiathèque que je fréquente. On ne m’en avait donc jamais parlé et je suis pourtant bien entourée – quelques cinéphiles dans mon giron -. Formidable expérience, difficile à décrire mais résumée ainsi : spectateur intégré peu à peu dans le processus d’une manière tout à fait naturelle.

Bonne continuation, M.

Merci pour votre commentaire. Je suis d’accord avec vous : on parle trop peu de ce film !

J’ai découvert le film à la télévision il y a trente ans. Il m’avait produit un effet durable. Je l’ai revu trois ensuite en salle et en video, car je viens de me le procurer sur mon Ipad pour l’avoir toujours avec moi. Il y a des œuvres comme ça qu’on oublie jamais, qui fascinent. J’essaye d’écrire une série sur le renseignement et 51 est ma meilleure source d’inspiration. D’ailleurs lors d’une conférence sur « Cinéma et Renseignement » à laquelle j’ai assisté, les spécialistes (d’anciens agents) ont affirmé qu’avec « Les patriotes », c’était tout simplement le meilleur film pour rendre compte du renseignement.

Vos explications formalisent parfaitement mes impressions lors de la découverte de ce film dans les 80. Cela avait suscité ma curiosité et je n’ai pas encore eu l’occasion de trouver un film qui traite de ce sujet en captivant autant, en semblant aussi réaliste. Je regrette aussi que Le Dossier 51 soit si peu connu et encore moins programmé sur les nombreuses chaînes de télévision.

Pour avoir rencontré Michel Deville à plusieurs reprises et fait de nombreuses entrevues, je croyais connaitre toute la filmographie de Michel Deville, or je n’ai jamais vu le film « Dossier 51 ». Ce film est passionnant car il pourrait être une enquête d’aujourd’hui or il a été réalisé en 1978. Une mise en scène tout a fait moderne avec cette camera subjective qui trace le portrait d’un Diplomate français mis en examen à travers les différents agents du renseignement. Ce film devrait figurer dans les cinemathèques et les écoles de cinéma. Roger Planchon, le narrateur face à la caméra nous fait découvrir qui était « Le Dossier 51 » et la dernière image pourquoi cette fin ?

C’est grace à TF0 que j’ai eu le plaisir de voir ce film mémorable.

Autres exemples fameux de caméra subjective : l’ouverture de « Blow Out », avec son pastiche de film d’horreur fauché, et l’intégralité d’« Enter the Void ». Face à l’objectivité réclamée par Rossellini, exprimée dans la profondeur de champ qui laisse le spectateur faire lui-même la mise au point et le montage – bel exercice de confiance et de foi dans son intelligence et sa capacité à voir – on peut faire l’hypothèse que chaque film relève d’un réseau de subjectivités, celle des auteurs, celle des acteurs, celle des techniciens, celle des spectateurs. Mais encore : au cinéma, tout, sujet ou objet, perd son objectivité, ainsi que sa réalité. Comme l’affirmait Stephen H. Burum, le directeur de la photographie de « Body Double », « à partir du moment où une chose est photographiée, elle cesse d’être réelle ». Le seul cinéma documentaire demeure donc le film pornographique, malgré le montage et en dépit de la reprise du procédé artificiel et immersif de la caméra subjective.

Merci pour cette découverte ! J’ai trouvé ce Dossier 51 passionnant, d’abord pour cette immersion totale dans le monde du renseignement, mais aussi pour sa dimension psychanalytique, avec cette démonstration magistrale brillamment délivrée par Roger Planchon, alias « Esculape ».

Malgré la grande froideur de la mise en scène, reflétant parfaitement l’attitude de l’organisation par rapport à sa cible, j’ai relevé quelques notes d’humour fort sympathiques : la petite « guéguerre » bureaucratique mesquine que se font les différents services (Minerve demande à Jupiter de coller un blâme à Mars, ou vice-versa…), l’enthousiasme débordant d’Esculape froidement tempéré par Vénus… Mais surtout ce petit clin d’oeil de Michel Deville dans la séquence de recherche de « Sarah X » : pour chaque personne interrogée au sujet de l’une des Sarah potentielles, le cinéaste a glissé un « X » dans le champ, bien visible, sauf pour la dernière, à moins que… au dernier moment, l’oeil de l’agent est attiré par un personnage à l’arrière-plan : un polytechnicien en uniforme de l’X !